Ancienne savonnerie de La Loire

Fondée par Émile Leblanc, la savonnerie du Bas-Chantenay change plusieurs fois de propriétaire jusqu’au rachat des bâtiments en 1938 par les Anciens Chantiers Dubigeon. Désertée par l’industrie, elle fait l’objet depuis plusieurs années d’une revalorisation suite à l’implantation de petites entreprises.

Organisation de l’ancienne Savonnerie de la Loire

Date du document : 05-2013

L’industrie savonnière, une spécificité nantaise

À Nantes, l'industrie savonnière s'implante fortement dans les années 1830, en bord de Sèvre et de Loire. Cette industrie florissante est constituée d'une trentaine d'établissements, parmi lesquels Bonamy, Coninck et Cie, Serpette, Biette, Sarradin (parfumeur depuis 1781 et fabricant de savon depuis le début du 20e siècle), Bertin et Talvande. Elle développe un savoir-faire lui permettant de rivaliser avec l'industrie marseillaise. En imitant les procédés utilisés à Marseille, en recherchant des palliatifs et en utilisant la chimie et les énergies nouvelles, la savonnerie nantaise se développe en s'appuyant sur la fabrication de savon à partir d'huile de palme, de graines provenant des anciens comptoirs africains avec qui la cité ligérienne entretient des relations commerciales. L'utilisation de suif (graisse animale) est aussi très courante à Nantes. Elle sert aux savons de toilette qui, sur le modèle anglais, connaît une belle renommée.

De la savonnerie à la micro-brasserie

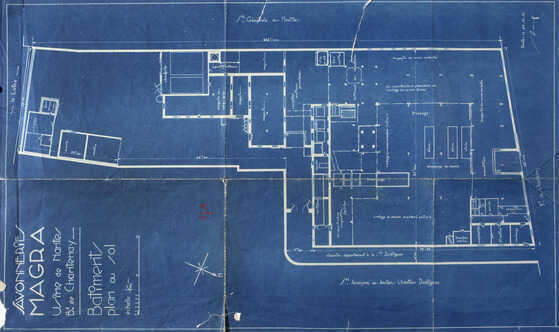

Émile Leblanc installe une huilerie, à la fin des années 1850, sur une parcelle située entre le canal de Chantenay et la Loire. Cette situation favorise l'acheminement des matières premières en bateau, depuis l'Afrique principalement ; elle permet également le rejet des eaux résiduelles de fabrication. En 1856, l’huilerie s’associe à Housset et devient une savonnerie. Par la suite, l’entreprise s’allie aux Bonet, qui possèdent leur propre savonnerie de l’autre côté du canal de Chantenay depuis 1875, puis aux Huteau. Elle prend alors la dénomination « Huilerie et Savonnerie de la Loire, par la maison Bonet fils et Lescop ». En 1926, le groupe néerlandais Magra (Margarine Unie) rachète la savonnerie. En 1930, Magra fusionne avec la société anglaise Lever Brothers, spécialisée dans la fabrication de savon et de détergents, pour former la multinationale Unilever. Suite au rachat de Talvande par Unilever en 1932, les savonneries Talvande et Magra se regroupent de l'autre côté du boulevard de Chantenay, sur le site de Talvande. La fabrique couvre un terrain de près de 2 hectares. Le site originel de la savonnerie Magra ferme ses portes.

Les bâtiments de la savonnerie, achetés par les Anciens Chantiers Dubigeon en 1938, servent ensuite de magasin et d'ateliers mécanique et électrique. La fermeture du chantier naval en 1969 conduit à l’abandon du site. Il est rachetés successivement par deux entreprises spécialisées dans la réparation navale, le Cernat et le chantier de l'Esclain. En 2012, les locaux de la savonneries sont occupés par des entreprises artisanales et libérales, des associations et utilisés pour du stockage. En 2019, d’importants travaux de réhabilitation sont entrepris dans l’ancienne huilerie construite par Émile Leblanc afin d’accueillir la brasserie Little Atlantique Brewery.

Plan au sol de la savonnerie Magra – Ancienne Savonnerie de la Loire

Date du document : 1927

L’activité de l'entreprise

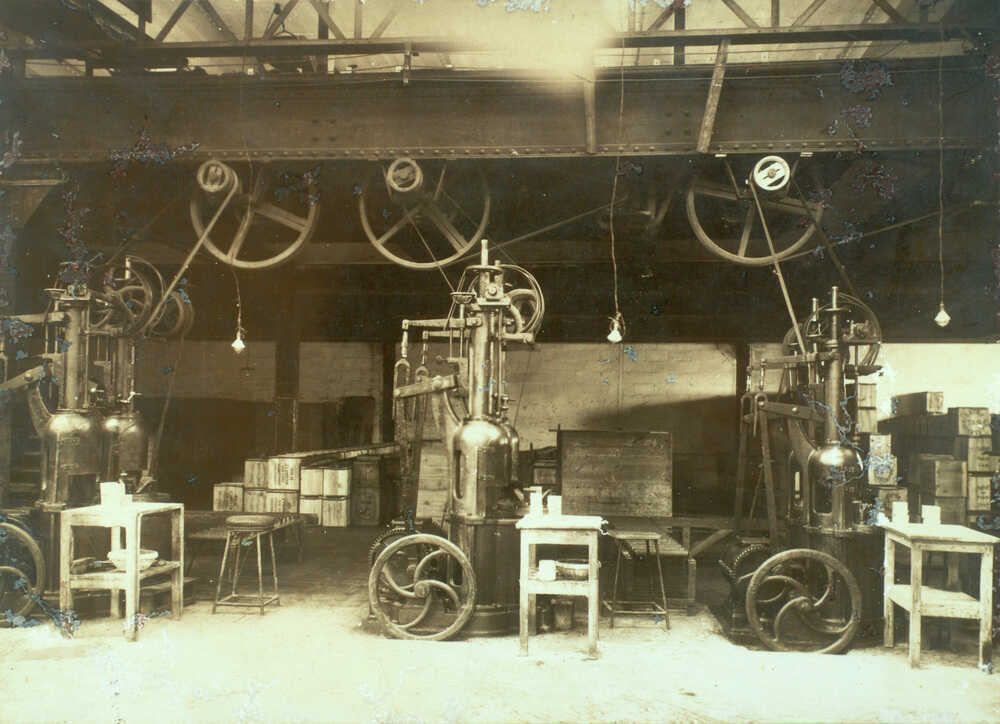

Les états industriels nous renseignent sur l'activité de la Savonnerie de la Loire. À la fin de l'année 1882, la fabrique d'huile de savon emploie 25 ouvriers pour un salaire journalier de 3,5 francs ; en avril 1883, elle emploie quinze hommes et deux garçons pour un travail journalier de dix heures. Les salaires ont doublé en 25 ans, dans des proportions égales à l'évolution des prix des produits de première nécessité. À la fin du 19e siècle, la production s'élève à 500 tonnes de savon par mois et l'usine emploie une trentaine d'employés. On trouve dans une savonnerie : des contremaîtres, des ouvriers spécialisés, des chefs d'équipe et un grand nombre d'ouvriers fabricants de savons et d'huile, travaillant au four à soude, mais également des menuisiers fabriquant des caisses d'emballage, des charretiers et des manœuvres. Les savons et huiles produits à Nantes s'appuient sur l'exploitation des huiles et graines grasses acheminées depuis l'Afrique et l'Océanie, notamment les graines de coton et les amandes de coprah. La préparation des lessives de soude caustique, l'émulsion des corps gras et de la base alcaline et le conditionnement constituent les trois grandes étapes de fabrication. L'usine Magra produit dans les années 1920 près de 6000 tonnes de savon de ménage par an, soit un quart de la production nantaise, avec une centaine de salariés. Le savon marbré « L'Ancre » et le savon coloré « Le Pélican » sont ses produits les plus importants.

Affiche publicitaire pour le savon Le Pélican

Date du document :

Une ancienne huilerie devenue chaufferie

Sur les bases d'une huilerie plus ancienne, Émile Leblanc fait ériger un moulin à huile, achevé en 1858. Emmanuelle Dutertre, dans son ouvrage Savons et savonneries, le modèle nantais, remarque que « les restes d'une ancienne presse à huile, construite en fonte et encastrée dans les murs au premier étage du bâtiment, sont encore visibles aujourd'hui. » Les menuiseries en bois sont encore en grande partie en place en 2012.Le pignon sud a très probablement été amputé d'une travée autour des années 1920, et détruit en partie pour l'installation d'une chaufferie. Elle est intégrée comme magasin par les Anciens Chantiers Dubigeon en 1938.

Partie sud du bâtiment A de l’ancienne Savonnerie de la Loire avant restauration

Date du document : 2013

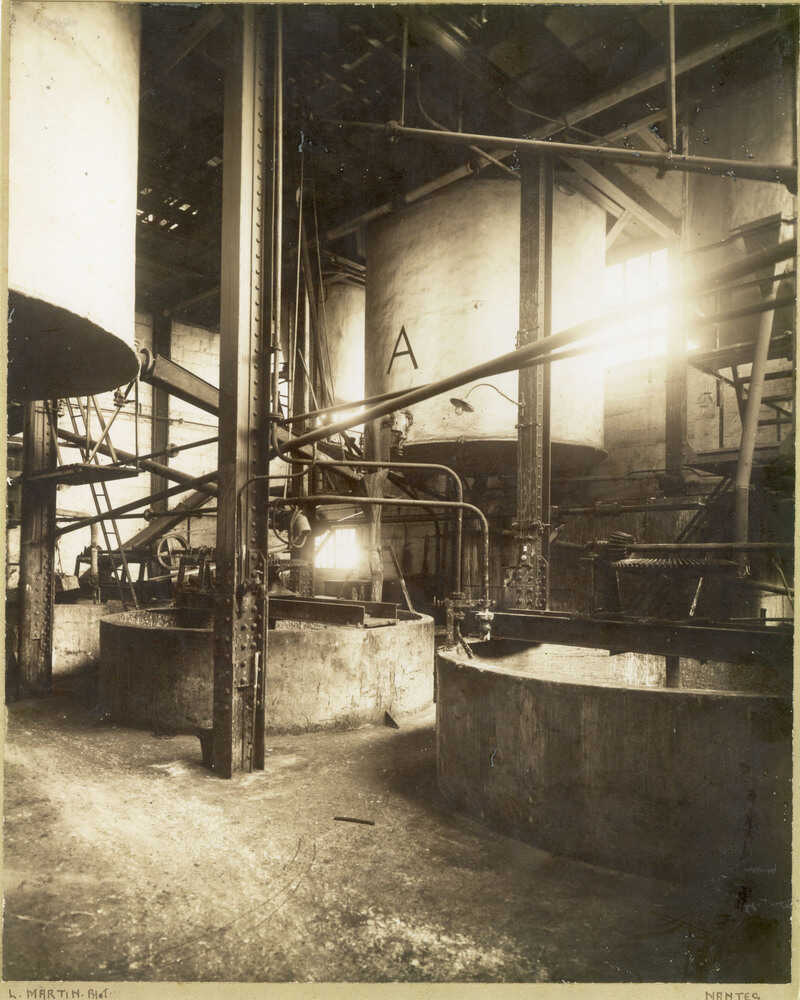

Le hall des chaudières

Dans les années 1920, ce bâtiment à structure métallique est reconstruit par les Établissements Joseph Paris, spécialisés dans la construction métallique, sur la base d'un bâtiment plus ancien. Par gravité, la soude caustique contenue dans des cuves placées au dernier niveau se déverse dans les cinq chaudrons du cinquième étage, où le mélange est chauffé pour émulsion. La cuite de savon demande environ quatre jours. Puis, suivant le même principe de gravité, le savon liquide obtenu refroidit et durcit dans les mises du bâtiment de coulage, où il est ensuite découpé, estampillé puis préparé pour l'expédition.

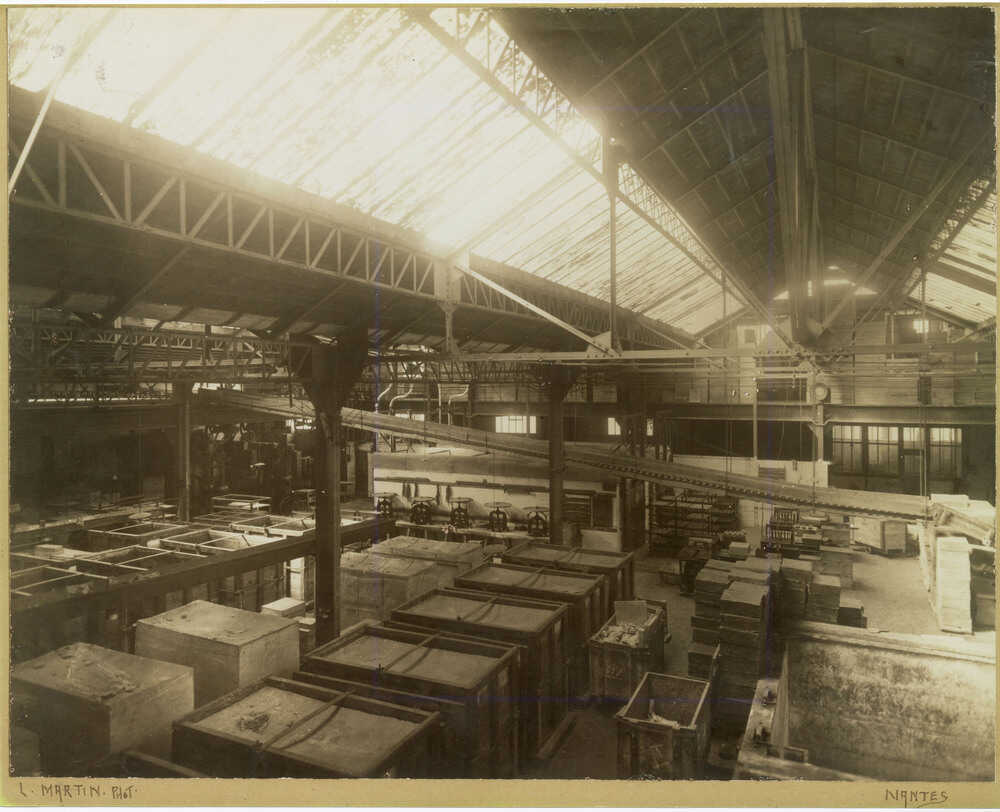

Le bâtiment de coulage et de frappage et la tour béton

Ce bâtiment est également construit par les Établissements Joseph Paris dans les années 1920. La structure est en grande partie métallique. Il sert aujourd'hui d'entrepôt. Une tour béton est accolée au hall des chaudières et fait la liaison avec le bâtiment de coulage et de frappage.

Le hall d'expédition

Monsieur Bernard, entrepreneur, réalise, après autorisation délivrée par la Ville en 1920, un bâtiment pour le compte de MM Bonnet et Lescop. La charpente métallique est quant à elle l’œuvre des Établissements Joseph Paris. Il s'agit d'une extension du bâtiment de coulage et de frappage. À l'origine, la façade est dotée d'un large portail d'accès facilitant le chargement des transporteurs par un système de quai abrité sous porche ; la différence de niveau entre le boulevard et le plancher intérieur est de 75 centimètres environ.

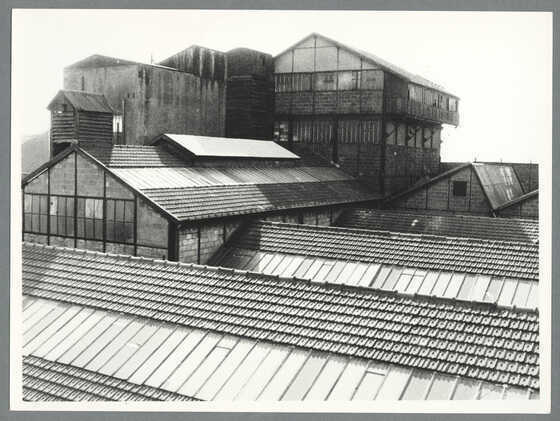

Vue générale de l’ancienne Savonnerie de la Loire

Date du document : 1993

Les quais et les bâtiments annexes

Des bâtiments de remise, probablement destinés au stockage des matières premières, sont présents sur les plans anciens perpendiculaires au quai. Ils ont été détruits vers les années 1930, peut-être à la suite du rachat par les Anciens Chantiers Dubigeon.

Hélène Charron

Région Pays de la Loire, Inventaire général ; Direction du Patrimoine et de l'Archéologie, Ville de Nantes/Nantes Métropole

2012 (mis à jour en 2021 par Noémie Boulay)

Album « La fabrication du savon dans l'ancienne savonnerie Magra »

En bref...

Localisation : Chantenay (boulevard) 23, NANTES

Date de construction : 1858

Typologie : architecture industrielle

En savoir plus

Bibliographie

Barbin Céline, « Les anciens chantiers Dubigeon de Chantenay (Nantes) », in L'Archéologie industrielle en France, 2011

Dutertre Emmanuelle, Savons et savonneries : le modèle nantais Carnet d'usines, MeMo, 2005

Webographie

Plus d’images de l’ancienne savonnerie sur le site des Patrimoines des Pays de la Loire

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Hélène Charron

Enrichissement d'article :

Noémie Boulay

Vous aimerez aussi

Jacques VACHÉ (1895 – 1919) et Jeanne DERRIEN (1897 - 1995)

Personnalité nantaiseJeune militaire blessé pendant la guerre, Jacques Vaché rencontre pendant sa convalescence à Nantes une infirmière, Jeanne Derrien, avec qui il échange une longue correspondance,...

Contributeur(s) :Chloé Voirin

Date de publication : 05/08/2019

2775

Usine à gaz, quai des Tanneurs

Architecture et urbanismePour mieux éclairer Nantes, le conseil municipal confia la production de gaz par distillation de houille à une société anglaise. Le gaz devenant indispensable aux particuliers et à...

Contributeur(s) :Yves-Marie Rozé

Date de publication : 14/10/2020

3581

À la fin du 18e siècle, Chantenay et le quartier de l'Hermitage à Nantes deviennent terre d'accueil pour quelques milliers d'Acadiens. Ce fait historique assez méconnu est célébré par...

Contributeur(s) :Frédérique Le Bec , Aurélie Mathias

Date de publication : 06/06/2019

6391