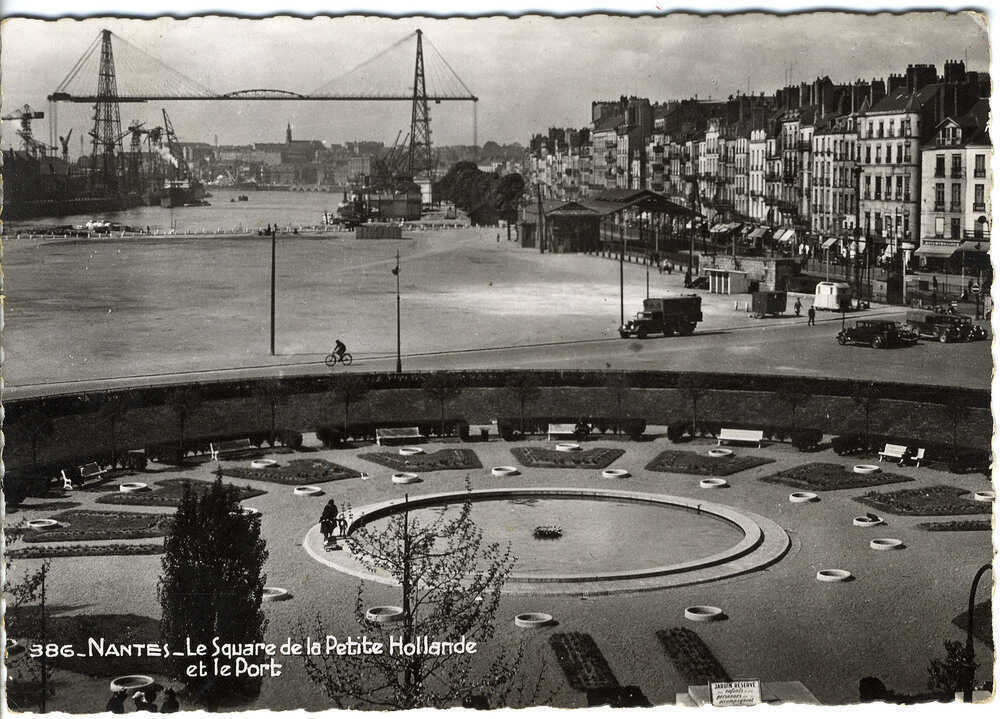

Place de la Petite-Hollande

La place de la Petite-Hollande est un lieu mouvant de la géographie nantaise dont le toponyme semble venir des réunions hebdomadaires des marchands hollandais aux abords de la bourse de commerce.

Au cœur de la ville fluviale, la Petite-Hollande est le reflet de l’histoire entre la ville et son fleuve : créée par l’enrichissement du port et des négociants, déplacée par la conquête des terres fluviales, aménagée en cœur de ville, désertée lors du comblement du fleuve, elle redevient aujourd’hui un secteur urbain qui concentre toutes les attentions dans une ville en pleine réappropriation de ses rives.

Une place en face de la bourse

La « Hollande » naît dans le quartier de la Fosse où les riches marchands s’installent à partir du 16e siècle pour profiter de la proximité de la ville administrative, logée à l’intérieur des murailles, et du port.

En 1722, une nouvelle bourse des marchands est élevée le long de la Loire. Ces travaux vont durer 20 ans et restructurer entièrement les abords du fleuve et l’entrée du quai de la Fosse. La « petite Hollande » apparaît sans doute à ce moment-là : un espace, à l’ouest de la Bourse, où les Hollandais discutent affaire en opposition à la place d’Angleterre, située à l’opposé de la Bourse et réservée aux émigrés des îles britanniques.

Plan Cacault, détail de la Petite-Hollande

Date du document : 1757

Le lieu se structure peu à peu et participe à la qualité paysagère de l’entrée du quai : sur le plan Cacault de 1756, « la Hollande » est un parc bordé de deux rangées d’arbres qui offre une promenade le long de la Loire. Cette fonction de promenade restera primordiale jusqu’au début du 20e siècle.

Une place au cœur de la Loire

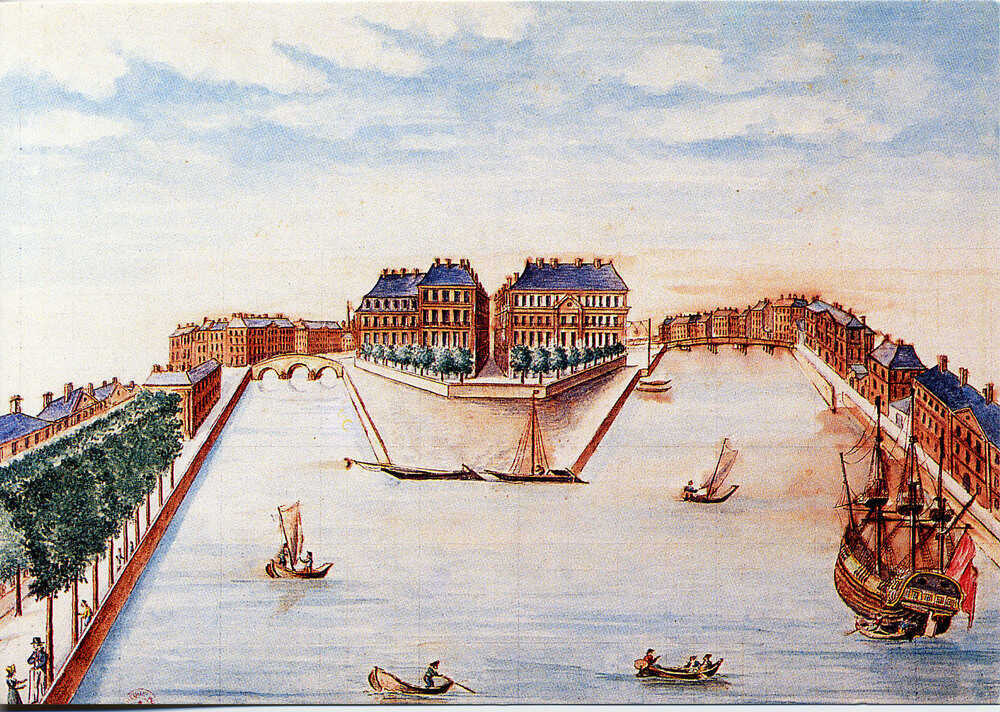

Dès 1723, face au chantier de la Bourse, une île artificielle est mise en œuvre. À partir de 1740, un lotissement y est peu à peu érigé. Cet urbanisme orthogonal est clos à l’ouest par l’hôtel de la Villestreux et la maison Grou au pied desquels un « terrain vain et vague » forme une grève. En 1751, le bureau de ville expose au roi « qu’il manque une place publique à la décoration de la ville » et fait remarquer que cette grève est propice à cet aménagement. Le roi accorde à la communauté la concession de cette grève à condition qu’elle ne soit, à perpétuité, employée qu’à former une place pour la décoration publique.

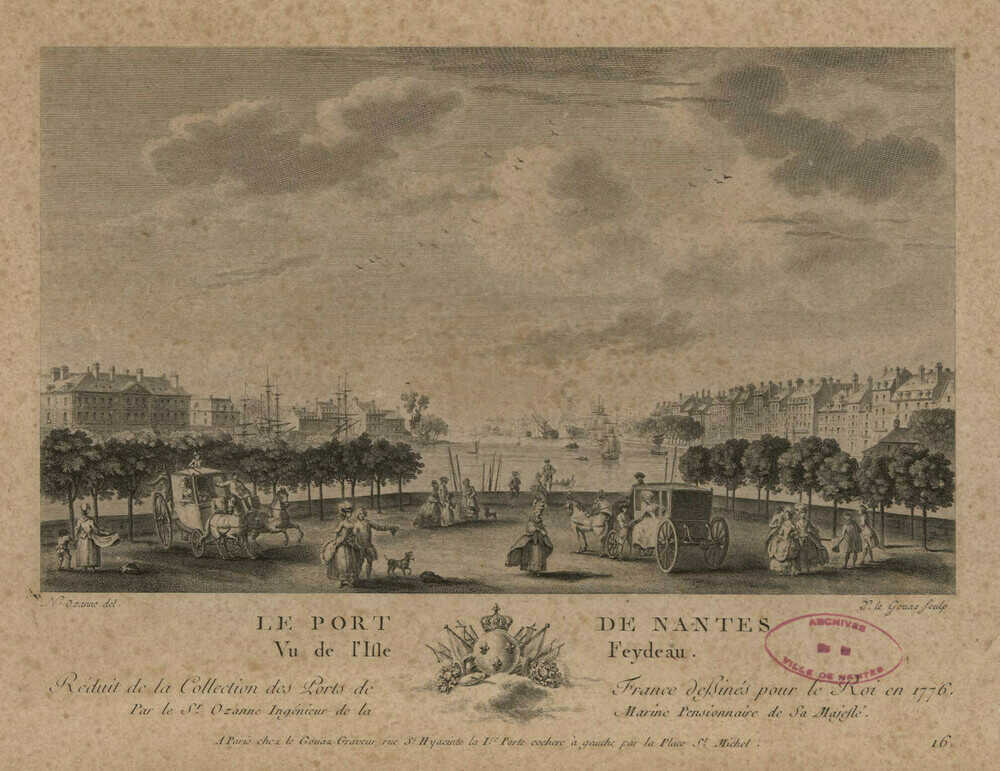

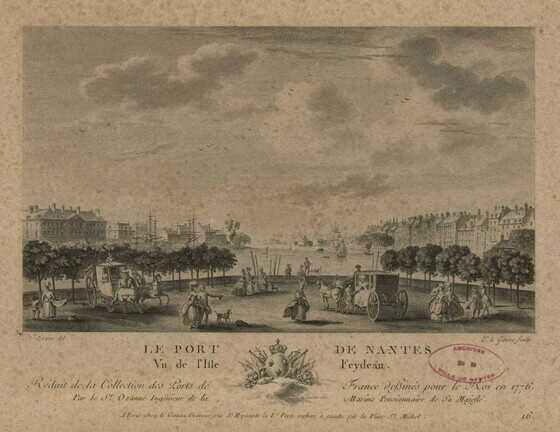

Gravure, Le port de Nantes vu de l’île Feydeau

Date du document : 1776

Dès lors, l’espace triangulaire de la pointe de l’île Feydeau forme une place dont les côtés sont bordés par les bras de Loire et par leurs quais. Sur chaque quai, les fronts urbains bâtis se répondent et structurent l’espace comme ils le feraient sur une place urbaine.

Symptomatique de la conquête urbaine des îles, cette place fluviale a, jusqu’en 1820, une toponymie géographique : pointe ou proue ouest de l’île Feydeau. Jusqu’aux années 1820, la « petite Hollande » semble être restée sur la rive avant que le toponyme ne se déplace.

De la place à la rue

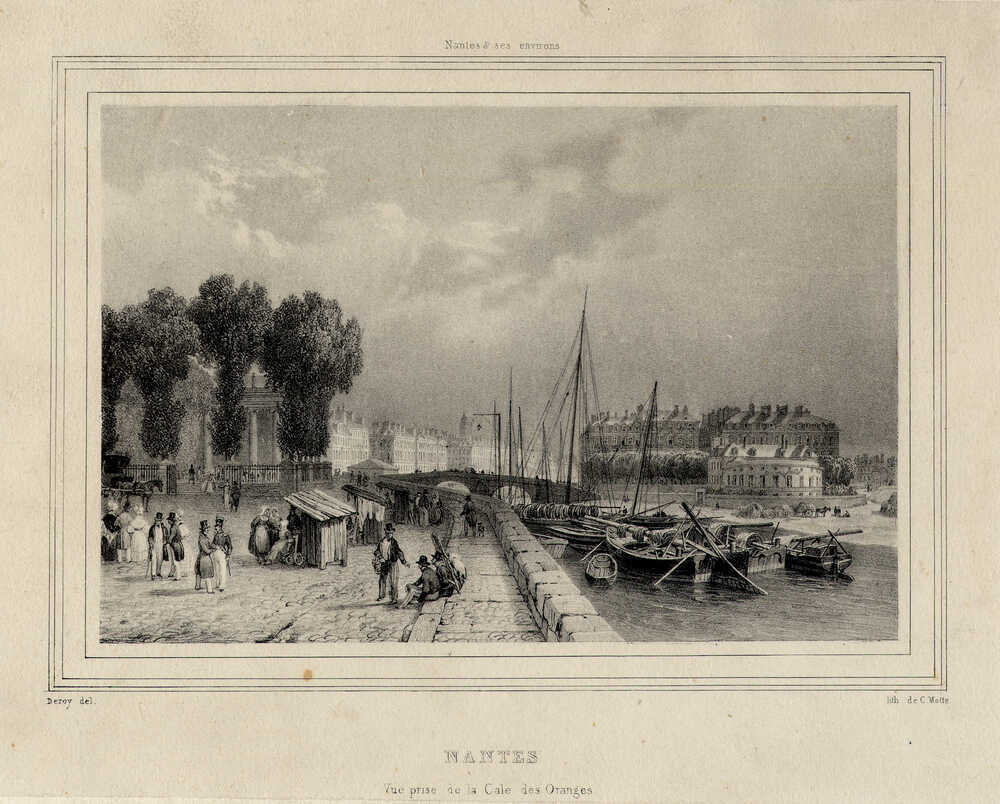

À la suite de son déplacement sur l’île Feydeau, la « petite Hollande » devient une entrée fluviale sur la ville. C’est également le lieu d’où la Loire et le quai de la Fosse peuvent être contemplés grâce à la mise en place d’une promenade qui ceint la rive ; raison pour laquelle la Petite-Hollande sera l’un des lieux les plus représentés à Nantes et deviendra même le sujet du premier daguerréotype réalisé dans la cité en 1832-1833.

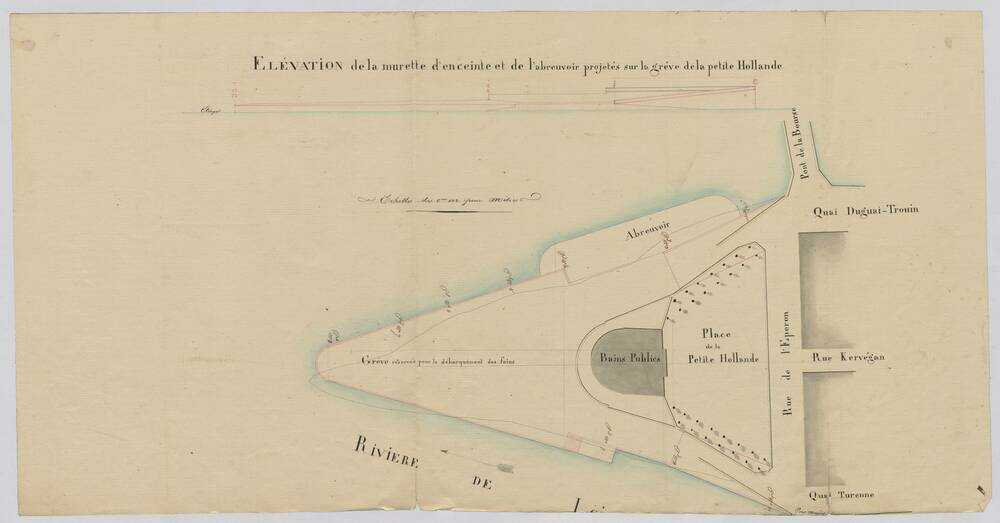

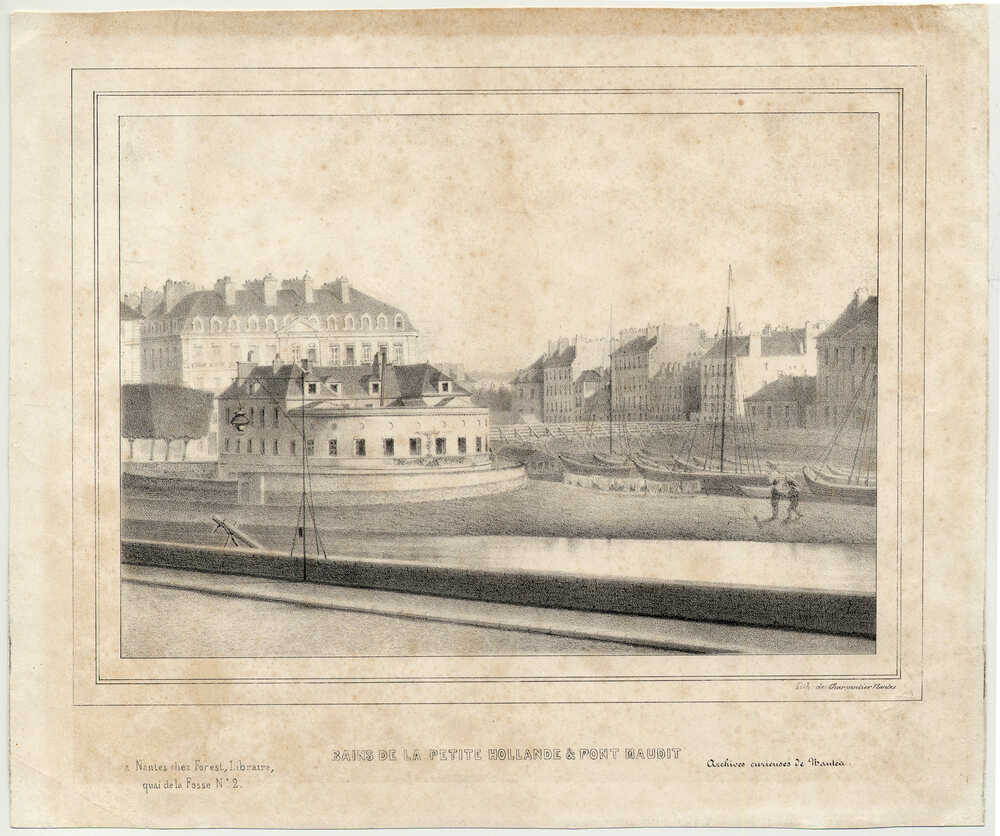

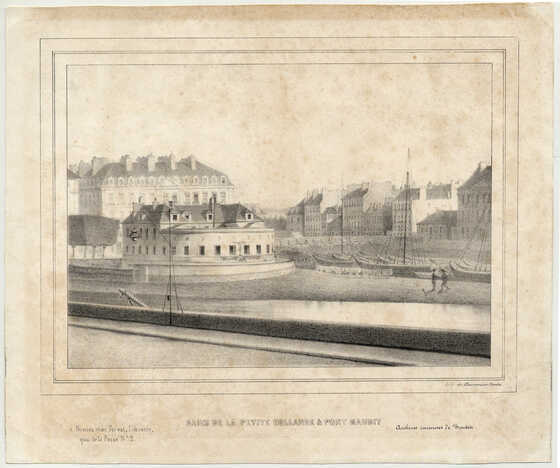

Bains de la Petite-Hollande et pont Maudit

Date du document : 1839

Son statut d’entrée fluviale fait réfléchir le conseil municipal à la qualité de son aménagement. En 1802, un établissement de bains s’élève selon les plans de l’architecte de la ville de Nantes Mathurin Crucy. Son érection change la physionomie de l’entrée de ville en masquant partiellement les maisons des anciens négociants et en offrant la rotondité du bâtiment pour souligner la forme de l’île.

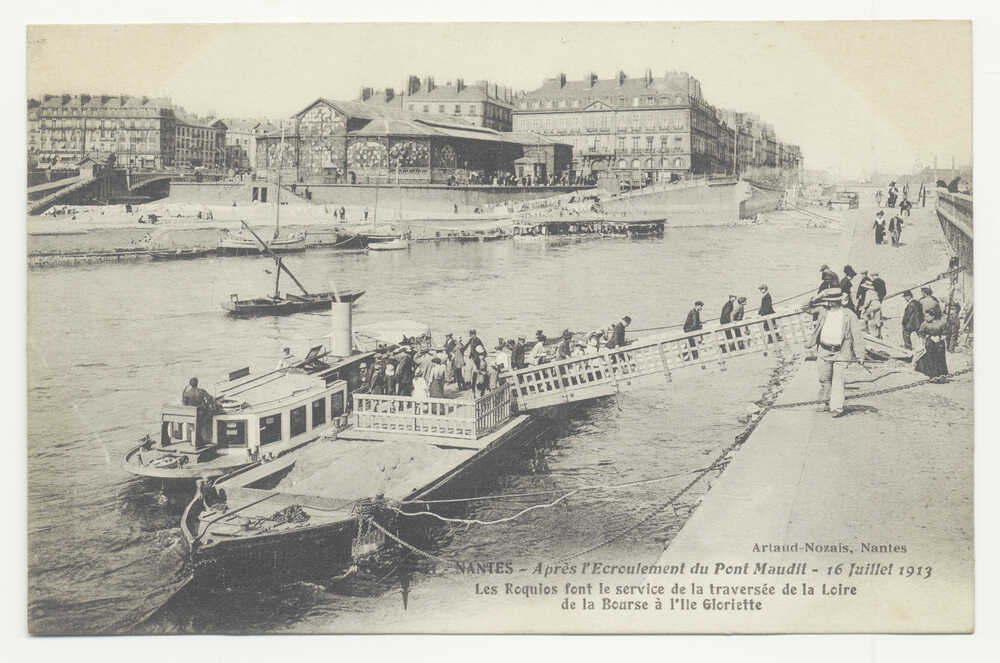

Les bains sont remplacés en 1867 par un marché couvert qui prend le nom de « marché de la Hollande ». Ce nouveau bâtiment de fer et de verre, plus conforme aux standards de la révolution industrielle et, sans doute, plus en accord avec l’environnement du port, change la perception de l’entrée de ville. La construction de ces halles qui deviendront, jusqu’à la construction du marché du Champ-de-Mars, le marché principal du centre-ville, acte l’importance géographique de l’île Feydeau au cœur d’un espace urbain renouvelé par la conquête des terres fluviales. En contrebas, sur les grèves aménagées, les pêcheurs débarquent quotidiennement le poisson frais.

La construction du marché réduit l’espace consacré à la place. Le toponyme de la « place de la Petite-Hollande » est alors donné à la rue qui relie le pont de la Bourse au pont Maudit.

Une place et un port : les projets d’Étienne Coutan

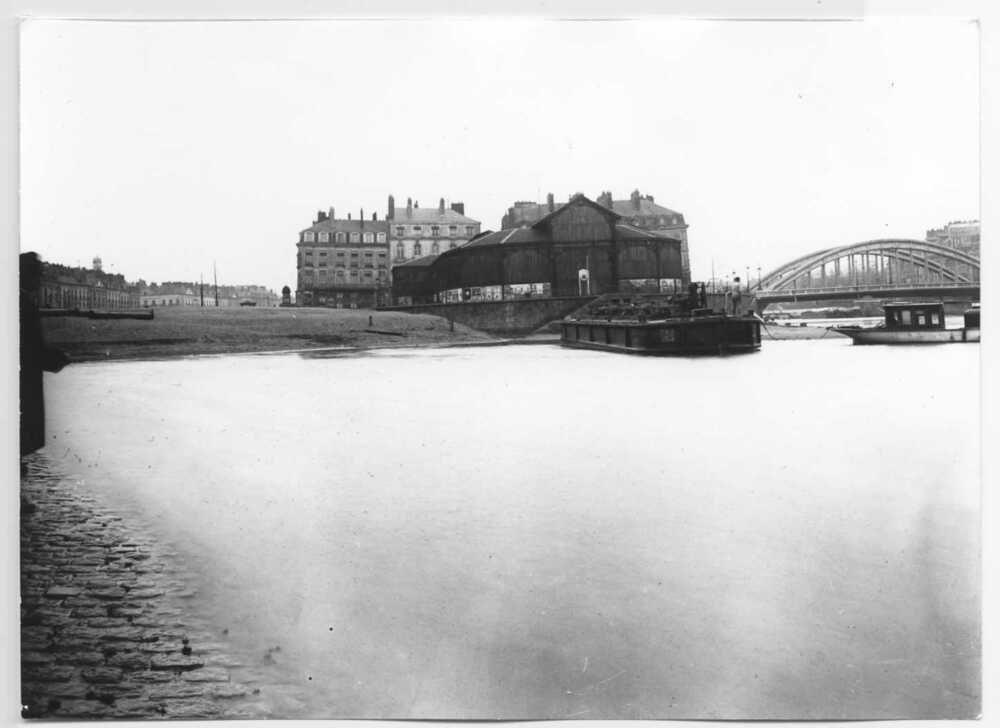

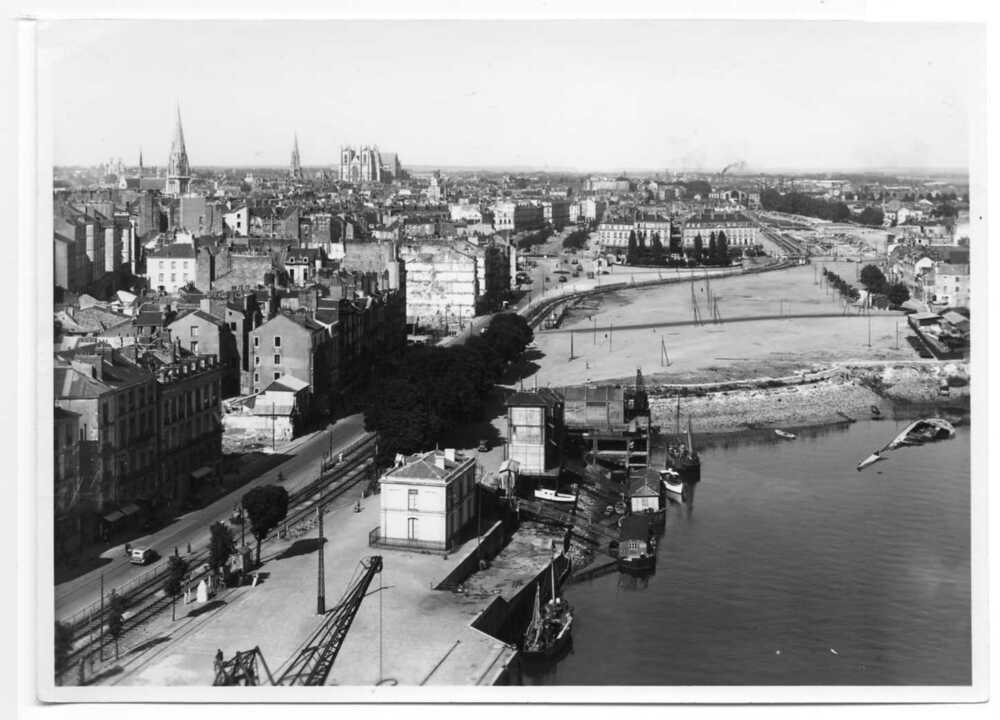

En 1926, le comblement des bras nord de la Loire est lancé et fait disparaître la place et l’entrée de la ville fluviale dans des tombereaux de sable. La destruction du marché, en 1932, a en outre libéré un vaste espace. Le secteur se retrouve vidé de sa substance.

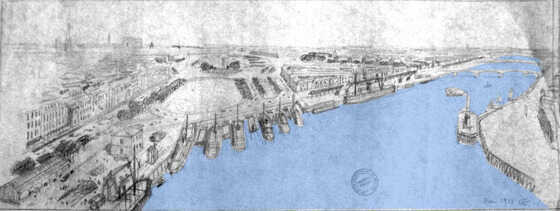

Comblement devant le quai de la Fosse et l’île Gloriette

Date du document : années 1930

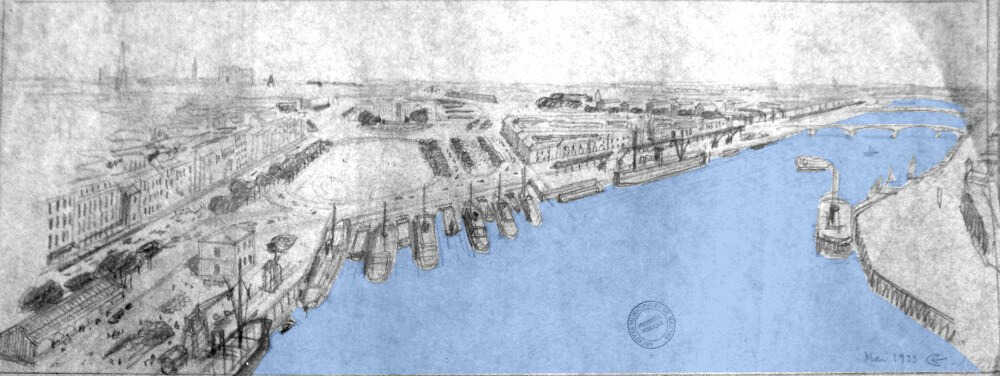

Étienne Coutan, architecte de la Ville, propose plusieurs projets d’aménagement de la nouvelle aire urbaine créée par les comblements. En 1933, l’un de ces projets propose de refonder le port de Nantes et de créer une nouvelle esplanade de la Petite-Hollande, une porte sur la Loire : un baume pour les Nantais traumatisés par les comblements lancés depuis treize années.

Projet d’aménagement du port de Nantes

Date du document : 1933

Malheureusement, le début de la Seconde Guerre mondiale empêche la ville de se lancer dans un projet de rénovation urbaine mais un jardin encaissé dédié aux familles est créé. Nommé square de la Petite-Hollande, l’espace offre aux enfants un bassin pour bateaux, petit hommage à l’eau de la Loire disparue dans les comblements.

Après la destruction des halles, le marché se réinstalle sur le sable du bras comblé de la Bourse vers 1934 et devient hebdomadaire. Il prend alors la dénomination du marché de la Bourse et se maintient à cet emplacement jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le nouveau terre-plein est également investi par des cirques et des fêtes foraines. Cette tradition perdure jusque dans les années 1990.

Photographie aérienne de l'île Feydeau pendant les travaux de comblement

Date du document : 1931

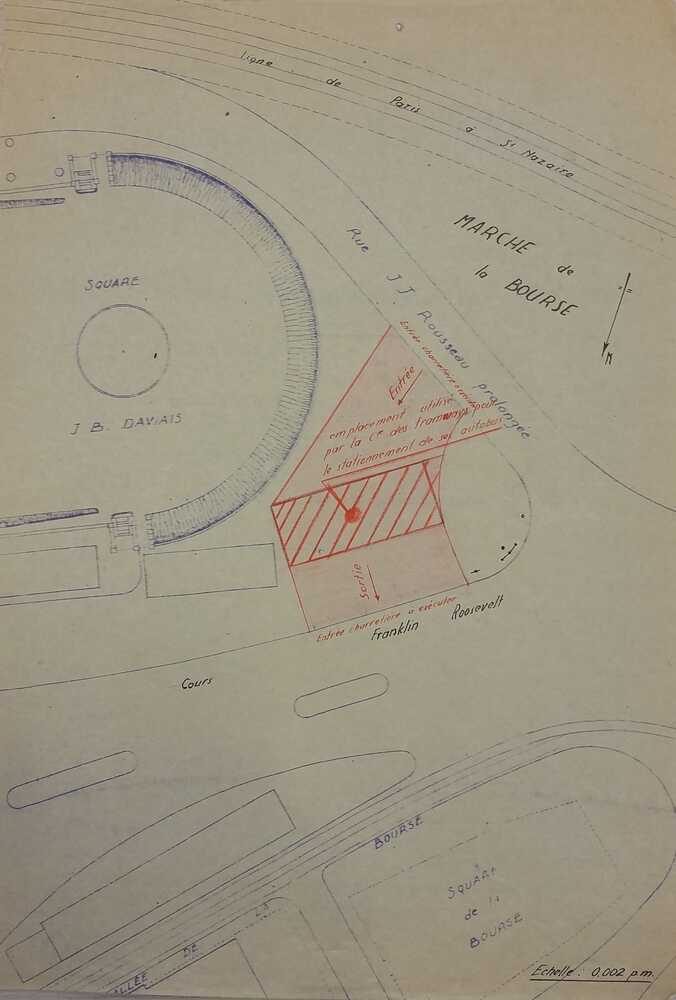

Durant les années 1940, les bus des tramways de Nantes stationnent le long du square Daviais. Puis, à partir de 1950, ils sont déplacés sur le terre-plein à l’ouest du square. Ils stationnent pendant une dizaine d’années sur un terre-plein sauvage.

Un lieu en quête de projet urbain

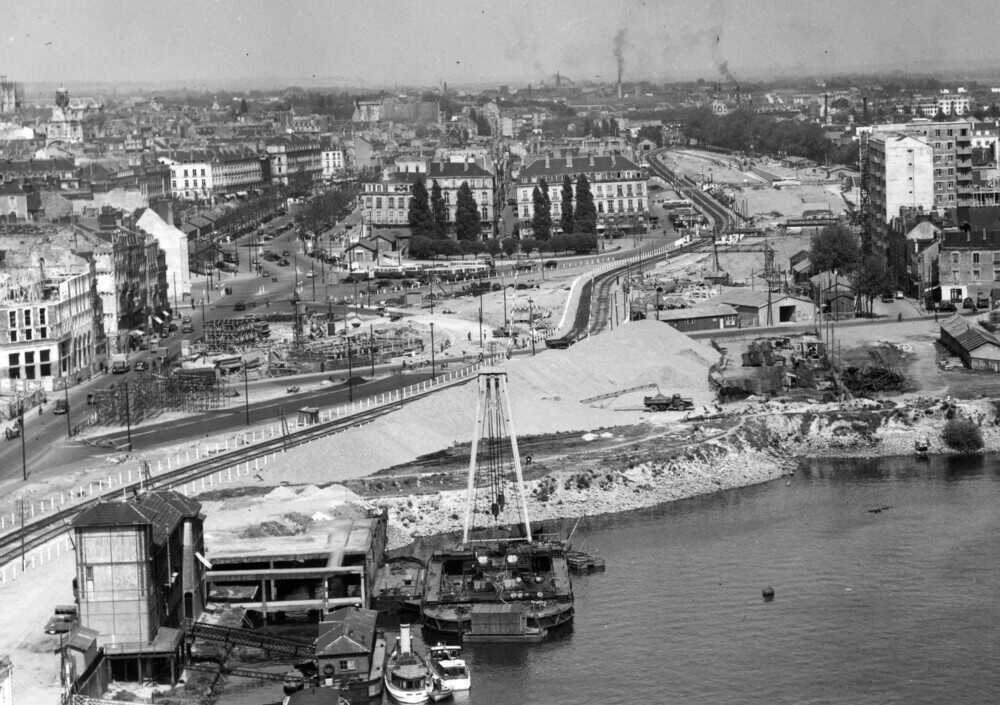

Les dizaines d’hectares de sable récupérées aux dépens du fleuve offrent enfin l’occasion de dévier les trois voies ferrées qui encombrent les quais entre la gare d’Orléans et Chantenay. En 1931, l’enfouissement des voies après l’achèvement des comblements est validé. Il ne sera mis en œuvre qu’après la Seconde Guerre mondiale. Le chemin de fer est donc, dans un premier temps, dévié en passage aérien au sud de Feydeau. Puis, en 1949, les voies sont démontées pour être enfouies. Ces travaux s’achèvent en 1955.

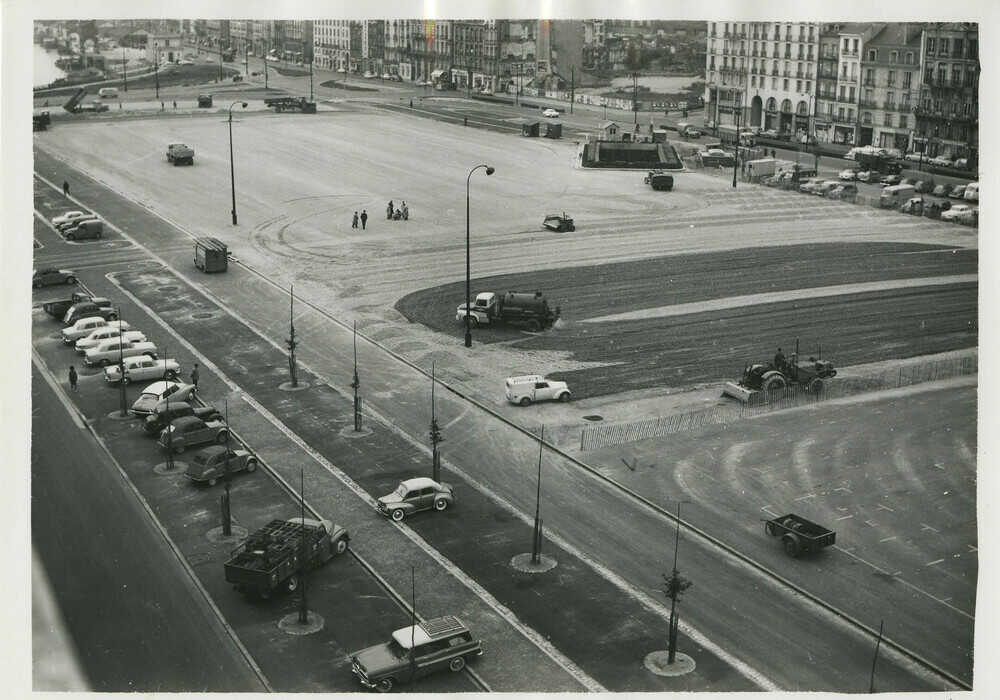

Travaux de construction du tunnel ferroviaire île Gloriette

Date du document : 05-01-1954

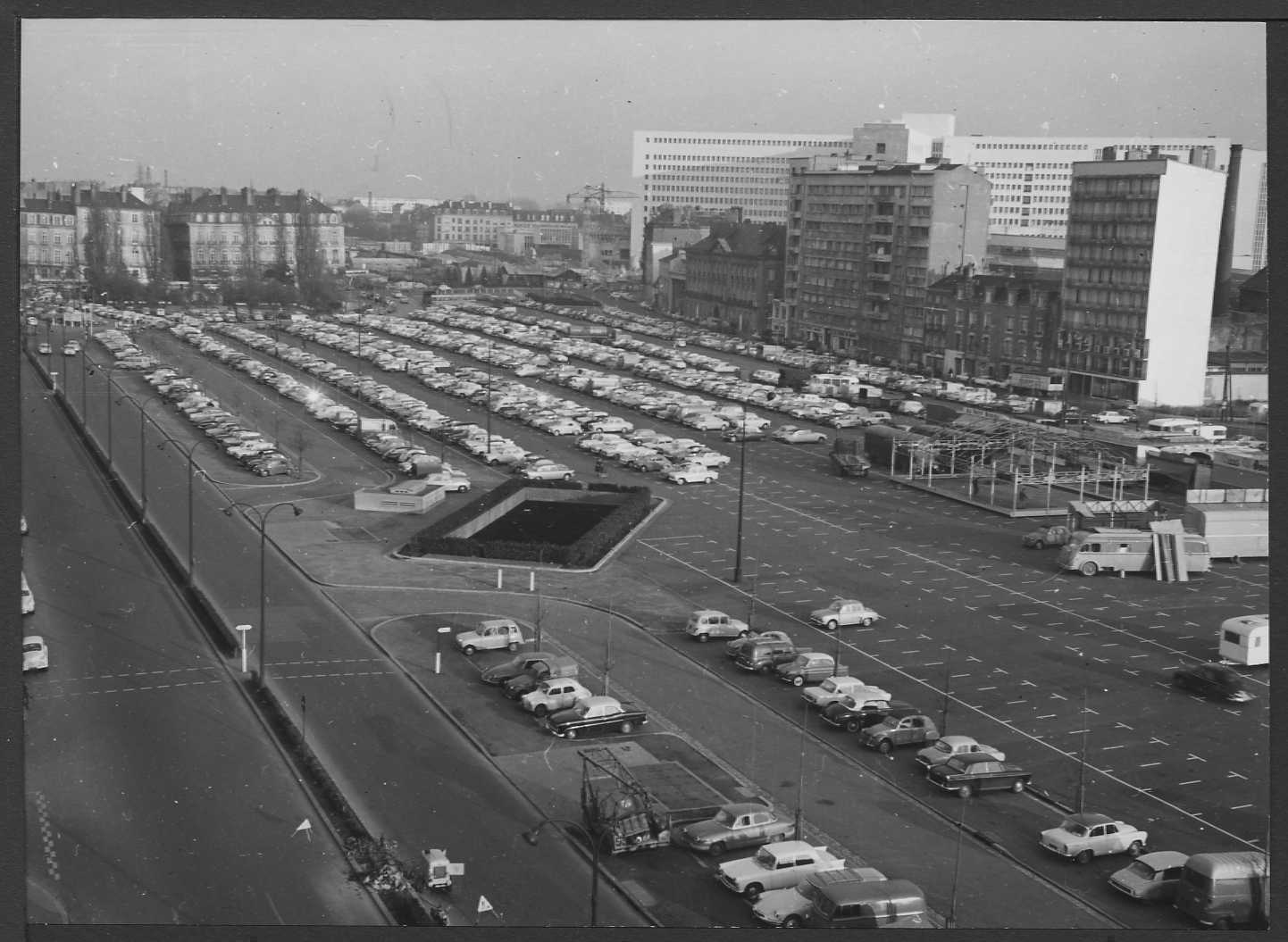

Sur l’espace central, l’aménagement du parking résulte d’un non-projet. En effet, la fonction des terrains gagnés sur la Loire n’a jamais été réellement définie par les services de la Ville ni tranchée par les élus. Seuls les passages de diverses lignes de transport apparaissent dans les plans des années 1925-1935. C’est ainsi qu’à partir des années 1950, la voiture conquiert peu à peu cet espace vacant qui devient un « parking sauvage ». En 1962, les travaux d’aménagement du parking entérinent cette appropriation de l’espace par la voiture.

Parking de la place de la Petite Hollande

Date du document : 1964

En 1949, le marché est déplacé sur ce terre-plein. Il est tout d’abord cantonné à un petit espace en face du square, puis, après les travaux d’aménagement du parking, il s’étend peu à peu.

Par un abus du langage, le toponyme « place de la Petite-Hollande » est alors employé pour désigner toute l’esplanade jusqu’au nouveau quai André-Morice.

Entre 1945 et 1970, la Reconstruction érige de nouveaux logements et édifices publics autour de la place. Signe de l’éloignement du fleuve et du déplacement de la rive, en 1951, la piscine Léo-Lagrange, construite à la pointe de l’ancienne île Gloriette, devient la nouvelle proue sur le fleuve dans un espace dont les fronts urbains ne dialoguent plus ensemble.

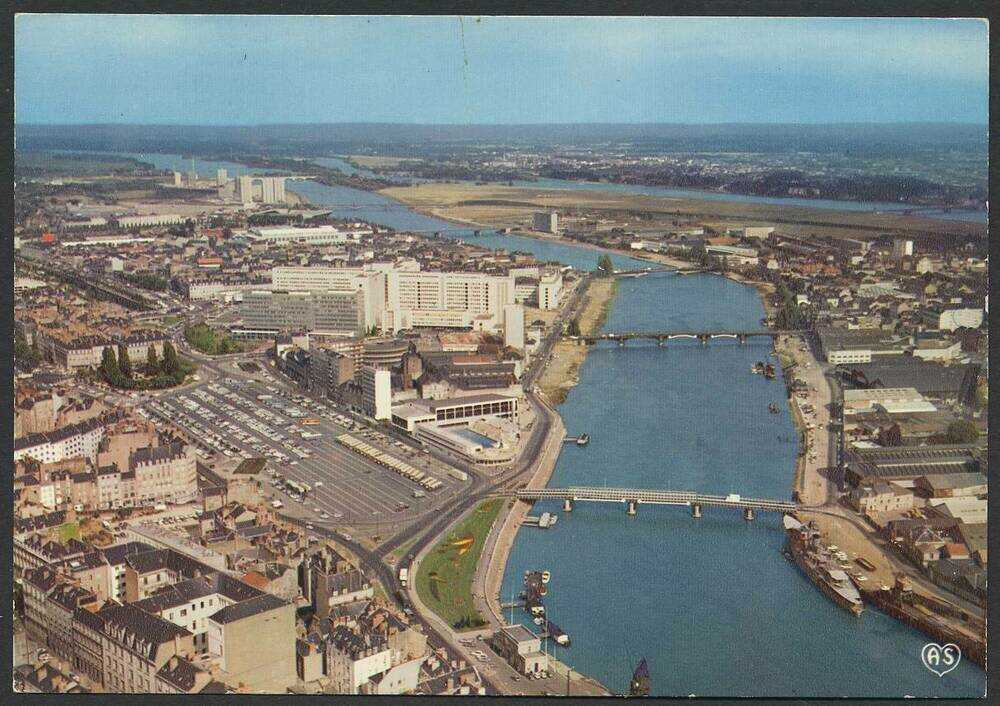

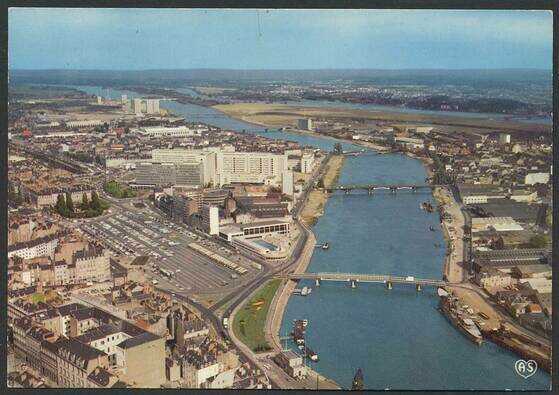

Photographie aérienne de la place de la Petite-Hollande

Date du document : années 1960

À la fin des années 1970, le maire de Nantes, Alain Chenard, lance le nouveau projet de tramway. Les travaux d’aménagement des voies redessinent le côté nord de la nouvelle place avec la suppression d’une double voie pour voitures. Le tronçon Commerce-Bellevue est ouvert le 18 février 1985.

Le parking est réduit et les voies sont redessinées avec la création du boulevard des Nations-Unis – nommé jusqu'en 1990 allée de la Petite Hollande –, le réaménagement de la rue Félix-Éboué et la création d’un rond-point qui la décale de son axe avec la rue Jean-Jacques-Rousseau.

Outre son marché populaire du samedi matin, la place accueille des événements comme la retransmission de matchs de Coupe du Monde de Football en 1998, des concerts ou les spectacles de Royal de Luxe.

L’espace vert du square Daviais est étendu et accueille en 2013 une station gourmande dans le cadre de « Nantes capitale verte de l’Europe 2013 ». Dans le même temps, la végétation en bord de Loire se développe ne permettant plus une vue sur le fleuve.

Les vestiges de l’histoire

Dans le tissu urbain actuel, l’ancienne place au cœur de la Loire est encore perceptible grâce au front bâti des immeubles et hôtels particuliers des anciennes île Feydeau et Gloriette et de la place de la Bourse. De même, la forme des îles et en particulier, celle des proues est toujours perceptible dans l’espace urbain et se lit parfaitement en vue aérienne. Le maintien de ces formes est dû au fait que les bras de Loire n’ont été remplacé que par des rues : la voie navigable est devenue voie ferroviaire, voie automobile et voie cyclable. Enfin, la création de tunnel pour permettre le passage du train au cœur de la ville et sa traversée de la Loire est toujours lisible grâce aux bouches d’aération.

Aujourd’hui, la Ville est engagée dans un projet à long terme de réappropriation de ses rives. Signe de l’importance du secteur, la Petite-Hollande est le premier lieu qui doit être réaménagé dans un projet qui concentrera la majeure partie des fonctions qu’elle a pu avoir par le passé.

Julie Aycard

Direction du patrimoine et de l'archéologie, Ville de Nantes / Nantes Métropole ; Service du Patrimoine, Inventaire général, Région Pays de la Loire

Inventaire du patrimoine des Rives de Loire

2021

Album "Place de la Petite Hollande"

En savoir plus

Pages liées

Dossier Habitat et urbanisme des bords de Loire

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Julie Aycard

Vous aimerez aussi

Marqueurs de la recherche scientifique : Spectromètre RMN Cryospec WM250...

Société et cultureLe spectromètre Cryospec WM250 fabriqué par BRUKER, de type par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN), a été au cœur de l’une des plus belles aventures scientifiques et industrielles...

Contributeur(s) :Yves Thomas , Michel Spiesser , Valérie Joyaux ...

Date de publication : 01/10/2019

2186

Barbara (1930 – 1997)

Personnalité nantaise« Il pleut sur Nantes, Donne-moi la main, Le ciel de Nantes, Rend mon cœur chagrin » : ces paroles de Barbara, autrice compositrice interprète, évoquent la mort de son...

Contributeur(s) :Chloé Voirin

Date de publication : 12/03/2020

5431

Espace urbain et lieu de mémoire, les Cinquante otages ont longtemps divisé le cœur de Nantes.

Contributeur(s) :Christophe Boucher , Jean Bourgeon , Noémie Boulay ...

Date de publication : 21/10/2019

9926