Techniques de pêche en Loire

La plupart des constructions qui étaient liées à la pêche ont aujourd’hui disparu à cause des empêchements qu’elles causaient à la navigation ou à la fragilisation des structures sur lesquelles elles s’appuyaient. Néanmoins, quelques exemples repérés pendant l’inventaire soutenus par les mentions fournies par les archives permettent de mieux connaître cette pratique.

Les épis

« Dhui » ou « duit » sont des mots typiques de l’aire nantaise qui désignent les épis en pierre construits dans le lit du fleuve pour en dévier le cours et diriger les poissons dans des filets ou des nasses. La construction des épis est soumise à autorisation mais progressivement leur grand nombre entraîne des difficultés de navigation et perturbe l’économie portuaire. À partir de la première moitié du 18e siècle, les dhuits sont interdits.

Epis le long de l'île Héron, vus depuis la pointe de l'île Beaulieu

Date du document : 05-08-2020

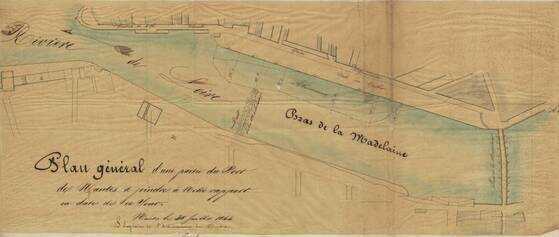

D’autres types de construction sont également utilisés. Ainsi, en 1753, une structure qui « traverse de la Prairie au Duc à celle de l’Hôtel-Dieu » est découverte dans le bras de la Madeleine. Après expertise, l'épi se révèle être un « gord », double rangée de perches plantées dans le fond de la rivière est retenue par des pierres jetées et, l’on fixait à son sommet un filet où venaient se prendre les poissons.

Plan général du port de Nantes, détail du duit de la Madeleine

Date du document : 1844

Les pêcheries des ponts

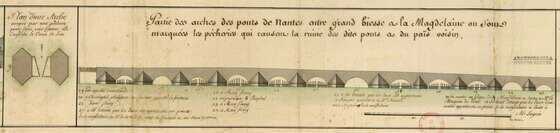

La ligne des ponts offre également une emprise pour les pêcheurs. Jusqu’à la première moitié du 18e siècle, les pêcheries sont bâties entre les arches des ponts de Nantes. Ces constructions nommées localement « rotreau » ou « rostreau » forment deux murs de perches de bois placées en biais entre les arches pour rétrécir le passage et diriger le poisson vers des filets.

Détail du plan d'élévation des pêcheries établies sous les arches des ponts de Nantes

Date du document : 1712

Une autre technique de construction consiste à prendre « un quartier de bois [qui] forme l’âme mais qui est enveloppée d’un paquet d‘osier de dix pouces à un pied de diamètre et le placent perpendiculairement à l’angle de la voye, le fixant par des crampes » dans la maçonnerie.

Ces constructions entraînent des fragilisations des arches des ponts et arrêtent l’écoulement naturel des eaux. Suite à l’effondrement du pont de Pirmil en 1711, le roi entérine la destruction des pêcheries en 1713.

Les propriétaires sont alors indemnisés par le receveur des octrois de la Ville de Nantes jusqu’à la fin de leur bail. Afin de compenser la perte de revenus et de constituer le fonds d’indemnisation, le roi accorde à la Ville de Nantes le droit d’affermer des pêcheries « légères ». La pêche commence alors à se pratiquer sur les ponts où les pêcheurs ont le droit de placer des filets « haveneaux » maintenus aux parapets. En 1791, la municipalité garantit au fermier des pêcheries des ponts, « la faculté de jouir de trois rangs de nasses, qui suivant l'usage se placent au-dessus de 40 brasses que les règlements ont fixé au-delà desdites arches, pour rester libres et donner aux bateaux les moyens de passer sous les ponts sans danger ».

En parallèle de cette pêche légère, des barques sont amarrées au moyen de « crampons, clous, pattefiches qu[e les pêcheurs] enfoncent à plusieurs reprises chaque année pour amarrer leurs bateaux et leurs échelles ».

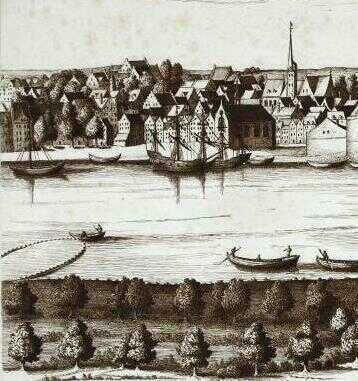

La pêche en barque

Ainsi qu’en témoignent les mentions de l’utilisation de sennes, la pêche en barque est pratiquée depuis toujours qu’elle soit légale ou pas. Sur ces barques, les outils du pêcheur ont toujours été variés : sennes, filets coulant, haveneaux, nasses, etc.

Détail d'un dessin de pêcheur à la senne

Date du document : 1645

Avec la destruction des pêcheries, la pêche au carrelet en barque accrochée aux piles des ponts se développe à partir de 1720 et se perpétue jusqu’aux grands aménagements fluviaux et reconstruction de ponts du 20e siècle.

Barques amarrées au pont de Pirmil

Date du document : 1887

En parallèle de la pêche légale, le braconnage s’est toujours pratiqué et quelques anecdotes conservées dans des procès-verbaux en témoignent. Ainsi, en 1730, le nommé La Rubiche est arrêté par les commissaires de police qui le « trouvèrent endormi dans un petit bateau ; et, l'ayant fait sortir de son bateau et entré dans un autre, ils auroient trouvé dans son bateau des nances, et dans la cabane un fusil, et autour dudit bateau un petit bottereau dans lequel il se trouva onze lamproies, et dans une burne trente autres ; et lui ayant demandé par quelle autorité et quel droit il avoit de pêcher il auroit invectivé lesdits commissaires de police ».

Les cabanes de pêche

Au début du 20e siècle, la pêche au carrelet se pratique en barque, depuis les ponts et depuis la rive grâce à des mâts installés pour la journée. Ce n’est que dans les années 1980 que les pontons de pêche font leur apparition sur les rives de la Loire.

Carrelet le long de la rive de Haute-Ile à Rezé

Date du document : 25-02-2019

Trois sont mis en place à la Haute-Ile. Deux d’entre eux s’appuient sur des petites avancées et des perches de béton armé ; le troisième a une structure de perches métalliques indépendantes de toute construction rivulaire. Seul ce dernier comporte également un abri en tôle ondulée. Les mâts et filins de retenue du carrelet sont toujours en place sur ces pontons que l’envasement des rives a peu à peu rendu inutilisables.

Julie Aycard

Direction du patrimoine et de l'archéologie, Ville de Nantes / Nantes Métropole ; Service du Patrimoine, Inventaire général, Région Pays de la Loire

Inventaire du patrimoine des Rives de Loire

2021

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Julie Aycard

Vous aimerez aussi

Charles Ange Laisant (1841 – 1920)

Personnalité nantaiseCharles Ange Laisant est une figure bien connue de la Troisième République originaire de la région nantaise. Plusieurs de ses carrières prennent naissance à Nantes. Que retenir de ses...

Contributeur(s) :Jérôme Auvinet

Date de publication : 27/09/2021

2129

La construction du quai de la Fosse acte véritablement la naissance du port maritime de Nantes. Avec la mise en place de multiples cales sur plus d’un kilomètre et la présence d’un...

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 03/02/2021

11049

Archéologie

Architecture et urbanismeÀ Nantes, comme dans le reste de l’Europe, les inventeurs de l’archéologie sont les héritiers de la Renaissance, des esprits curieux de découvrir et de comprendre, au travers de ses...

Contributeur(s) :Frédéric Mercier

Date de publication : 18/02/2019

4145