Coton

Les toiles de coton envahissent le marché européen dès la seconde moitié du 17e siècle. Blanches ou teintes, transportées à bord des navires qui commercent avec l’Asie, notamment ceux de la Compagnie des Indes orientales, ces étoffes constituent un danger pour l’économie textile des nations importatrices. De strictes mesures protectionnistes sont prises : en France, dès 1686, le commerce de tous les cotons colorés indiens est interdit. Pourtant, ces toiles ont rencontré un véritable succès auprès des plus riches ainsi que dans le cadre d’un commerce qui commence à se développer à l’échelle de trois continents : celui des esclaves africains.

Des palliatifs sont imaginés. Il est permis d’importer des cotonnades d’Inde lorsqu’elles sont réemployées sur le marché africain en échange des captifs. Ainsi, la plupart des cotons qui gagnent les côtes africaines dans les cales des vaisseaux nantais sont indiens. Il s’agit essentiellement de guingans et de giniyagudda, que l’on trouve sous le nom de guinées dans les comptes de cargaison des navires nantais. Sur le territoire indien, l’industrie cotonnière s’organise à l’initiative des Européens au sein de comptoirs commerciaux installés sur les côtes.

L’industrie textile française est en retard par rapport à l’Angleterre et aux pays hanséatiques dans les domaines de la filature et de l’impression. Mais quand, en 1759, prend fin l’interdiction d’importer et aussi de fabriquer, elle trouve les moyens de produire vite et bien des toiles imprimées destinées au commerce intérieur et à la traite.

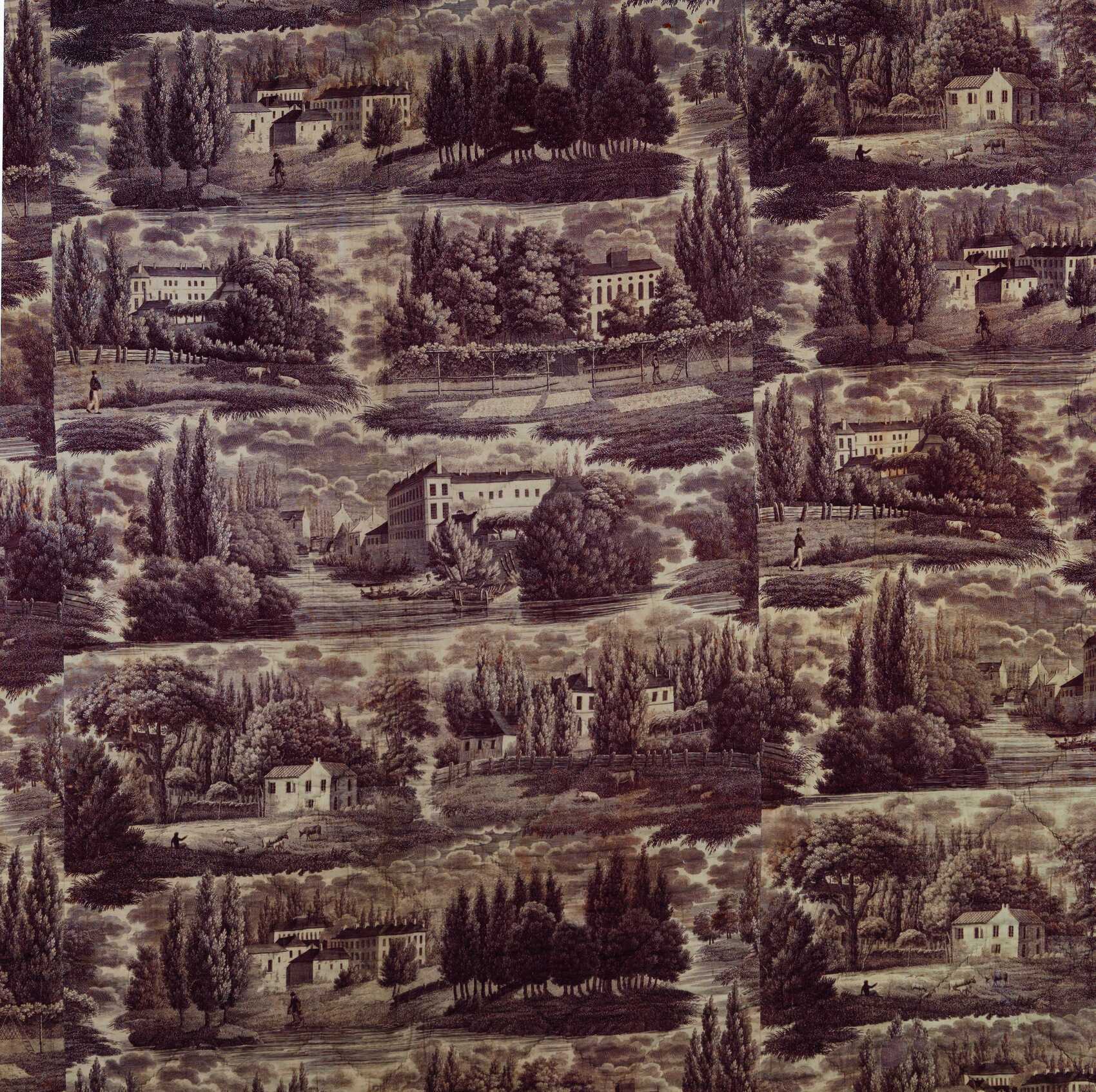

À Nantes, des filatures de coton voient le jour, à partir de 1785, pour répondre aux besoins des manufactures d’indiennes, en expansion. Soutenant à la fois la production de textiles pour la décoration des intérieurs et la production destinée à la traite atlantique, ces manufactures se sont développées tout au long du 18e siècle. Essentiellement installées sur l’île de la Grande Biesse, à côté des indienneries et parfois en leur sein, dans des annexes, elles se mécanisent progressivement. La matière première vient des colonies, et notamment de Saint-Domingue où les plantations de coton se développent après 1740, bénéficiant du travail des esclaves. Beaucoup de toiles doivent cependant être importées, essentiellement de Suisse, les colonies françaises ayant choisi le sucre davantage que la fibre pour se développer.

À la veille de la Révolution, la manufacture de cotonnades de Louis-Marie Saget emploie 500 ouvriers et fait figure d’exemple dans les domaines de la mécanisation, utilisant des jennies, inspirées des machines mises au point dans les manufactures anglaises, qui permettent de filer de manière très fine la fibre de coton. Quelques années plus tard, ce sont près de 500 fileuses et 110 tisserands qui travaillent dans l’entreprise.

Avec les changements du goût et l’arrêt de la traite, l’industrie textile nantaise se reconvertit intégralement entre la première et la seconde moitié du 19e siècle, la production de toiles imprimées cessant définitivement après 1848.

Le coton, dont les qualités de légèreté, de confort et de lavage sont alors unanimement reconnues, a cependant de belles heures devant lui, en tant que matière première indispensable à la production vestimentaire.

Kristel Gualdé

Extrait du Dictionnaire de Nantes

2018

(droits d’auteur réservés)

En savoir plus

Bibliographie

Cousquer Céline, Nantes : une capitale française des indiennes au XVIIIe siècle, Coiffard, Nantes, 2002

Guicheteau Samuel, « Les transformations de l'industrie cotonnière nantaise au XVIIIe siècle », Mémoires de la Société d’histoire et d’archéologie de Bretagne, n°84, 2006, p. 257-287

Guicheteau Samuel, « Les indiennes nantaises dans la seconde moitié du XVIIIe siècle : les enseignements d’une comparaison », dans Du lin à la toile : la proto-industrie textile en Bretagne, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2008, p. 215-230

Guicheteau Samuel, « La corporation des bonnetiers nantais (1672-1790) : ampleur et complexité des évolutions, pluralité des stratégies des acteurs », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, T. 119, n°1, 2012, p. 61-84

Legry Félix, « L'industrie cotonnière nantaise au XVIIIe siècle », Bulletin de la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, n°98, 1959, p. 157-172

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Krystel Gualdé

Vous aimerez aussi

Confluence de l’Erdre et de la Loire

Architecture et urbanismeJusqu’au premier tiers du 18e siècle, la gestion de la confluence de la Loire et de l’Erdre est limitée à la surveillance des denrées transportées par les gabarres et au prélèvement...

Contributeur(s) :Julie Aycard , Julien Huon , Noémie Boulay ...

Date de publication : 17/02/2021

4882

Habitat rural dans le quartier de Doulon-Bottière

Société et cultureDe l’originalité du système de peuplement de Doulon-Bottière résulte aujourd’hui la coexistence de formes d’habitation variées et rares dans un quartier urbain. Les habitats ruraux...

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 13/06/2022

1928

Edmond David (1860-1933)

Personnalité nantaiseLa ville de Nantes accueille de nombreux vols d’aérostats au cours des 19e et 20e siècles. Parmi eux, plusieurs sont réalisés par un Nantais : Edmond David, directeur d’une pharmacie...

Contributeur(s) :Léa Grieu

Date de publication : 08/10/2024

639