Cités HLM de la Bottière

La Bottière est constituée de plusieurs ensembles d’immeubles construits par tranche entre 1966 et 1972 : la Riveterie, la Basinerie I et II, la Souillarderie et la Grande Noue. Conçus de manière rationnelle et économe, ils se démarquent par le recours à un procédé de construction populaire à l'époque : la préfabrication.

Les dénominations de ces cités n’ont pas été choisies au hasard : elles font référence à des toponymes anciens mentionnés notamment sur le cadastre napoléonien de 1833. Ce secteur est alors composé de terres agricoles ponctuées de manoirs dont la plupart ont aujourd’hui disparu, à l’exception du manoir de la Basinerie.

Dans la seconde moitié du 20e siècle, le besoin de logements est important à Nantes comme dans toute la France. À proximité de la Bottière, les lieux-dits du Pin Sec et de la Grande Garenne ont laissé place à des immeubles construits entre 1954 et 1967 par l’Office Public d’HLM de Nantes. En collaboration avec la Ville de Nantes et les services de l’État, cet organisme souhaite poursuivre l’édification de logements sociaux dans ce secteur. La proximité de la zone industrielle de Carquefou, alors en plein développement, constitue un argument de poids pour urbaniser ce quartier composé essentiellement de tenues maraîchères.

Du maraîchage au logement social

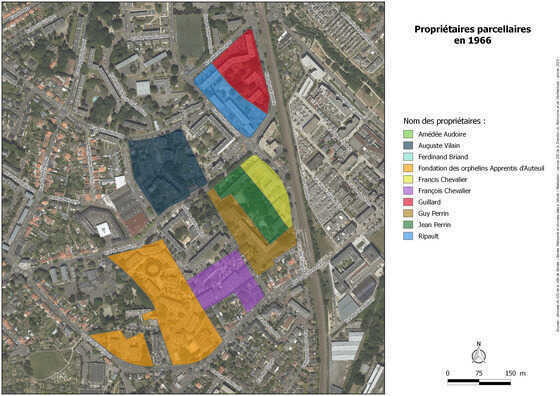

En 1966, l’Office Public d’HLM de Nantes acquiert des terrains à la Bottière afin d’y constituer une réserve foncière. Parmi eux figurent les tenues maraîchères d’Amédée Audoire, Francis Chevalier, Ferdinand Briand et des frères Jean et Guy Perrin, encore exploitées. Depuis la seconde moitié du 19e siècle, la Bottière est une terre de maraîchage. Cette activité souvent familiale s’effectue sur des terrains clos de murs d’une superficie d’1 ou 2 hectares environ. Son développement accompagne la croissance démographie et l’extension urbaine de Nantes pendant un siècle. C’est donc toute une tradition maraîchère qui laisse place à des logements sociaux dans les années 1960.

Plan situant les anciennes tenues maraîchères de la Bottière

Date du document : 31-01-2024

Les premières ébauches du projet

Les architectes choisis par l’Office Public d’HLM pour mener ce programme de logements à la Bottière sont Yves Liberge, Jean Vercelletto, Philippe Joëssel et Christian Quilici. Les premiers plans dressés en mars 1966 montrent les ambitions de l’Office pour ce quartier. Le programme est divisé en trois lots d’immeubles totalisant 647 logements qui longent les chemins de la Bottière et de la Riveterie : la Basinerie I, la Souillarderie et la Riveterie. En juillet de la même année, une nouvelle opération, la Basinerie II, est projetée sur la parcelle de Ferdinand Briand. Elle avoisine le manoir de la Basinerie dans lequel demeure Mademoiselle Donatienne de Sécillon qui s’oppose fermement au rachat de sa propriété par l’Office.

Plan de situation et de masse pour l’unité de résidence « La Bottière »

Date du document : 1966

Une première opération à la Riveterie

La première tranche du programme a être mise en œuvre à la Bottière, sur l’ancienne tenue maraîchère des consorts Guillard, est celle de La Riveterie. Elle comprend 100 logements répartis dans des barres d’immeubles de trois à quatre étages. Deux types d’appartements y cohabitent : des HLM ainsi que des logements réservés au personnel de la Société d’Études, de Recherches et de Constructions Électroniques. Ces derniers doivent faire l’objet de prestations plus élevées : meilleure isolation thermique, parquets et carrelages de qualité, etc. Dans un souci d’harmoniser l’ensemble, ce sont tous les logements de la Riveterie qui bénéficient de certains de ces avantages, comme l’ajout d’une loggia. Les travaux débutés en février-mars 1967 s’achèvent officiellement en mars 1969 avec la dernière réception provisoire des travaux. Quinze des logements sont réservés par convention à des fonctionnaires travaillant pour le ministère des Postes et Télécommunication. L’ensemble La Riveterie est par la suite étendu sur la parcelle voisine de M. Ripault en 1971 puis en 1975. Ces immeubles appartiennent aujourd’hui à La Nantaise d’Habitations, une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) créée en 1919.

Ensemble de la Riveterie

Date du document : 30-01-2024

Durant ce laps de temps, les architectes finalisent le programme de la Bottière. Entre mars et avril 1967, le projet évolue avec la modification du plan de certains ensembles d’immeubles. Un nouveau lot est projeté sur des terrains situés au lieu-dit de la Grande Noue, une ancienne propriété de la Fondation Orphelins Apprentis d’Auteuil récemment acquise par l’Office Public d’HLM de Nantes. Remaniée suite à l’obtention de nouveaux financements de l’État, l’opération de la Grande Noue démarre en septembre 1969.

Plan de masse pour l’unité de résidence « La Bottière »

Date du document : 1967

La préfabrication comme principe de construction

Selon des plans datés de mars 1967, c’est à Unitra que devait revenir le marché de construction de l’opération Basinerie I. Ce groupement d’entreprises, fondé par la société Grossin de Saint-Herblain, se spécialise après guerre dans la préfabrication lourde pour la construction de groupes HLM.

L’Office Public d’HLM fait plutôt le choix de poursuivre son travail avec les entreprises Socaltra, Jean Le Guillou et les Anciens établissements Eugène Ducos pour le gros œuvre de la Souillarderie et de la Basinerie I et II. Ce groupement intervient au même moment sur des programmes HLM dans la ZUP Ouest A de Nantes-Saint-Herblain et la ZUP de Malakoff. Il utilise le procédé de préfabrication Costamagna. À l’image des autres procédés de ce type, il consiste à produire en atelier des panneaux en béton armé de grandes dimensions. Une fois préfabriqués, ces éléments sont acheminés sur le site de construction et assemblés pour créer les planchers, les murs et les cloisons. Cette technique de construction est particulièrement populaire après guerre pour sa rapidité d’exécution et les économies financières qu’elle entraîne.

Vue de la cité de la Souillarderie depuis la rue de la Basinerie

Date du document : 30-01-2024

Construire de façon rationnelle et économe

L’année 1968 marque le démarrage des travaux de construction pour les ensembles Basinerie I et II et Souillarderie. En janvier 1971, tous les bâtiments sont terminés et habités. Les espaces verts restent à réaliser.

Les plans de masse et des appartements (appelés « cellules » sur les plans) reflètent les principes de production de logements sociaux tirés du Mouvement Moderne et du concours de Strasbourg de 1951. Dans un contexte de pénurie de logements, les maîtres d’ouvrage, associés aux architectes et aux entreprises de construction, œuvrent au développement de nouvelles façons de construire rapidement, en plus grand nombre et à bas coûts. L’industrialisation de la construction, permise par la préfabrication lourde en atelier, standardise la conception des immeubles. Peu de libertés sont laissées aux architectes, contraints de se conformer aux dimensions des éléments préfabriqués et aux normes exigeantes des HLM.

Les bâtiments composant ces trois ensembles prennent la forme de barres de quatre à huit étages. Les façades, identiques pour tous les immeubles, sont rythmées par des types de fenêtres et portes-fenêtres standardisés. Leurs plans ne présentent aucun angle ni courbe afin de garantir une configuration similaire des appartements d’un immeuble à l’autre. Autour d’une même cage d’escalier sont superposés des logements de même superficie, du T1 bis au T6. De la même manière, l’organisation interne du logement est rationnelle et économe en surface. Ainsi, la cuisine et la salle de bains sont aménagées côte à côte afin de limiter la longueur des canalisations. Dans la cuisine, l’emplacement de chaque équipement, plan de travail et rangement est réfléchi pour assurer l’efficacité des tâches ménagères. La baignoire-sabot se démocratise dans les logements, offrant la possibilité aux locataires de prendre bains et douches.

Les éléments préfabriqués imposent des surfaces standardisées pour chaque pièce. La largeur des chambres est d’environ 2,50 mètres tandis que celle du séjour est de 4,20 mètres pour la plupart des cellules. Chaque logement dispose d’une cave et d’un stationnement pour une voiture.

L’ensemble Basinerie I est également doté de commerces, dont une boulangerie, une boucherie, une charcuterie, un tabac-librairie, une teinturerie, une poissonnerie, un salon de coiffure et d’un supermarché.

Commerces de la place de la Bottière

Date du document : 30-01-2024

Des locaux sociaux résidentiels sont aménagés en rez-de-chaussée ou dans les sous-sols des immeubles, mis à la disposition des locataires pour servir de lieu d’animation ou de réunion.

Un ambitieux programme de renouvellement urbain

Dans le milieu des années 1970, l’Office Public d’HLM de Nantes doit faire face à la problématique de l’entretien des cités qui vieillissent de manière accélérée du fait de la qualité bon marché des ouvrages. Cette situation est aggravée par des dégradations volontaires, reflets des problèmes sociaux auxquels sont confrontés les habitants. Malgré ces alertes, l’Office n’engage pas de programmes de réhabilitation d’ampleur à la Bottière.

En 1993, 544 logements de la Bottière bénéficient de l’installation de volets à la charge des locataires, tandis que Nantes Habitat finance la peinture et l’étanchéité des fenêtres. La même année, la Riveterie bénéficie d’un ravalement de façade et de la réfection des peintures des menuiseries extérieures. Les espaces verts sont également réhabilités et agrémentés de jeux.

En 2014, la Ville de Nantes lance un projet de transformation urbaine pour le quartier Bottière-Pin Sec. À la Bottière, il est prévu de :

• Réaménager les rues et espaces verts,

• Créer le long de la rue de la Bottière un nouveau cœur de quartier doté de logements, de commerces et autres services,

• Réhabiliter des logements et en construire de nouveaux,

• Mettre en place un pôle de services publics une fois les boutiques du centre commercial de l’ensemble Basinerie I transférées dans le cœur de quartier.

Dans ce but est créée en 2018 la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de Bottière-Pin Sec. Le projet est soutenu financièrement par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU).

Ainsi, les immeubles datant des années 1970 doivent être rénovés afin de diminuer leur consommation en énergie et améliorer le confort de vie. Certaines portions des ensembles sont quant à eux voués à être détruits, comme c’est le cas à la Souillarderie. C’est dans ce cadre qu’en 2019, Nantes Habitat fait appel aux cabinets d’architectes FLINT et LAUS afin d’intervenir sur l’ensemble de la Basinerie II (identifiés de nos jours comme les immeubles Lippmann et Becquerel). Ils imaginent une extension composée de deux plots s’élevant aux abords d’un parc et abritant 30 nouveaux logements ainsi qu’une crèche. Soixante-quinze appartements supplémentaires sont requalifiés.

Noémie Boulay

Direction du patrimoine et de l’archéologie, Ville de Nantes/Nantes Métropole

2024

Album « Évolution du programme HLM de la Bottière plan par plan »

En savoir plus

Bibliographie

Pinson Daniel, « Figures spatiales d’une Z.U.P. (Bellevue, Nantes-Saint-Herblain) » in Naissance d'une Z.U.P. (Bellevue, Nantes – Saint-Herblain), 1989

Lycée professionnel Léonard de Vinci, La Bottière, histoire d’un quartier, 1995, à consulter en cliquant ici

Webographie

Le projet urbain Bottière-Pin Sec

Les avancées du projet global Bottière-Pin Sec en juillet 2023

« L’abécédaire de la Bottière » réalisé en 1998

Ressources Archives départementales de Loire-Atlantique

242 W 15

351 W 25

1012 W 25

1250 W 345

1250 W 395

1250 W 396

1250 W 399

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Noémie Boulay

Témoignage :

Claudine, Rabah, Suleyman

Vous aimerez aussi

Mâche

Société et cultureAppelée aussi doucette ou boursette, la mâche (Valerianella locusta), qui pousse à l’état sauvage dans les vignes, est cultivée dès le 17e siècle dans le Pays nantais comme dans les...

Contributeur(s) :Nicole Croix

Date de publication : 20/04/2020

2178

Entre ville basse et ville haute, entre Bourse et Théâtre, entre place du Commerce et quartier Graslin, greffé sur la rue Crébillon dont il capte le flux des piétons et implanté au...

Contributeur(s) :André Péron , Noémie Boulay

Date de publication : 11/09/2019

9420

1909 : le Belem arbitre involontaire du conflit entre ferblantiers et conserveurs

Événement historiqueLe 25 avril 1910, le Belem arrive à Nantes à 6h30 au quai de la Piperie en face des magasins généraux de Paris. Il revient au port avec 4 caisses scellées, embarquées 7 mois plus tôt...

Contributeur(s) :Laurent Venaille

Date de publication : 12/12/2024

496