Brissonneau

Le nom de Brissonneau est intimement lié à l’histoire de Nantes depuis le 13 février 1841, quand les frères Mathurin (1814-1897) et Joseph (1817-1900) Brissonneau achètent pour la somme de 8 000 francs à Louis Bertrand-Fourmand, leur maître d’apprentissage, l’atelier de mécanique que celui-ci exploite rue du Chapeau Rouge. Nés au Pellerin, ils ne veulent pas être tonneliers comme leur père et préfèrent battre le fer.

Leurs parents les confient donc au constructeur mécanicien le plus réputé de l’époque, auprès duquel ils reçoivent une formation de mécanicien du plus haut niveau.

En 1846, ils s’installent rue Meuris afin de se rapprocher de leurs donneurs d’ordres, les chantiers navals et les raffineries de sucre. L’entreprise s’y développe pendant un siècle puis elle se déplace à Doulon et enfin, en 1975, dans la nouvelle zone industrielle de Carquefou.

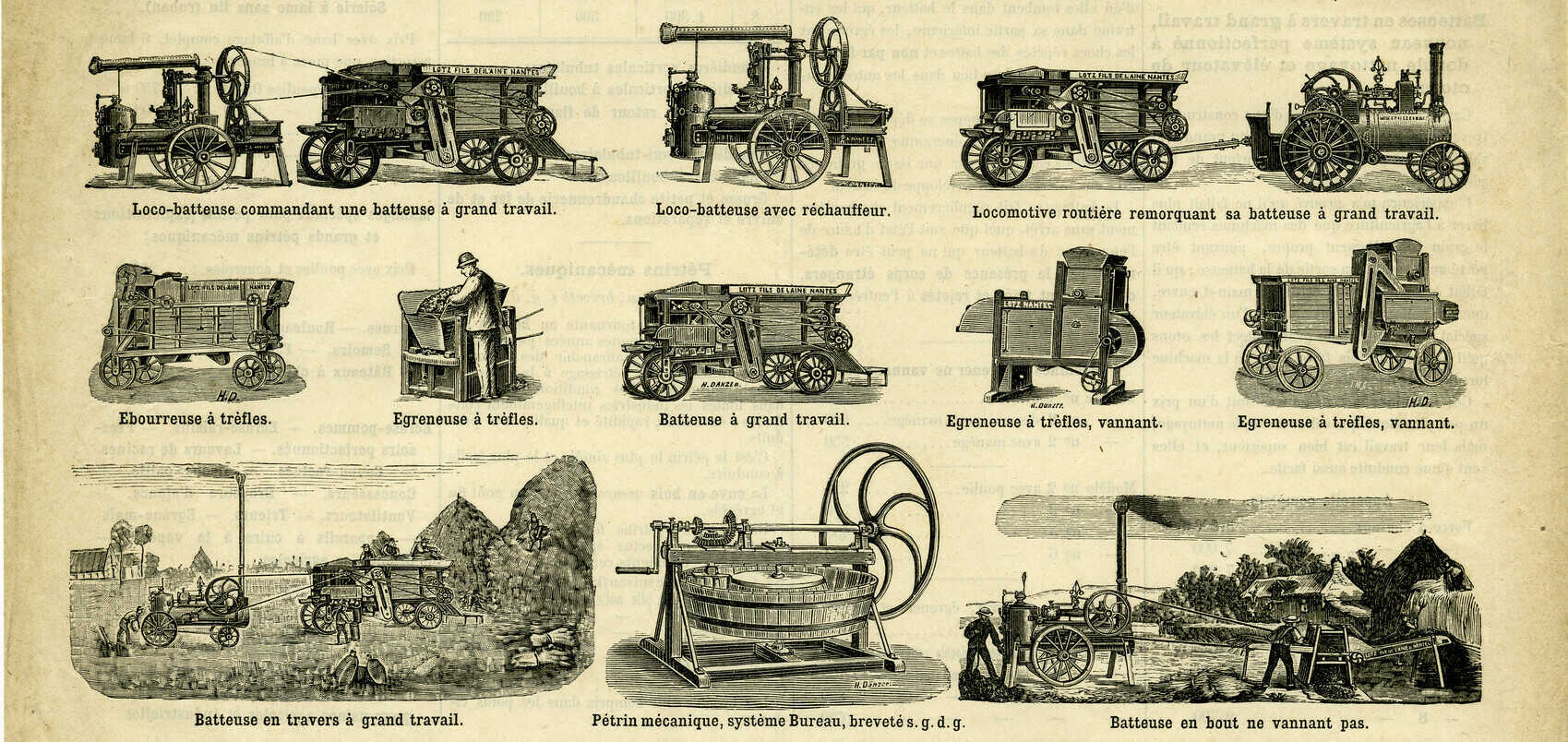

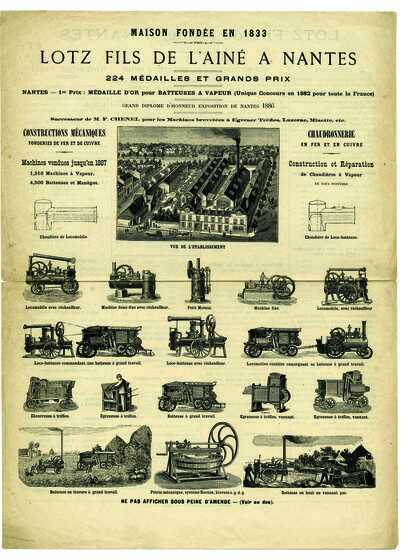

Spécialisée à l’origine dans la construction de matériels de sucreries (pour les colonies), elle s’oriente rapidement vers la construction de machines à vapeur, de matériels ferroviaires et maritimes. L’usine est organisée en deux ateliers, chaudronnerie et mécanique. En 1878, les Brissonneau associent à leur entreprise (deux cents ouvriers), Victor Deroualle, leur chef d’atelier et surtout l’ingénieur Alphonse Lotz, gendre de Mathurin, fils d’Étienne Lotz, grand constructeur de machines pour l’agriculture.

Publicité pour les machines agricoles produites par l'entreprise Lotz

Date du document : 1889

L’entreprise est innovante. C’est chez Brissonneau que Charles Tellier, l’inventeur du froid par absorption, réalise ses appareils frigorifiques destinés à équiper les abattoirs, les entrepôts, les brasseries, les cales des navires. Les Brissonneau, pour leur part, mettent au point une machine à vapeur spéciale pour actionner des auxiliaires de bord tels que les treuils (1894), les guindeaux ou les cabestans. Tout au long du 20e siècle, la société, devenue Brissonneau et Lotz Marine (BLM), élargit la gamme de ses produits à l’électricité, aux chemins de fer, aux travaux publics, à l’automobile, la pétrochimie, l’aéronautique, l’offshore pétrolier et même le nucléaire. BLM employait encore un millier de personnes à Nantes en 1980 : ingénieurs, techniciens, ouvriers, réputés pour leur qualification professionnelle et leur combativité syndicale.

Manifestation intersyndicale des ouvriers du groupe Brissonneau et Lotz

Date du document : 02-1979

Seul le nom de Mathurin est inscrit sur la plaque de rue à l’angle du 86 quai de la Fosse. Il vit en effet jusqu’à sa mort dans ce splendide hôtel particulier du 18e siècle, signe de l’extraordinaire ascension sociale de ce fils d’artisan devenu capitaine d’industrie. En donnant son nom à cette rue, la ville a sans doute voulu également honorer le maire intérimaire de 1881 (juillet-novembre). L’année suivante, il reçoit la Légion d’honneur, une marque d’estime pour cet homme dont le caractère suscitait la sympathie même s’il n’hésitait pas à afficher de fermes opinions républicaines.

Féru de nouveauté industrielle, progressiste au plan politique, engagé dans la vie publique, Mathurin Brissonneau est une figure caractéristique d’une ville et d’une époque ne doutant pas de leur avenir.

Yves Rochcongar

Extrait du Dictionnaire de Nantes

2018

(droits d'auteur réservés)

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Yves Rochcongar

Vous aimerez aussi

Cimetière du Vieux-Doulon

Architecture et urbanismeLes lieux d’inhumation sont des marqueurs forts de l’existence des communautés villageoises au début du Moyen Âge. Le cimetière du Vieux Doulon existait avant le début du 12e siècle....

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 04/04/2022

2248

Tour de l’Éraudière

Architecture et urbanismeLa rue de Coëtquelfen, c’est une partie du vieux chemin de l’Éraudière, dans ce quartier nantais de la rive gauche de l’Erdre. On peut y voir une petite tour qui semble très ancienne...

Contributeur(s) :Louis Le Bail

Date de publication : 11/12/2020

2554

Ancienne tenue de Bellevue (Saint-Clément)

Architecture et urbanismeLe nom Bellevue évoque surtout aux Nantais le quartier de l’ouest de Nantes, ou bien le lieu-dit de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire où aboutit le pont du même nom. Cependant, une...

Contributeur(s) :Kevin Morice

Date de publication : 07/10/2024

851