Scandale de la Close

Dans la soirée du jeudi 27 janvier 1927, une soixantaine de personnes des deux sexes, appartenant surtout à la bourgeoisie nantaise, participent à une surprise-partie au château de la Close, près du Pont du Cens.

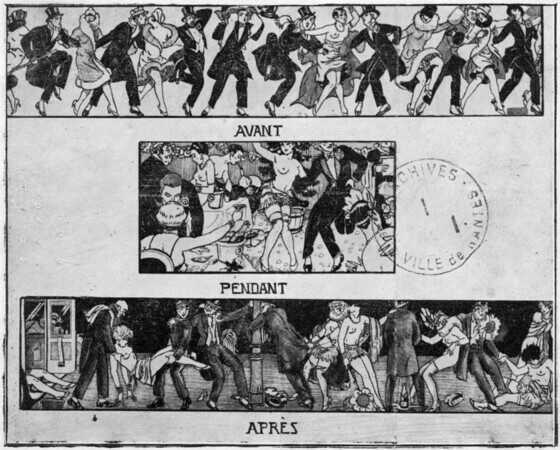

Cette réunion mondaine, qui aurait dû rester du domaine strictement privé, connaît à la suite de débordements (femmes nues, présence de « demoiselles de petite vertu », alcool…) un écho dont la rumeur parcourt la ville et devient un scandale qui dévoile les clivages politiques et sociaux à l’œuvre dans les années folles.

Les quotidiens locaux, toutes tendances politiques confondues, ignorent avec une belle unanimité la rumeur. Ce sont deux revues consacrées aux spectacles, Nantes mondain et Nantes le soir qui l’évoquent. Le fait divers prend un tour politique avec l’entrée en lice du Travailleur de l’Ouest. L’hebdomadaire de la fédération SFIO de Loire-Inférieure, dans un article très polémique, dénonce l’hypocrisie de la bourgeoisie qui, d’un côté prône la morale et de l’autre, la nuit tombée, se livre en privé à tous les excès.

Ce qui est devenu le scandale de la Close prend une dimension véritablement populaire. Les chanteurs et musiciens des rues, très nombreux à Nantes dans les années 1920, vendent à leurs auditeurs des chansons imprimées sur des feuilles volantes qui traitent du scandale, mêlant humour grivois et critique sociale. La Mi-Carême, espace classique de transgression, n’est pas en reste. Trois chars consacrés au sujet sont en préparation.

Mais les autorités municipales veillent. Les chanteurs de rues sont étroitement surveillés et contrôlés et les chars prévus pour la Mi-Carême sont finalement retirés ou interdits. Ces interventions qui apparaissent comme une véritable censure des notables sont dénoncées par Le Travailleur de l’Ouest et par une revue d’avant-garde, La Revue nantaise, dont un numéro est empêché de paraître, bloqué à l’imprimerie. Cette même Revue nantaise illustre la couverture de son numéro de mai 1927 d’un dessin très épuré d’Henry Anger au titre évocateur : Les folles agapes de Nantes au clair de lune.

Vignette de la scandaleuse soirée organisée au château de la Close

Date du document : 27-01-1927

Le scandale de la Close s’estompe de la mémoire officielle nantaise, relayé à la fin 1927 par un autre scandale, celui de la statue La Délivrance, qui marque la fin de l’Union sacrée. Ces deux scandales sont surtout révélateurs de la violence des rapports sociaux, comme le souligne Le Travailleur de l’Ouest. Ils mettent aussi en jeu l’image et le statut de la femme dans les années 1920 : la femme, surtout dans les milieux favorisés, progressivement se libère, au niveau vestimentaire, mode des cheveux courts (le roman de Victor Margueritte, La garçonne, paraît en 1922), ce qui n’est pas sans provoquer des réactions.

Les témoignages rétrospectifs sur la Close sont ceux d’auteurs proches du surréalisme dans les années 1930. Louis Poirier (le futur Julien Gracq), interne en Première au lycée Clemenceau en 1927, l’évoque dans son texte de 1947 Lautréamont toujours. Le scandale fournit la matière de deux romans de Julien Moreau écrits en 1929 dont l’un, Minuit… Place Graslin, est réédité en 2012.

Jean-Louis Bodinier

Extrait du Dictionnaire de Nantes

2018

(droits d'auteur réservés)

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Jean-Louis Bodinier

Vous aimerez aussi

Ancien domaine de Grillaud

Architecture et urbanismeAu cours des siècles, le domaine de Grillaud fut la propriété de familles issues de la noblesse bretonne, puis de la bourgeoisie nantaise. Au 19e siècle, le terrain est morcelé pour...

Contributeur(s) :Philippe Bouglé

Date de publication : 05/01/2022

3737

Paroisse Saint-Georges

Architecture et urbanismeChapelle Saint-Georges, Saint-Georges des Batignolles, Saint-Georges de la Beaujoire… En 1921, l’évêché fait de ce secteur de Nantes une paroisse.

Contributeur(s) :Louis Le Bail

Date de publication : 22/11/2020

4251

Escaliers

Architecture et urbanismeSur la rive droite de la Loire et de l’Erdre, une série d’escaliers mettant en relation ville haute et ville basse dessine, sous la plume d’écrivains saisis par le vertige des bas-fonds,...

Contributeur(s) :André Péron

Date de publication : 22/02/2019

3394