Patronages

Catholique à l’origine, le patronage a pour objectif de préserver et d’éduquer la jeunesse : cette volonté de contrôle social explique la concurrence apparue dès le début du 20e siècle avec ces « patronages laïques » que sont, à leurs débuts au moins, les amicales laïques.

Éducation religieuse et sportive

Le plus ancien, Notre-Dame de Toutes Joies, fondé en 1844 dans la paroisse Saint-Similien par le missionnaire diocésain Eugène Peigné (1816-1903), propose aux enfants des milieux populaires le jeudi, et aux jeunes apprentis le dimanche ou les jours chômés, un lieu de formation religieuse et d’activités de détente afin de les protéger des dangers de la rue. Ce premier patronage, interparoissial, connaît vite le succès, malgré un règlement assez contraignant : il encadre 489 sociétaires dès 1844. À partir de 1870 naissent des patronages paroissiaux, à Sainte-Madeleine en 1873, à Saint-Pierre en 1881, à Sainte-Anne en 1903, à Saint-Félix en 1907, une quinzaine en tout. Certains de ces patronages sont en lien avec les Cercles catholiques d’ouvriers et le nouveau mouvement de l’Action catholique de la jeunesse française. À côté des exercices religieux, les activités se diversifient : théâtre, musique (fanfares), gymnastique, etc. Des sections sportives s’affilient à la Fédération gymnique et sportive des patronages de France à partir de 1898 pour le football, le volley-ball, le handball…: la Mellinet (Notre-Dame de Bon Port), l’Hermine (Sainte-Anne), la Laetitia (Toutes Joies), la Similienne… Pour les jeunes gens, des cercles d’étude abordent aussi des sujets d’actualité, notamment les questions sociales.

Piscine, football et colonies de vacances

Après la pause de la Première Guerre mondiale due au départ pour l’armée des jeunes vicaires chargés de l’encadrement, la renaissance est rapide avec désormais la participation, pour l’animation, de séminaristes ou de grands élèves des collèges catholiques. Les effectifs des sections sportives croissent régulièrement : 450 adhérents pour l’Hermine vers 1930, 301 pour la Mellinet, 250 pour la Similienne. À Saint-Maurice (Saint- Félix), le vicaire Émile Tinier (1891-1978) construit même une des premières piscines de Nantes. Et la Saint-Pierre joue un rôle décisif dans la création en 1943 du Football Club de Nantes.

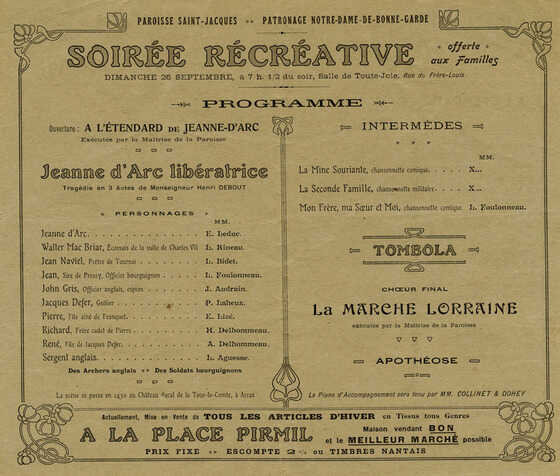

Patronage Notre-Dame de-Bonne-Garde, soirée récréative

Date du document : Vers 1930

La grande nouveauté est celle des séances de cinéma, muet avant 1930 puis parlant, rue des Carmélites pour la Saint-Pierre, ou à Saint- Maurice. Apparaissent également des patronages de vacances regroupant plusieurs paroisses (Union cardinal Richard, 1932) autour de Nantes d’abord, puis avec la création de véritables colonies au bord de la mer (Piriac, Le Croisic, Saint-Brévin). Pour concurrencer les colonies laïques, Émile Tinier avait fondé dès 1921 l’Association catholique des colonies de vacances qui en 1937 encadre près de 1 000 garçons. Les patronages sont également des pépinières pour le recrutement de militants à la Joc naissante.

Patronage Saint-Pierre, colonie de vacances

Date du document : 1913

Le déclin des « patros »

En 1949, quatre grands centres, Saint-Clair, Saint-Clément, Saint-Similien et Saint-Maurice regroupent la plupart des « patros », et les colonies de vacances, 78 en 1954 pour 6 658 garçons et filles, élargissent leur horizon avec leur implantation en Savoie ou dans les Pyrénées. Mais dès cette époque on constate une certaine professionnalisation du sport au détriment des autres activités. Des critiques s’élèvent au sein même du clergé, en particulier de la part des aumôniers d’action catholique en milieu ouvrier, qui remettent en cause la finalité des patronages, et la raréfaction des vocations sacerdotales amène à faire d’autres choix que celui du « foot catholique ». Les « foyers clubs » culturels lancés dans les années 1960 ne résistent guère au fléchissement de la pratique religieuse.

Marcel Launay

Extrait du Dictionnaire de Nantes

2018

(droits d'auteur réservés)

En savoir plus

Bibliographie

Bernard Yveline, « Les patronages catholiques de garçons dans le diocèse de Nantes, de leur fondation à la Grande Guerre (1844-1918) », dans Joly, Bertrand, Weber, Jacques (dir.), Églises de l’Ouest, Églises d’ailleurs : mélanges offerts à Marcel Launay, Les Indes savantes, Paris, 2009, p. 243-252

Duret, Jean, L'Hermine de Nantes 1891-1991, Nantes, 1991

La Mellinet 1902-2002, le livre du centenaire, La Mellinet, Nantes, 2002

« Le sport à Nantes et en Loire-Atlantique, naguère, hier et aujourd’hui », Annales de Nantes et du Pays nantais, n°236, 1990

Padioleau Hervé, Nantes, cité sportive : des origines à 1918, CMD, Montreuil-Bellay, 1998

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Marcel Launay

Vous aimerez aussi

Église Notre-Dame de Bon Port

Architecture et urbanismeNotre-Dame de Bon-Port est la troisième église érigée dans le quartier du Sanitat, nommé d’après un hospice aujourd’hui disparu. Son dôme paré de zinc et coiffé d’un archange doré figure...

Contributeur(s) :Noémie Boulay

Date de publication : 10/03/2021

9756

24 août-8 septembre 1785 : séjour d'Anna Francesca Cradock à Nantes

Événement historiqueLa mode des voyages, ou encore appelé « le grand tour », se développe dans l’aristocratie anglaise au 18e siècle. Elle est surtout en vogue chez les jeunes hommes. Ce voyage à travers...

Contributeur(s) :Marion Le Gal

Date de publication : 24/07/2025

538

Ancien pont des Petits-Murs

Architecture et urbanismeSi le pont des Petits-Murs était toujours en élévation, il relierait l’actuelle place des Petits-Murs à la rue Beaurepaire. Cet édifice doit son nom au fait qu’il était une partie de...

Contributeur(s) :Antoine Pouponneau

Date de publication : 20/02/2023

1414