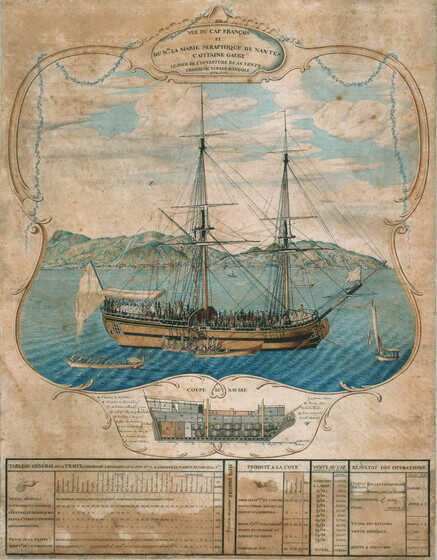

Marie-Séraphique

La Marie-Séraphique, navire de traite atlantique nantais, s’affiche comme un objet d’histoire insolite, non par son parcours, commun à celui des autres bâtiments de traite nantais de la seconde moitié du 18e siècle, mais par le fait que ses campagnes vers les côtes d’Afrique puis vers Saint-Domingue ont fait l’objet d’une série de représentations.

C’est bien par cette singularité iconographique que nous retenons désormais le nom de ce navire que rien ne prédisposait à être dépeint – ni ses différents acteurs, du financier au simple marin, ni ses voyages quadrangulaires, conformes à la pratique nantaise et sans relief particulier, sans fortunes de mer, ni révoltes.

Jour de l'ouverture de la vente de La Marie-Séraphique et du troisième voyage d'Angole

Date du document : 1772-1773

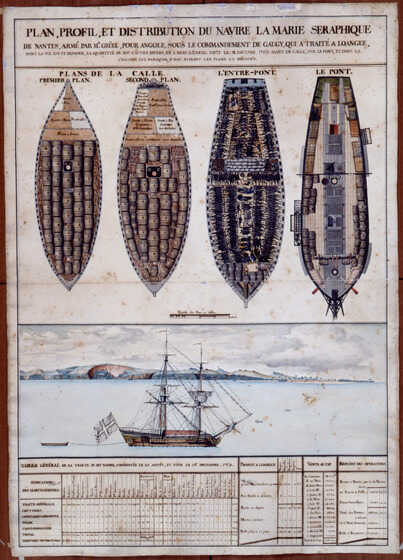

Sont donc conservées aujourd’hui plusieurs images de la Marie-Séraphique réalisées par deux hommes de l’équipage, le patron de chaloupe et le capitaine. Par contre, nous ignorons les raisons d’une telle réalisation, ces dessins venant illustrer de simples comptes de désarmement, archives d’une grande banalité dans la comptabilité de la traite atlantique. Est-ce la réussite comptable de l’opération que célèbre cette iconographie singulière ? Les campagnes de traite des êtres humains à succès sont nombreuses à l’époque, celle de la Marie-Séraphique n’a rien d’exceptionnel ! Un navire cher au cœur de l’armateur, Jacques-Barthélemy Gruel, portant le nom de son épouse, trop tôt disparue, Marie-Anne Séraphique ? La pratique est courante, de nombreux navires des ports de France portent le nom des proches des armateurs. La complaisance des dessinateurs, également actionnaires, à l’égard du principal financier, l’armateur ? Ce n’est pas le seul cas où les hommes d’équipage ont des intérêts dans l’armement d’un navire de traite atlantique. Aucune de ces thèses ne nous éclaire donc réellement sur la nature de cette commande insolite.

Plat à barbe de La Marie-Séraphique en faïence

Date du document : 18e siècle

La Marie-Séraphique arme quatre fois pour un long voyage négrier, de 1769 à 1775, partant de Nantes, puis déportant d’Afrique aux Antilles 1344 esclaves noirs, échangés ensuite à Saint-Domingue contre du sucre produit dans les plantations coloniales, qui sera finalement vendu à profit au retour du navire en France. Le volume du négoce, hommes contre sucre, est tel, et l’économie coloniale est si subtile et précaire, qu’il faut plusieurs dizaines de navires en droiture chargés de sucre et plus de dix années de paiement pour clôturer définitivement la vente des captifs noirs. Par la réussite de ses diverses opérations, l’armateur s’enrichit à Nantes avant d’investir dans une plantation à sucre de Saint-Domingue. Quelques années plus tard, la révolution haïtienne balaie une partie de cette fortune.

Plan, profil et distribution du navire La Marie-Séraphique

Date du document : 1769

Aujourd’hui demeurent ces dessins uniques donnant à la Marie-Séraphique un statut particulier, presque iconique, dans l’historiographie de la traite atlantique. Ils donnent à voir au public des images rares sur une douloureuse histoire dont la principale caractéristique a été, en son temps, de ne pas en produire, non pas au nom d’une morale, mais bien simplement parce qu’à l’époque c’était un commerce comme un autre, encouragé par l’État, légitimé par l’Église.

Bertrand Guillet

Extrait du Dictionnaire de Nantes

2018

(droits d’auteur réservés)

En savoir plus

Bibliographie

Guillet Bertrand, La Marie-Séraphique navire négrier, MeMo, 2009

Viaud Charles, « Le senau La Marie-Séraphique, négrier nantais », Cahiers des Salorges, n°4, [ca. 1961], p. 4

Viaud Charles, « Une maquette du Musée des Salorges : le brick négrier Marie-Séraphique », Cahiers des Salorges, n°7, [s.d.], p. 3

Webographie

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Bertrand Guillet

Vous aimerez aussi

Lisa Bresner, écrivaine décédée prématurément à Nantes à l’âge de 35 ans, laisse une œuvre d’une grande richesse qui reste encore à découvrir ou redécouvrir.

Contributeur(s) :Damien Robin

Date de publication : 21/05/2024

1580

Figure majeure de la 5e République, l’ancien Garde des Sceaux Robert Badinter a vécu la « drôle de guerre » à Nantes. Une année dont les souvenirs restent très présents dans sa mémoire.

Contributeur(s) :Cécile Gommelet

Date de publication : 16/11/2021

7848

Symbole de la puissance économique de la ville et de ses marchands, élément fondateur de la naissance de la place de la Petite Hollande et la transformation des quais du Port-au-Vin,...

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 02/02/2021

7089