Île Feydeau du 19e siècle à nos jours

Marqueur des transformations de la ville au 18e siècle, l’île Feydeau devient au 20e siècle un quartier vieillissant privé de son fleuve suite aux comblements de la Loire. Dans les années 1980, la reconnaissance de la valeur patrimoniale de ce secteur engage sa sauvegarde et sa réhabilitation.

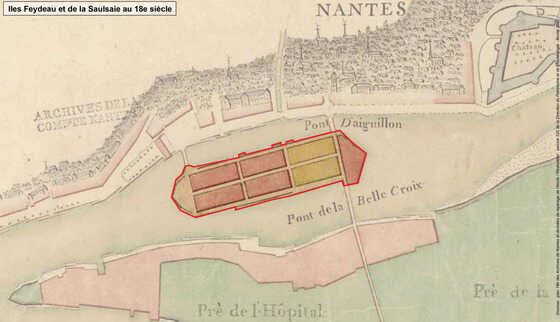

Carte Iles Feydeau et de la Saulzaie au 18e siècle

Date du document : 02/2021

De la ville rivulaire à la ville fluviale

Dès que les immeubles sont mis en construction, le nouveau quartier de l’île Feydeau commence à modifier la perception de la ville. Nantes, jusque-là cantonnée à la rive droite du fleuve et liée à la rive gauche par une ligne de ponts émaillée de faubourg et hameaux, devient une ville fluviale avec un quartier flottant sur une île artificielle.

Avec la création de l’île Feydeau, la ville semble avoir trouvé un moyen de dompter l’eau et de s’agrandir. Peut-être consciente de cette recomposition urbaine, la paroisse Sainte-Croix s’interroge sur la pertinence de laisser ce quartier aisé à sa voisine, la paroisse Saint-Nicolas, dont dépendent toutes les îles de Loire.

En outre, dès le devis originel, les actionnaires de Feydeau prévoient de construire un pont désenclavant l’île vers le Port-au-Vin et la Bourse. Ce nouveau pont en pierre, achevé en 1737, débouche sur la proue occidentale de l’île, mise en valeur par des façades prestigieuses. Ce pont de la Bourse rend tangible la possibilité d’une seconde ligne de ponts qui traverserait la Loire. Par sa présence, l’île Feydeau démontre que la construction en Loire, si compliquée soit-elle, peut-être une véritable réussite urbaine.

Vue du pont de la Bourse à Nantes

Date du document :

Une nouvelle île participant à l’embellissement de Nantes

Sur une nature domestiquée, l’île Feydeau offre également à la ville un nouveau visage, plus ordonné, plus régulier, en accord avec les idées du 18e siècle. Elle fait écho au nouveau quai de la Fosse qui se construit et se dote également d’un front urbain. Ces constructions transforment l’image que la ville donne à ceux qui viennent par le fleuve, soit en bateau soit en empruntant les ponts.

La proue occidentale de l’île Feydeau marque particulièrement l’urbanisme nantais. Elle est cédée par le conseil du roi aux habitants de l’île en 1751 afin d’y faire une place publique qui servirait le bien-être des habitants et la décoration de la ville. Cette place fluviale est entourée par les façades en tuffeau de Feydeau, de la place de la Bourse et du quai de l’île Gloriette qui se répondent pour former un espace cohérent au centre de la ville qui se réinvente.

Vue de l’ouest de l’île Feydeau depuis la Loire

Date du document :

Bientôt nommée place de la Petite-Hollande, elle devient un haut lieu de la promenade où les Nantais profitent d’un des plus beaux points de vue sur le port et le fleuve, et une nouvelle entrée fluviale dans la ville.

Une île menacée par les eaux de la Loire

Image idéale de la ville, l’île Feydeau est moins accueillante qu’il n’y paraît pour ses habitants. En effet, si ses quais la mette hors d’atteinte des eaux ordinaires, elle est régulièrement inondée lors des crues plus importantes. Au cours du 19e siècle, les habitants demandent plusieurs fois à la Ville de rehausser le niveau des quais, quitte à enterrer progressivement les rez-de-chaussée des immeubles sur quai. Si les immeubles de la rue Kervégan semblent un peu moins touchés par les eaux, leur situation n’est guère plus enviable. Dès 1780, un observateur rapportait que « cette rue est triste et peu fréquentée ; on la croirait inhabitée parce que tous les rez-de-chaussée sont des magasins fermés, et qu’en outre les maisons de cette rue de chaque côté ayant leurs façades opposées sur les quays, ces façades sont regardées comme étant le devant des maisons ».

Vue du quai de la Fosse depuis la place de la Petite-Hollande

Date du document : vers 1840

Au début du 19e siècle, les familles des bâtisseurs des immeubles de l’île Feydeau, dont certaines avaient fait fortune grâce au commerce de la traite atlantique, ont presque toutes déserté l’île. Les nouveaux propriétaires refusent de se charger des travaux de réparation à effectuer sur les quais et cales du quartier, malgré les engagements à perpétuité pris par les premiers sociétaires de l’île. Pourtant les travaux deviennent de plus en plus urgents : en 1807, le quai Turenne commence à s’effondrer car le remblai s’affaisse et s’échappe par les joints de maçonnerie du mur.

À cela s’ajoute les dégâts causés par des crues régulières qui endommagent les magasins, sapent les habitations et empêchent les habitants de circuler correctement un tiers de l’année. Dès le deuxième tiers du 19e siècle, les quais sont donc rehaussés pour surélever l’île. Les travaux successifs ont pour conséquences d’enfouir progressivement les rez-de-chaussée des immeubles du 18e siècle, tandis que les bâtiments construits plus tardivement – souvent placés rue Kervégan – possèdent des rez-de-chaussée surélevés, accessibles au moyen de quelques marches.

L’île Feydeau, nouveau centre-ville nourricier

À cette époque, l’île Feydeau reçoit des équipements publics qui ancrent son importance au cœur de la vie nantaise. Élevés sur les deux éperons de l’île, ces édifices participent au glissement progressif du centre-ville vers le fleuve : l’île Feydeau devient le centre nourricier de la ville.

Dès 1783, à l’est, l’architecte de la ville Mathurin Crucy propose de construire une halle au poisson en remplacement de la criée médiévale. Un premier édifice en bois est mis en place en 1803, puis remplacé par un édifice en pierre bâti selon les plans de l’architecte de la ville Henri-Théodore Driollet en 1851.

Poissonnerie de l’île Feydeau

Date du document : 19e siècle

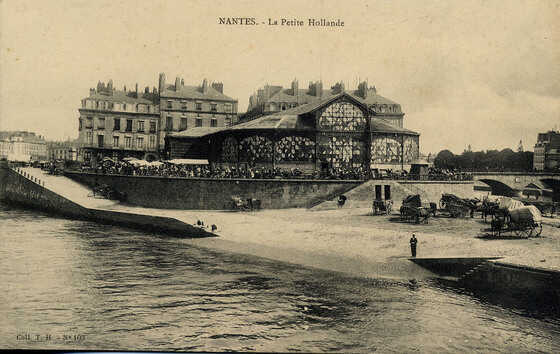

En 1869, un marché couvert est édifié sur la proue occidentale en remplacement des bains publics érigés en 1802. Jusqu’en 1932, sa présence transforme la place de la Petite-Hollande en centre nourricier de la ville.

Marché couvert de la Petite-Hollande de l’île Feydeau

Date du document : début 20e siècle

Les comblements et la disparition de la Loire

En 1924, l’effondrement des quais à l’extrémité de l’île Feydeau sonne le glas du port fluvial : la Loire est déstabilisée à la suite des travaux de dragage effectués dans le bras de Pirmil et ses bras nord s’assèchent. En 1926, l’État décide de combler les bras de la Bourse et de l’Hôpital afin d’éviter de nouveaux effondrements. En 1933, Feydeau n’est plus une île, des millions de mètres cubes de sable ont englouti les vestiges des ponts démontés. Elle perd également son marché, déplacé au Champ-de-Mars en 1932, et sa poissonnerie en 1940.

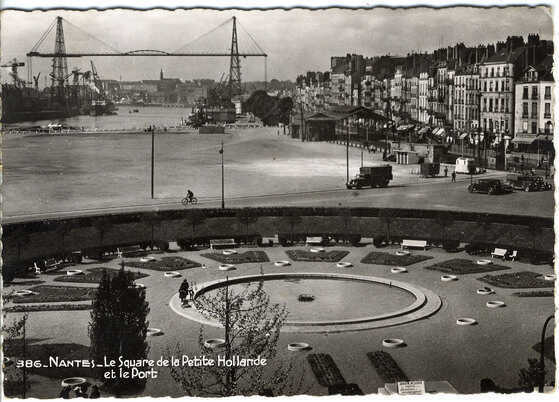

Marché couvert de la Petite-Hollande pendant les comblement du bras de la Bourse

Date du document : après 1933

Pour panser les plaies de la ville, Étienne Coutan aménage en urgence le square Daviais afin d’offrir aux enfants une nouvelle aire de jeu aquatique. Autour du square, les terrains restent vierges, sans aucun projet urbain pour réinventer un centre-ville qui avait quitté la rive depuis presque deux siècles.

Square de la Petite-Hollande

Date du document : 20e siècle

De manière inattendue, les travaux ont fait de l’île Feydeau un obstacle presque insurmontable. En effet, les comblements n’ont pas créé un espace plat et unifié : l’île de la Madeleine est bien plus élevée que le nouveau quartier Feydeau. En 1941, l’architecte Charles Friesé trouve une solution pour raccorder Feydeau à la chaussée de la Madeleine via l’agrandissement de la rue de Clisson proposé par le nouveau plan d’urbanisme de Michel Roux-Spitz. Cette liaison ne sera mise en œuvre qu’au moment de la Reconstruction. En 1958, un jardin public est mis en place sur le quai Turenne.

À la fin de la Reconstruction, le quartier Feydeau est devenu un espace de liaison entre la vieille ville et le nouveau Centre hospitalier universitaire (CHU). Les années 1960-1970 libèrent le centre-ville pour la voiture. Les espaces verts du quai Turenne disparaissent au profit d’une rue automobile.

Feydeau, un patrimoine à protéger

Quartier populaire, Feydeau décrépit pendant la première moitié du 20e siècle mais reste pittoresque. Les comblements le rendent anonyme : un quartier ancien en mauvais état placé au mauvais endroit dans une ville qui se modernise.

Après la Reconstruction, la Ville de Nantes commence à prendre conscience de l’intérêt de son patrimoine. En 1966, elle réfléchit à la création d’un secteur sauvegardé incluant le quartier Feydeau. En 1967, la commission d’embellissement de Nantes lance des actions de sensibilisation pour susciter un regain d’intérêt pour le secteur.

Mais c’est durant la décennie 1980 que l’intérêt pour l’ancienne île se ravive. En 1982, la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) lance une extension des protections au titre des monuments historiques dans le secteur : six édifices sont classés Monument Historique ou inscrits à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques entre 1984 et 1986. En 1983, le secteur sauvegardé est adopté.

En 1986, la Ville de Nantes met en place l’association Nantes Renaissance pour l’aider à sauvegarder son patrimoine bâti. La même année, la DRAC engage des études pour la restauration des immeubles 13 allée Turenne, de la Cour Ovale et du Temple du Goût.

Les travaux engagés à Feydeau depuis les années 1990

En 1990, à l’occasion de la réalisation de la deuxième ligne de tramway, la municipalité invite dix équipes de concepteurs à plancher sur les espaces publics du centre- ville, traversés par les futures lignes de tramway au cœur du secteur sauvegardé. Si la valeur patrimoniale du bâti est reconnue, les quais, et en particulier le quai Turenne, restent des voies de circulation. La municipalité retient le projet développé par les architectes Italo Rota, Bruno Fortier et Thierry Bloch pour réaménager le cours des 50-Otages, puis l’île Feydeau. En 2000, les anciens quais pavés sont restitués et dédiés aux piétons et deux-roues. Ils sont mis à distance de la circulation automobile par des « douves vertes » d'une trentaine de mètres de large, constituées d'une simple pelouse, plantées de quelques arbres et arbustes ; évocation métaphorique du bras de l’Hôpital disparu.

Photographie aérienne de l'île Feydeau

Date du document : 29-05-2007

Une opération similaire est ensuite réalisée en 2012, sur le côté nord-est de l'île, dans le cadre de l'aménagement d'une partie du cours Franklin-Roosevelt, entraînant également la piétonisation d'une section de l'allée Duguay-Trouin. Entre 2019 et 2023, le nord-ouest de Feydeau est entièrement piétonnisé dans le cadre de la création d’une esplanade allant de la place du Commerce aux croisements des lignes de tramway.

Si l’île Feydeau a disparu, son urbanisme particulier a survécu. Il est toujours composé de deux entités, le quartier orthogonal des négociants du 18e siècle et les vestiges du bourg médiéval de la Saulzaie avec un urbanisme tortueux, échelonné sur l’ancien talus du rocher originel. Dans ce quartier central, la chapelle de Bonsecours et la place de la Petite-Hollande sont des marqueurs topographiques des anciennes voies de communications entre l’île et la rive du fleuve tandis que les immeubles penchés, enterrés ou surélevés témoignent de la difficulté de construire et de vivre sur une île artificielle.

Direction du patrimoine et de l'archéologie, Ville de Nantes / Nantes Métropole ; Service du Patrimoine, Inventaire général, Région Pays de la Loire

Inventaire du patrimoine des Rives de Loire

2021 (mis à jour par Noémie Boulay en 2023)

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Julie Aycard

Vous aimerez aussi

Nantes Marine Tradition

Société et cultureNantes Marine Tradition est une association créée en 1983, qui a pour mission de faire revivre le passé maritime du quai de la Fosse à Nantes, pour le transformer en centre d’animation...

Contributeur(s) :Xavier Guillet

Date de publication : 20/05/2019

2337

Jean Philippot (1901 – 1995)

Personnalité nantaiseBrillant professeur agrégé d’histoire au lycée Clemenceau depuis 1932 – il le sera jusqu’en 1966 –, Jean Philippot, membre de la SFIO de 1933 à 1935, s’engage pendant la guerre dans...

Contributeur(s) :Jean Guiffan

Date de publication : 12/02/2020

2530

Stade Marcel-Saupin

Architecture et urbanismeConstruit en 1937, le stade Marcel-Saupin voit l’ascension du FC Nantes, au temps où le club constitue l’élite du football français.

Contributeur(s) :Léa Grieu , Aurélie Mathias , Jean-Paul Bertrand-Demanes ...

Date de publication : 28/08/2023

10219