Stade Marcel-Saupin

Construit en 1937, le stade Marcel-Saupin voit l’ascension du FC Nantes, au temps où le club constitue l’élite du football français.

La naissance d’un stade emblématique

Dans les années 1930, la Ville souhaite réaménager le Champ-de-Mars pour y construire de nouvelles halles. Pour réaliser ce projet, le premier Parc des Sports de la ville, édifié en 1911 dans le quartier, est détruit. La ville ne dispose plus d’équipement sportif pouvant accueillir d’importantes rencontres.

La municipalité décide alors de la construction d’un stade dans le quartier voisin de Malakoff, sur un terrain gagné depuis peu sur le fleuve grâce aux travaux de comblement de la Loire et de l’Erdre. Le projet est confié à l’architecte Camille Robida (1880-1938) qui travaille à Nantes depuis 1919. Il est notamment l’architecte du monument aux mort de Nantes de la guerre de 1914-1918, à l’extrémité nord du cours Saint-André.

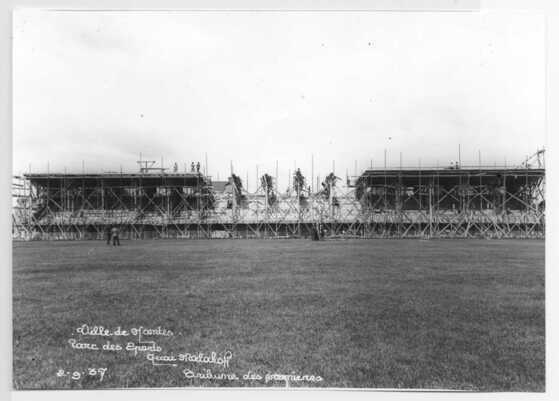

Les travaux se déroulent durant l’année 1937. Le parc municipal des sports de Malakoff, selon son nom de l’époque, est construit par l’entrepreneur Jean Le Guillou, un ami de Marcel Saupin. Il a également participé à la création du Football Club de Nantes (FCN) et s’est notamment enrichi en travaillant pour les Allemands sous l’Occupation.

Construction du stade Marcel Saupin, anciennement appelé stade Malakoff

Date du document : 02/09/1937

En janvier 1937, le projet est confirmé et les premiers budgets municipaux sont alloués. Les clubs sportifs prévoient d’y disputer des matchs pour leur prochaine saison sportive, à l’automne. La Ville doit refuser l’accès à certains clubs alors que la construction du stade n’est pas terminée par manque de disponibilité.

Le stade est inauguré le 3 octobre 1937. Le Stade Nantais Université Club (SNUC), le plus grand club de rugby nantais, l’inaugure lors de sa première participation au challenge Yves-du-Manoir, en affrontant le Racing Club de France.

Dans un premier temps, le stade de Malakoff est essentiellement utilisé par des clubs de rugby. D’anciens joueurs se souviennent de la façon dont le ballon avait la fâcheuse habitude de se loger sur le toit des tribunes, où un vieil homme habitué surnommé la Bouillotte se tenait prêt à renvoyer la balle d’un féroce coup de pied. Il arrive également au ballon de plonger dans l’Erdre. Les jours de matchs, deux pêcheurs se tiennent là, sur un petit bateau à fond plat pour récupérer la balle.

Match entre le SNUC et Cardiff RFC au stade Malakoff le 2 janvier 1950 – Victoire de Cardiff 20 à 3.

Date du document : 1950

L’ascension du FC Nantes

Dès sa création le 21 avril 1943, le FC Nantes demande de pouvoir jouer au stade Malakoff. La Ville accepte, mais le projet est retardé suite aux événements liés à la guerre. Son terrain est endommagé par les bombardements de septembre 1943. Sa reconstruction est rapide puisque dès 1945 le FC Nantes s’y installe.

Durant toute cette période, les succès du club de football poussent la Ville à agrandir et améliorer l’équipement. L’éclairage de la pelouse est installée en 1957 : le club peut désormais jouer de nuit. La presse locale parle d’un « spectacle digne d’une production cinématographique » !

Vue du Stade Marcel Saupin

Date du document :

Les tribunes sont reconstruites et agrandies pour accueillir le public toujours plus nombreux. Sa capacité d’accueil passe d’un peu plus de 10 000 spectateurs au début des années 1950 à 20 000 à la fin de cette décennie puis à près de 30 000 dans les années 1960 ! Finalement, les tribunes nord et sud sont agrandies. De nouvelles, en virage, sont installées à l’ouest. À la fin des années 1960, à l’est, des tribunes plus simples, surnommées les « populaires » car proposant des places moins onéreuses, sont construites.

Construction des tribunes du stade Marcel Saupin côté Ouest

Date du document : 08/10/1954

En 1964, le stade Malakoff prend le nom de Marcel-Saupin, en l’honneur du fondateur du club du FC Nantes et de son ancien président. Le stade voit se dérouler les glorieuses années du club. Du 22 octobre 1964 au 11 novembre 1967, le stade est qualifié de « citadelle imprenable » : les Nantais étant invincibles à domicile !

Rencontre du Football-Club de Nantes et de l'équipe de Toulouse

Date du document : 1960-1970

Bien qu’il assiste à la fulgurante ascension du club, le stade Marcel-Saupin reste un stade de quartier. Les buvettes du stade, à l’origine tournées vers le quai Malakoff, animent la rue et l’embaument de l’odeur des saucisses et des frites ! Les anciens joueurs du FC Nantes se rappellent de la grande proximité avec le public que le stade permettait, ce qui constitue certainement sa plus grande différence avec le stade de la Beaujoire.

Le déménagement pour la Beaujoire

En 1982, la municipalité souhaite la construction d’un important équipement sportif, afin d’accueillir la Coupe d’Europe de football de 1984. Le président du FC Nantes de l’époque soutient le projet, espérant équiper son club d’une enceinte plus adaptée au sport professionnel de haut niveau. Les sportifs et les supporters nourrissent quelques craintes à l’idée de laisser derrière eux le stade Marcel-Saupin, théâtre de tant de victoires. Les travaux de la Beaujoire commencent en 1982. Le 28 avril 1984, le FC Nantes fait ses adieux à Marcel-Saupin, lors d’un match contre Saint-Étienne, que Nantes remporte 1 à 0.

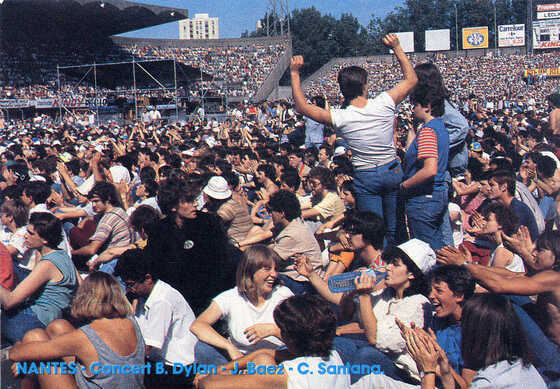

Le stade Marcel-Saupin n’est pas inutilisé pour autant et le 30 juin 1984, il accueille un ultime événement d’ampleur : près de 30 000 personnes viennent assister au concert de Carlos Santana, Bob Dylan et Joan Baez à l’occasion de leurs tournées européennes.

Spectateurs devant le concert de Bob Dylan, Joan Baez et Carlos Santana en 1984 à l’occasion de leurs tournées européennes.

Date du document : 1984

La réhabilitation du site

Depuis, le stade Marcel-Saupin est de moins en moins utilisé et la question de son utilisation, voire de sa destruction se pose. La Ville affiche malgré tout une forte volonté de conserver l’équipement, tout en réhabilitant le site.

Un concours d’architecte est ouvert en 2005, avec pour objectif de détruire trois des tribunes du stade et de lui donner une nouvelle vie. Le projet retenu est celui des architectes Jacques Ferrier, Philippe Gazeau et Louis Paillard. Ils proposent la construction de deux nouveaux édifices, au sud et à l’ouest du stade. Ces deux « supers bâtiments », selon leur terme, encadrent l’îlot formé par le stade et lui insufflent un vent de modernité. Au sud, un édifice écran joue avec les échelles et les volumes. À l’est, l’immeuble semble suspendu sur un important parking, situé en partie basse. Les deux bâtiments se parent de couleurs vives en façades : orange, rouge et bleu.

Ces édifices accueillent de nombreux équipements : l’Institut des Études Avancées, la Maison des Sciences de l’Homme, des bureaux, des logements, un hôtel et un grand parking.

La construction de ces édifices a également changé les usages du stade. Par leur ombre, ils privent en effet la pelouse de la luminosité nécessaire en hiver. Le stade s’est ainsi doté d’une rampe de luminothérapie afin de pallier à ce manque.

En 2020, l’ancienne pelouse est remplacée par une forme hybride : des fibres synthétiques viennent renforcer le gazon naturel. Le terrain résiste ainsi mieux aux intempéries et aux chocs et peut accueillir plus de matchs et d’entraînements.

Depuis le déménagement de l’équipe professionnelle du FC Nantes à la Beaujoire en 1984, le stade Marcel-Saupin accueille les équipes juniors, féminines et de réserve du club.

Léa Grieu

Direction du patrimoine et de l’archéologie, Ville de Nantes/Nantes Métropole

2023

En bref...

Localisation : Malakoff (quai), NANTES

Date de construction : 1937

Auteur de l'oeuvre : Robida, Camille (architecte), Le Guillou, Jean (entreprise de BTP) ; Ferrier, Jacques (architecte), Gazeau, Philippe (architecte), Paillard, Louis (architecte), Quadra Architectes (cabinet d'architecture)

Typologie : architecture de culture recherche sport ou loisir

En savoir plus

Bibliographie

Archives municipales de Nantes, Vieux-Malakoff, un quartier, des mémoires, Ville de Nantes, Nantes, 2002

Ardenne Paul, « Nantes 2005-2009 : requalification du site Marcel Saupin », dans Cityrama : FGP(u), Archibooks + Sautereau, Paris, 2008, p. 312-365

Gravelaine Frédérique de, « Saupin, à la confluence », dans Le retour en ville : Nantes, Malakoff-Pré Gauchet, D. Carré, Paris, 2014, p. 146-149

« La première vie de Marcel-Saupin : époque 1 : 1937-1945 », Jaunes de Coeur, n°31, octobre-novembre 2006, p. 32-35

« Et Malakoff... devint Saupin : époque 2 : 1946-1965 », Jaunes de Coeur, n°32, novembre-décembre 2006, p. 32-35

Pages liées

Dossier : les équipements sportifs nantais

Stade de la Beaujoire - Louis-Fonteneau

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Léa Grieu

Anecdote :

Léa Grieu, Aurélie Mathias

Témoignage :

Jean-Paul Bertrand-Demanes, Gilles Rampillon

Vous aimerez aussi

Association Histoire des hôpitaux et du patrimoine de la santé de Nantes

Société et cultureEn 2003, l'Association pour le patrimoine de la santé de Nantes a vu le jour, puis a fusionné avec l'Association d'histoire des hôpitaux de Nantes pour devenir en 2008 l'Association...

Contributeur(s) :Valérie Joyaux

Date de publication : 07/10/2019

1914

Lycée de la Colinière

Architecture et urbanismeLe lycée de la Colinière a été construit en 1961 afin de décharger les lycées du centre-ville. Le site de la Colinière fut auparavant la propriété du collège royal de Nantes, utilisée...

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 10/06/2022

3100

Louis-Ferdinand Céline et Nantes

Société et cultureCe qui lie l’auteur Louis-Ferdinand Céline et la Bretagne est son ascendance du côté paternelle, son grand-père étant né à Vannes en 1835, et ses études de médecine à Rennes après la...

Contributeur(s) :Kevin Morice

Date de publication : 17/12/2024

976