Août-octobre 1955 : grève à Nantes

De février à octobre 1955, les ouvriers de Saint-Nazaire et Nantes se mobilisent pour obtenir une hausse des salaires et de meilleures conditions de travail. Plusieurs mois de grèves et manifestations brutalement réprimées sont nécessaires pour qu’ils obtiennent gain de cause.

Le conflit de 1955 occupe une place à part dans l’histoire sociale de la Loire-Atlantique par sa durée et sa dureté.

Durée : il s’écoule sur huit mois, de l’émergence des premiers comités d’action des soudeurs nazairiens en février 1955 à la conclusion d’un accord entre patronat et syndicats à Nantes en octobre.

Dureté. À Saint-Nazaire, on se bat autour des chantiers le 23 juin et on dresse des barricades le 1er août. À Nantes, après le saccage du siège du syndicat patronal, les ouvriers en colère utilisent des pavés et des boulons, des engins explosifs, et attaquent la prison. Les rapports de police évoquent des coups de feu, des actes de sabotage ou encore le dépôt d’une bombe artisanale dans l’enceinte des chantiers Bretagne-Loire. Un vieux leader de la CGT nationale, Gaston Monmousseau, appelle même les travailleurs à boycotter les magasins qui ne soutiendraient pas les grévistes. Enfin, il est impossible d’oublier le meurtre d’un jeune ouvrier du bâtiment, Jean Rigollet, par les forces de l’ordre sur le cours des 50-Otages.

Plaque commémorative en souvenir de Jean Rigollet

Date du document :

Ce conflit en deux temps (à Saint-Nazaire, du printemps au mois d’août ; à Nantes, d’août à octobre) fut le réveil d’une classe ouvrière mise sous pression depuis une décennie, puisqu’au nom de la Reconstruction puis de la concurrence internationale, il lui fallait travailler plus de 50 heures par semaine et se serrer la ceinture. En 1950, il fut permis aux syndicats ouvriers et patronaux de se voir pour faire évoluer les conventions collectives. Malgré une grève de plusieurs semaines, les ouvriers n’obtinrent rien. La raison invoquée par le patronat ? Améliorer la condition ouvrière pénaliserait les entreprises françaises en rendant ses productions moins compétitives. Comme l’affirma jadis Casimir Perier lors de la révolte des canuts lyonnais (1831), « Il faut que les ouvriers sachent bien qu’il n’y a de remède à leurs maux que dans la patience et la résignation. »…

Cette grève pour un salaire décent est resté dans les mémoires car elle a confirmé que seule l’unité d’action était en capacité de faire plier patronat et gouvernement. Malgré leurs divergences profondes, aucune organisation (FO, CGT et CFTC) n’a osé jouer sa carte personnelle. Quant à la classe ouvrière locale, elle a montré de nouveau son caractère impétueux, « anarcho », en faisant fi, à l’occasion, des directives syndicales. Cette insubordination ouvrière inquiéta autant la presse nationale et l’État pour lesquels un syndicat doit être un outil d’encadrement des masses au service de la paix sociale que les directions syndicales locales, dont la légitimité reposait également sur leur capacité à « incarner » la classe ouvrière.

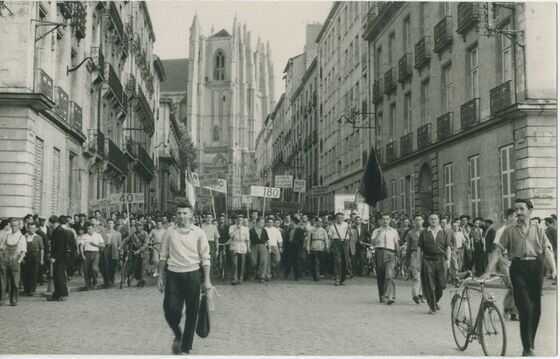

Grèves de 1955, manifestation devant la cathédrale

Date du document : 1955

Certains ont pu voir cette radicalité s’exprimer lors du referendum d’octobre, puisque ce n’est qu’à une courte majorité que les métallos ont accepté les propositions patronales. Ceci est à pondérer, car ceux qui se sont opposés à la reprise du travail étaient dans leur grande majorité des ouvriers de la Mécanique et non de la Navale. Ils l’ont fait parce que les augmentations de salaire que le patronat de la Mécanique (qui venait de claquer la porte du syndicat patronal de la métallurgie) proposait étaient inférieures à celles proposées par son homologue de la Navale, au motif que leur situation sociale était initialement meilleure que dans les chantiers. C’est cela qui les a poussés à voter non, plus qu’une volonté politique d’aller plus loin dans la « guerre de classes ».

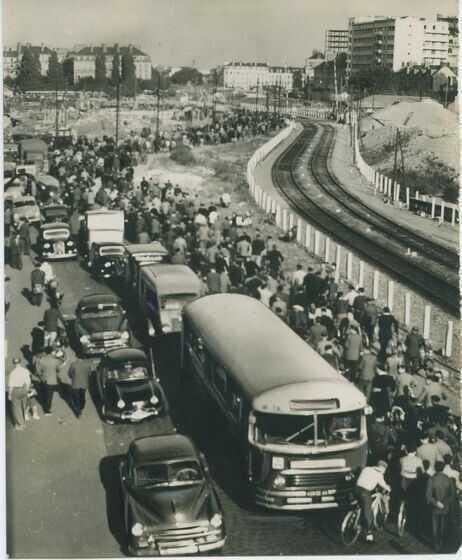

Vue aérienne d'une manifestation durant les grèves de 1955

Date du document : 1955

En conclusion, il peut être utile de relire (et de méditer !) ces mots issus d’un article du journal Le Populaire en date du 22 juin 1955 : « On croit un peu trop à la patience – que l’on qualifie parfois de passivité – de la classe ouvrière. Mais la patience a des 20 limites, et les limites atteintes, l’imprévisible peut arriver. (…) Les syndicats ont été incapables de contrôler le mouvement. Ce n’est pas de leur part un signe d’impuissance, mais une preuve supplémentaire de la profondeur du mécontentement, de la violence de la colère. »

Christophe Patillon

Centre d’histoire du travail

2025

Album « Août - octobre 1955 : grève à Nantes »

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Christophe Patillon

Vous aimerez aussi

Paul Ladmirault (1877-1944)

Personnalité nantaisePaul Ladmirault est un compositeur nantais prolifique, auteur d'opéras, ballets, musiques de cinéma et de théâtre, symphonies, mais aussi de musiques de chambre et de très nombreuses...

Contributeur(s) :Françoise Ladmirault

Date de publication : 13/12/2024

738

Faubourg de Pont-Rousseau

Architecture et urbanismeSur la rive occidentale de la Sèvre, Pont-Rousseau dépend de la paroisse de Rezé. Avant la Révolution, c’est un faubourg de type rural, éloigné de plus d’une centaine de mètres du pont...

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 29/03/2021

1696

Eugène Livet (1820-1913)

Personnalité nantaiseEugène Livet est une personnalité importante du monde éducatif et de la formation professionnelle. En 1846, cet Angevin fonde à Nantes un établissement qui forme les élèves aux métiers...

Contributeur(s) :Élèves du BTS électro-technique du lycée Eugène-Livet

Date de publication : 14/12/2023

1365