Italiens

La présence italienne à Nantes s’exprime à travers deux phénomènes très différents et sans rapport l’un avec l’autre : des Italiens très peu nombreux, voire isolés, mais remarqués pour leur compétence, du 14e au 19e siècle, puis une véritable immigration qui, de la fin du 19e siècle au milieu du 20e, marque nettement l’histoire nantaise.

Techniciens et passants isolés

Les Italiens de Nantes ont d’abord été des financiers, à l’exemple des « Lombards » mentionnés dès le 14e siècle et du banquier Maraboutin Corbinelli au 16e siècle. Ce sont, aussi, quelques éminentes familles : le noble Bernard Monti, arrivé en 1546, s’intègre très vite dans le milieu des gens de finance au point qu’au 17e siècle sa seigneurie de Rezé est érigée en comté ; Albert puis Charles de Gondi, gouverneurs de Nantes, dont le ralliement au duc de Mercoeur explique la présence de quelques Italiens éminents dans l’entourage du duc.

Leur influence n’est cependant pas plus grande que celle de purs techniciens, verriers (à l’exemple de Jean Ferro dès la fin du 16e siècle), ingénieurs (pour fortifier le Marchix), faïenciers, ou de Buonamici apparu comme capitaine du château, devenu trésorier d’Anne de Bretagne, à l’origine d’une véritable dynastie d’apothicaires qui francisent leur nom en Bonamy. Et il y aura après eux des artistes de passage, et des figures parfois éminentes, comme Machiavel en 1500 ou ce voyageur hélas anonyme qui nous laisse en 1609 la première réelle description de Nantes.

L'immigration italienne

Tout cela ne compterait guère si la grande émigration italienne de la fin du 19e siècle ne touchait également Nantes, d’abord avec des groupes bien organisés, souvent soudés par les liens familiaux et une origine commune. Il s’agit de musiciens et, surtout, de spécialistes du travail du plâtre (fabricants de statuettes et mouleurs) qui viennent presque tous de l’arrière-pays de Lucques, en Toscane : la petite ville de Bagni di Lucca et les villages environnants. Ces travailleurs, souvent dans la force de l’âge, font de Nantes une simple étape avant le retour au pays ou, pour quelques-uns, un départ pour l’Angleterre ou l’Amérique. Des cimentiers et, à partir de 1914, les premiers mosaïstes, étoffent une orientation très marquée vers les métiers du bâtiment, toujours perceptible lors de la principale vague migratoire, celle des années 1920.

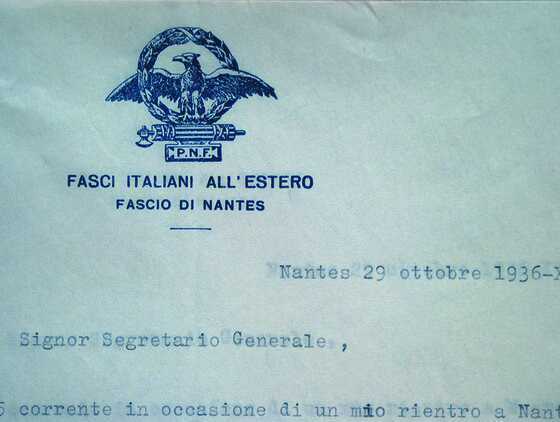

Papier à entête du parti fasciste de Nantes

Date du document : 29-10-1936

La présence italienne de l’entre-deux guerres est remarquable à bien des égards, et d’abord par le nombre des intéressés, 625 en 1936, pour les deux tiers des familles de travailleurs du bâtiment. L’intégration est alors déjà en cours : un cinquième de ces Italiens sont nés hors d’Italie, et presque la moitié des couples associent conjoints italien et français. Quelques-uns ont monté leur entreprise, à l’exemple des frères Cattoni, qui font vivre à eux seuls au moins 10% des Italiens et ont créé à Malakoff une véritable « petite Italie ». Quelques autres ont créé ou repris des magasins en centre-ville, d’autres encore travaillent aux Batignolles, mais les liens restent souvent serrés, à partir d’une commune origine rurale dans le Nord de l’Italie.

Ces Italiens comptent, aussi, parmi les plus politisés des Nantais venus d’ailleurs. Dès 1926, il existe un président de la colonie italienne des Batignolles, le fasciste Lino Zanni, tandis que les notables du centre-ville créent officiellement le fascio nantais, ce qui explique l’ouverture en 1928 d’un consulat qui est, clairement, une officine de propagande fasciste : les pressions et les méthodes brutales du premier consul, Plinio Marenesi, sont telles qu’elles justifient un rapport du préfet auministre de l’Intérieur en 1929. En jouant largement sur le concept d’italianité, de multiples organisations (Anciens combattants, Femmes, mouvements de jeunesse) et des initiatives très nombreuses (fêtes, loterie, arbres de Noël, camps d’été), le fascio nantais mobilise sans doute jusqu’à 60 ou 70 membres et réunit dans certaines manifestations jusqu’à 200 ou 300 ressortissants.

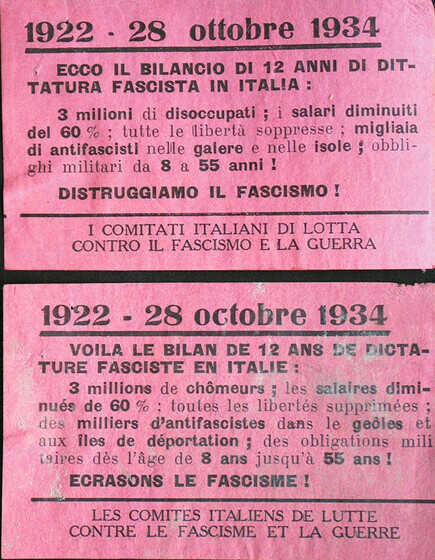

Papillon des opposants au parti fasciste nantais

Date du document : 28-10-1934

Mais l’essoufflement est manifeste dès la fin des années 1930, tandis que s’organisent les antifascistes, à l’origine notamment de la Ligue italienne des droits de l’homme, dont la section nantaise est présidée par Paolo Rossi : les militants les plus actifs, ouvriers du bâtiment pour la plupart, semblent peu nombreux, sauf dans le milieu des mosaïstes qui compte de nombreux communistes, mais suffisamment redoutables pour que le consulat les dénonce à plusieurs reprises à l’occupant allemand en 1941 et 1942.

Les disparitions survenues pendant la guerre, par déportation, exécution (Paolo Rossi en 1943 à Tübingen, par exemple), retour contraint en Italie, expliquent peut-être la facilité avec laquelle l’héritage résistant italien est capté en 1944-1945 par un Comité italien de libération nationale qui rassemble surtout des résistants de la vingt-cinquième heure… L’épuration, de même, reste limitée et modérée, à l’exemple de l’internement en 1945-1946 du dernier président du fascio, Marco Cattoni.

Très vite en effet, l’immigration italienne, moins forte que dans les années 1920, se banalise : s’il reste une quinzaine d’entreprises « italiennes » dans les années 1950, souvent petites, il n’y a plus de « petite Italie » depuis l’éclatement en 1947 de l’entreprise Cattoni, et les débuts de l’Union européenne en 1957 facilitent plus encore une intégration aujourd’hui à peu près totale.

L’oubli est tel qu’il faudra l’obstination de Jean Philippot, maire de Nantes à la Libération, pour que le nom d’un collège consacre, en 1980 seulement, la mémoire du plus emblématique résistant italien nantais, Libertaire Rutigliano, mort en déportation.

Alain Croix

Extrait du Dictionnaire de Nantes

2018

(droits d'auteur réservés)

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Alain Croix

Vous aimerez aussi

Odeurs

Société et cultureSi l’on excepte les émanations de pots d’échappement dans les embouteillages, Nantes est aujourd’hui une ville presque sans autre odeur que celles des magnolias, des mimosas, des glycines,...

Contributeur(s) :Alain Croix

Date de publication : 24/11/2021

1914

Ancienne manufacture royale de Corderie

Architecture et urbanismeAu temps de la marine à voile, la présence d’une corderie à Nantes est un enjeu capital pour le dynamisme de son port.

Contributeur(s) :Gildas Salaün

Date de publication : 30/06/2022

2156

Batignolles

Architecture et urbanisme« La Cathédrale », tel est le surnom donné par les ouvriers à l’atelier G, imposant bâtiment de 128 mètres de long et près de 20 mètres de hauteur. Imposant et lumineux grâce à de grandes...

Contributeur(s) :Christophe Patillon

Date de publication : 09/01/2020

13052