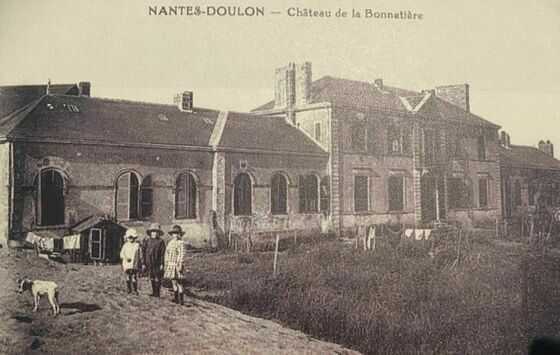

Bonnetière

La Bonnetière fut une gentilhommière, une école catholique, un sanatorium avant d’être absorbé par le dépôt du Grand Blottereau. Devenu vestiaire des cheminots, le bâtiment est bombardé en 1943.

Une maison noble en bordure du Seil

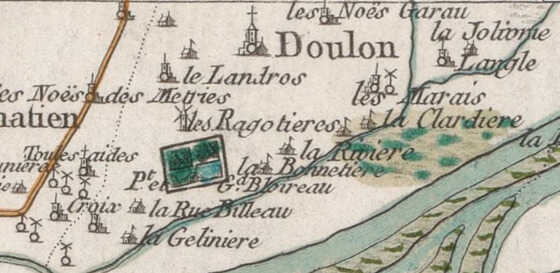

Avant d’être une gentilhommière, la Bonnetière est une tenue noble : des terres qui permettent à leur possesseur d’accéder au titre d’écuyer, le premier titre de noblesse dans la France médiévale. Elle dépend de l’arrière-fief ou vavasserie de la Barre, lui-même dépendant de la seigneurie de Chamballan. Cet ensemble fait partie d’un ruban de maisons nobles dépendant des grandes seigneuries doulonnaises installées le long de l’étier de Mauves dont la multitude a été saisie par le cartographe César-François Cassini au milieu du 18e siècle.

Domaine de la Bonnetière sur la carte de Cassini

Date du document : 1744

Au début du 17e siècle, la Bonnetière appartient à la famille Touzelin de la Barre. Il semble alors que ces terres bordant l’étier ne soient bâties que d’une ou deux fermes.

Cent cinquante ans plus tard, une « maison » ou manoir y a été bâtie, peut-être par Guillaume Douteau, propriétaire du lieu durant la première moitié du 18e siècle. Lorsque sa veuve vend la propriété à Guillaume Bontant, marchand de draps et de soie à Nantes, en 1748, celle-ci comprend outre la maison, deux fermes « avec leurs logements étables laiteries, une grange et un four en partie couvertes d’ardoises [ainsi qu’une] troisième ferme appellée la Rozais [située] à quelques distances de ladite maison ». Les terres se composent de labours, vignes, prés et jardins autour de la maison et des fermes.

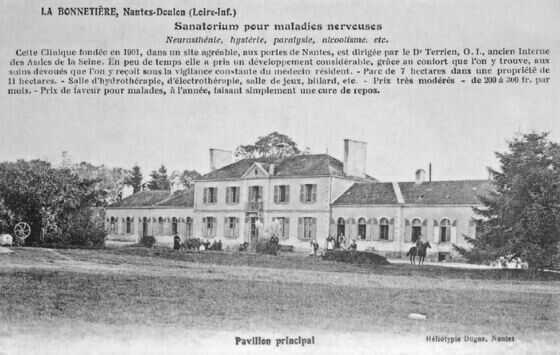

Pavillon principal de la Bonnetière

Date du document : sans date

En 1794, la Bonnetière est la propriété de la famille Taillefer qui la vend. L’annonce est ainsi libellée : « Maison d’agrément nommée la Bonnetière située sur les communs de la prairie de Mauve, sur le bord de l’étier portant bateau, en face de la Loire, et au-dessus du grand Blotterau, consistant en logements de maître, grand jardin en rapport et garni d’espaliers neufs, une terrasse, deux bois de futaie des deux côtés ».

Une annexe du séminaire de Nantes

En 1829, la propriété de 8 hectares, entourée de murs, est acquise par MM. De Courson, Sagory et Maulouin, prêtres nantais responsables du séminaire de Nantes, alors installé dans le faubourg Saint-Clément. Les nouveaux propriétaires la louent à l’Évêché le 26 novembre 1830 par contrat passé devant Me Lallié. La propriété est confiée à M. Bizeul pour y installer une école. Celui-ci est secondé par M. Gaboriau, ancien sous-directeur à Ancenis et quatre à cinq professeurs. Cette école accueille 56 élèves en 1832 et 70 en 1835.

Elle disparaît aussi rapidement qu’elle était apparue, et en 1842 elle ne semble plus être en activité.

Pour pouvoir accueillir tous les élèves, les pavillons originels de la demeure ont été allongés et une chapelle a pu être installée dans un des bâtiments de la propriété.

En 1846, une première bande de terrain est vendue à la compagnie d’Orléans pour l’installation des rails de la ligne Paris-Orléans. Néanmoins, la Bonnetière reste la maison de campagne du petit séminaire qui s’est alors installé à Bouguenais. Suite à cette nouvelle affectation, les bâtiments utilitaires qui entouraient la cour de la Bonnetière depuis le 18e siècle semblent avoir été détruits.

Dans la seconde moitié du 19e siècle, le domaine passe dans de nombreuses mains et subit des transformations avec la destruction de bâtiments de ferme et la reconstruction possible de la conciergerie.

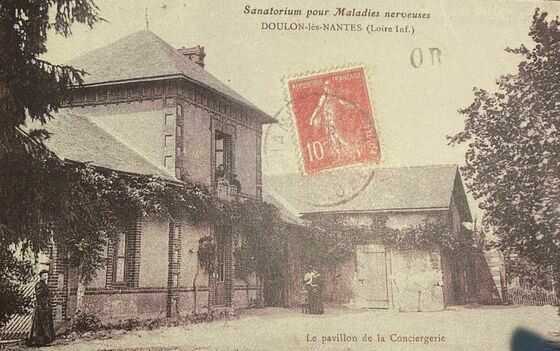

Pavillon de la conciergerie de la Bonnetière

Date du document : sans date

Un sanatorium

En 1901, le docteur Terrien, ancien interne des Asiles de la Seine, achète la Bonnetière et installe dans cette propriété de 11 hectares – dont un parc de 7 hectares – un sanatorium pour les maladies nerveuses.

À la pointe des techniques de l’époque, la Bonnetière propose une salle d’hydrothérapie, une salle d’électrothérapie, une salle de jeux et un billard. La clinique accueille les malades en séjours courts ou longs.

La clinique est installée dans l’ancienne maison de campagne du séminaire. Le docteur fait construire un pavillon d’entrée, dénommé conciergerie et un lieu de consultation, le pavillon Charcot.

Pavillon Charcot du sanatorium pour maladies nerveuses de La Bonnetière

Date du document : sans date

La propriété doit faire face à de nombreuses inondations qui s’intensifient à cause de la présence de la voie ferrée qui bloque l’écoulement des eaux et le détournement de l’étier. La route entre la Bonnetière et le bourg (actuelle rue de la Rivière) est régulièrement coupée par l’eau à cause d’une cuvette d’environ 70 centimètres de profondeur et longue d’une centaine de mètres qui se remplit d’eau à chaque grosse pluie. Les habitants utilisent les délivres de résidus de charbon de la compagnie d’Orléans pour niveler régulièrement le chemin et les différentes allées afin de ne pas être trop longtemps séparés du bourg.

Le vestiaire cheminot

Au décès du docteur Terrien en 1917, la propriété entre dans le giron de la SNCF. Les bâtiments servent dans un premier temps de logements pour les cheminots avant d’être affectés au vestiaire des cheminots.

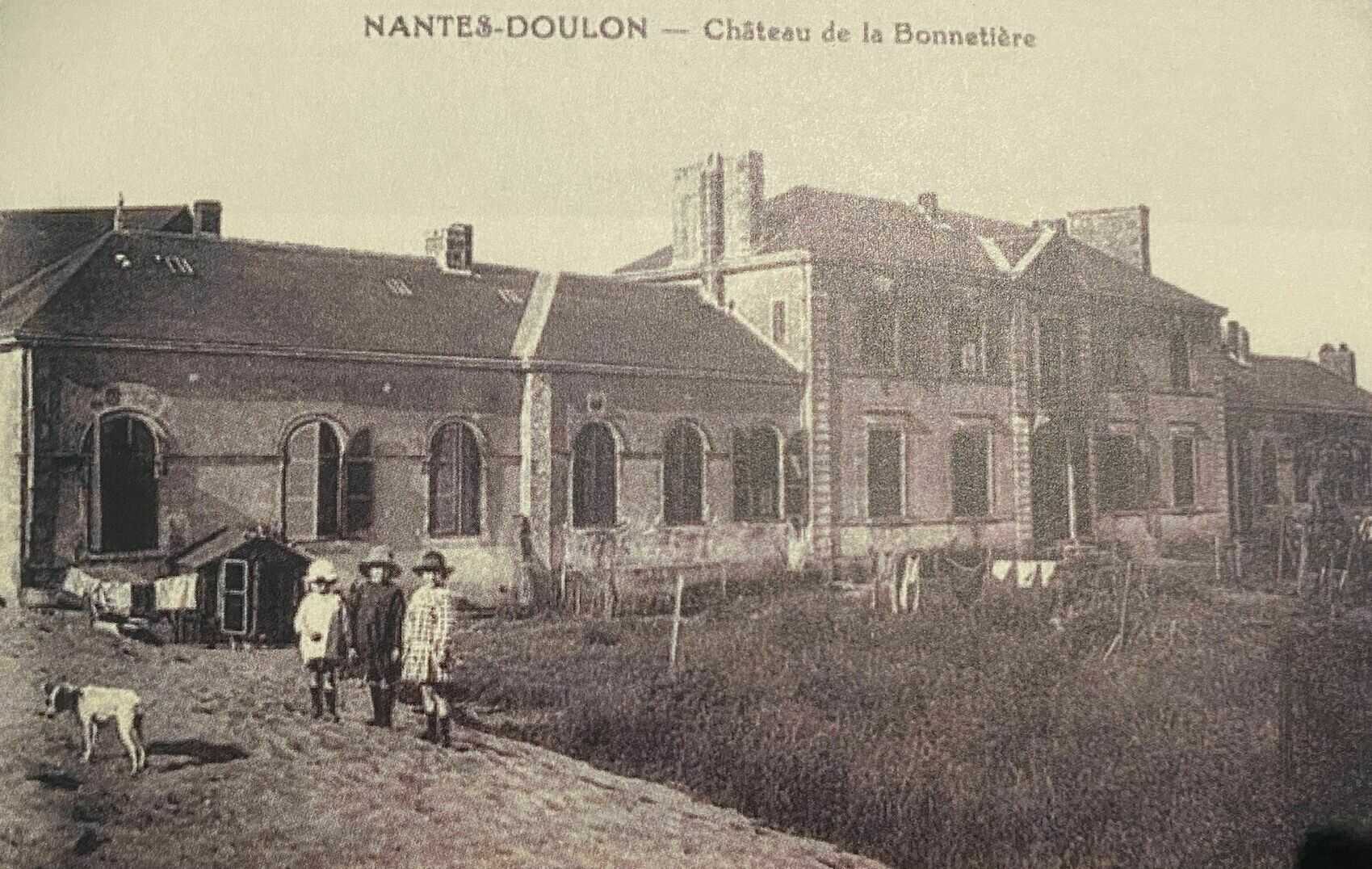

Manoir de la Bonnetière

Date du document : vers 1900

Dénommé bâtiment Charcot en référence à son ancienne fonction pour traitement des maladies nerveuses, il se retrouve peu à peu encerclé par les bâtiments cheminots du centre technique puis du triage au début des années 1940.

La Bonnetière intégrée au centre de triage Nantes-Blottereau

Date du document : 1941

Endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment est entièrement reconstruit après-guerre.

Julie Aycard

Dans le cadre de l’inventaire du patrimoine du quartier de Doulon

2021

En savoir plus

Bibliographie

Eriau Jean-Baptiste, Le chanoine Doussin : Curé de Teillé, un disciple du Curé d'Ars, Paris, 1936

Pages liées

Dossier : Inventaire du patrimoine de Doulon

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Julie Aycard

Vous aimerez aussi

Fortifications

Architecture et urbanismeLa cité épiscopale de Nantes a connu une succession de trois châteaux et de trois enceintes. La position des châteaux successifs raconte le déplacement du danger attendu.

Contributeur(s) :Nicolas Faucherre

Date de publication : 25/02/2019

4843

Gares

Architecture et urbanismeLorsque, le 17 août 1851, le train de Paris arrive sur la prairie de Mauves, il n’entre pas en gare, et pour cause : la gare n’est achevée qu’en 1853, l’année même où est mis en service...

Contributeur(s) :André Péron

Date de publication : 25/02/2019

2612

Bateaux du patrimoine

Architecture et urbanismeLe long de la Loire, de l’Erdre ou de la Sèvre, les bateaux du patrimoine nantais illustrent par leur diversité les nombreuses activités pratiquées sur l’eau : le commerce,...

Contributeur(s) :Olivier Absalon , Aurélie Mathias

Date de publication : 22/05/2019

5417