Grand-Orgue de la cathédrale (1619-2020)

Construit à partir de 1619, le Grand Orgue de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul est alors un instrument majestueux et l’un des plus grands du royaume de France. À de multiples reprises augmenté, le Grand Orgue subit les dommages des bombardements de 1944, de l’incendie de 1972 puis de l’incendie de 2020, qui le détruit à 99 %.

La construction du grand orgue de la cathédrale

La construction de la cathédrale actuelle a commencé en 1434, mais n’a été terminée qu’en 1891. Au 16e siècle, l’édifice se limite à la nef et ses bas-côtés actuels, simplement prolongés à l’Est par l’ancien chœur roman. Le bras sud du transept est érigé au début du 17e siècle, obligeant à « ruyner » les anciennes orgues qui étaient établies en haut de la nef.

En 1619, le chapitre décide la construction d’une tribune au bas de la nef, pour recevoir un nouvel orgue. L’emplacement au revers du portail occidental, s’il peut nous paraître naturel aujourd’hui, n’est pas encore très répandu. En effet, en dehors des cathédrales de Paris et d’Amiens, dont les orgues de 1406 et 1429 sont en fond de nef, les orgues des grandes cathédrales sont alors plutôt placés dans un bras de transept (le Mans, Reims, Tours) ou encore en nid d’hirondelle sur un côté de la nef (Chartres, Embrun, Strasbourg, Perpignan). Cependant, la configuration de l’édifice nantais le rend nécessaire.

Cette vaste tribune, dont l’architecture relève encore de l’esthétique de la Renaissance, accueille un des plus grands instruments du royaume, dont la construction est confiée, en 1619, au facteur Jacques Girardet. Il s’agit d’un orgue à double buffet, de « seize pieds » (c’est-à-dire que le plus grand tuyau mesure un peu plus de cinq mètres), avec deux claviers et 29 jeux. Si le « Positif » (second buffet, plus petit) en rebord de tribune est resté dans les mêmes proportions jusqu’en 2020 (avec trois tourelles encadrant deux plates-faces), en revanche le grand buffet était moins large, avec seulement trois tourelles, séparant quatre plates-faces.

Reconstitution de l’orgue en 1620

Date du document : 2016

Un instrument souvent réparé et modifié

L’orgue semble être achevé au plus tard en novembre 1624. Diverses réparations et augmentations sont effectuées au cours du 17e siècle. Un troisième clavier, d’Echo, est ajouté. En 1744, le facteur parisien Nicolas Collar travaille durant neuf mois avec un ouvrier, sans doute a-t-il approfondi le buffet, et, ce qui est certain, il a remplacé les tuyaux de façade, l’un d’eux portant son nom et l’année 1744. L’écusson de ce tuyau a été conservé, loin de l’orgue, ce qui lui a permis d’échapper à l’incendie de 2020.

En 1767 et 1768, l’orgue est l’objet d’une grande augmentation, par le facteur parisien Adrien Lépine. Le grand buffet est élargi de deux tourelles latérales, soutenues par des atlantes (bustes humains sculptés), lui donnant la physionomie qui est restée la même jusqu’en 2020. Moins de vingt ans plus tard (1784), le beau-frère de Lépine, François-Henri Clicquot procède à une reconstruction de l’orgue, pour la somme très importante de 20 000 livres. Les buffets et une partie de la tuyauterie sont conservés, mais les claviers, les soufflets, les sommiers et la mécanique sont renouvelés, pour un instrument qui sera, durant quelques années, le troisième plus grand du royaume, avec 5 claviers de 54 notes (étendue novatrice), un pédalier de 32 notes, et pas moins de 52 jeux.

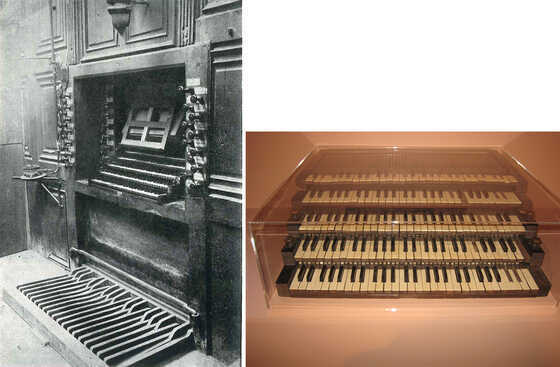

Ancienne fenêtre et claviers Clicquot de l'orgue de la cathédrale

Date du document :

Quelques réparations sont réalisées en 1812, 1833, une expertise est effectuée en 1849. En 1866, des devis ambitieux sont établis par Cavaillé-Coll et Merklin, mais le chapitre, peu fortuné, se contente de faire réaliser des travaux très limités, confiés à Joseph Merklin en 1869. A cette occasion, le grand buffet est reculé d’un mètre et demi. Si la soufflerie est remplacée par un modèle plus moderne, et l’accord mis au diapason « officiel », l’orgue conserve l’essentiel des caractéristiques « Clicquot », totalement démodées en ce dernier tiers du 19e siècle.

L’orgue reste ainsi, passé de mode, durant une soixantaine d’années, pendant lesquelles la cathédrale est agrandie du second bras de transept et du chœur. Un orgue de chœur, moderne et innovant, est installé en 1897.

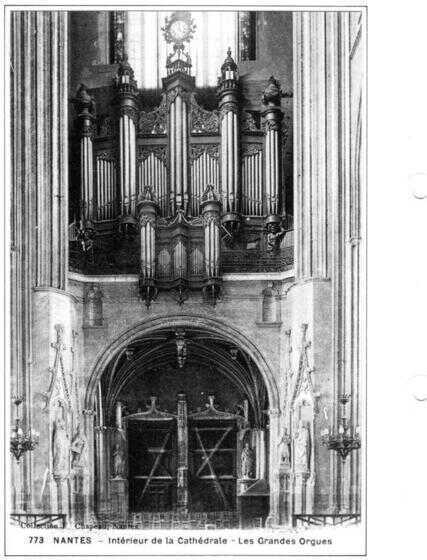

Grand Orgue de la cathédrale en 1906

Date du document : 1906

La modernisation intervient entre 1926 et 1933, le facteur Georges Gloton, successeur de Louis Debierre, remanie profondément l’instrument, lui adjoignant un grand récit expressif de 14 jeux, à l’arrière, et une console des claviers neuve, indépendante des buffets, avec quatre claviers de 56 notes (mais les deux dernières notes ne fonctionnent qu’au nouveau récit, placé en 3e clavier), un pédalier de 30 notes. L’orgue comporte alors 53 jeux. Inauguration le 19 février 1933, par Louis Vierne.

Des bombardements aux incendies, le Grand Orgue meurtri

La cathédrale est victime de bombardements en 1944 et 1945. Si le grand orgue n’est pas endommagé, il subit toutefois les conséquences d’un édifice qui n’est plus hors d’eau et hors d’air. Un projet de restauration est esquissé en 1950, et va évoluer petit à petit, d’une simple restauration avec 58 jeux, à une reconstruction allant jusqu’à 92 jeux. La commande est passée à l’entreprise Beuchet-Debierre (qui succède à Gloton), en 1955 pour un orgue à transmission électrique, de quatre claviers, avec 75 jeux. Un premier additif envisage une composition à 89 jeux, et un second porte l’étendue des claviers à 61 notes, et du pédalier à 32. Finalement, l’orgue est terminé en novembre 1971, et inauguré le 21 novembre 1971 par Gaston Litaize. Il comporte quatre claviers de 61 notes, un pédalier de 32 notes, 77 jeux effectifs (mais seulement 74 jeux réels), tandis que la console comporte 92 boutons (dont 15 inactifs).

Hélas, la joie d’un nouvel instrument sera de courte durée, la cathédrale est victime d’un incendie le 28 janvier 1972. L’orgue est protégé avec des bâches, et ne subit pas, ou fort peu, de dommages. Mais la remise en état de la cathédrale prendra beaucoup de temps… Des travaux d’entretien ont été réalisés, régulièrement, suivis attentivement par la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Un combinateur électronique a été installé en 2007. À cette occasion, les boutons de jeux non actifs ont été supprimés, l’adjonction des jeux « en attente » étant alors abandonnée.

Une étude préalable pour une restauration complète de l’orgue a été remise en janvier 2020. Elle a été l’occasion de faire des milliers de relevés, mesures, lasergrammétrie, photographies (dont 125 à l’aide d’un drone), donnant une description complète de l’orgue, lequel a été détruit à 99 % lors d’un incendie criminel le 18 juillet 2020.

Vue d’ensemble du Grand Orgue en 2017

Date du document : 04/10/2017

L’ouvrage disparu était monumental :

- le grand buffet mesurait 9,67 mètres de largeur, 12,90 mètres de hauteur et 5,34 mètres de profondeur,

- le Positif mesurait 3,28 mètres de largeur, 1,53 mètres de profondeur pour 4,95 mètres de hauteur totale avec les culots en pendentifs et les couronnements.

Les bois utilisés sont des chênes ligériens ayant poussé entre 1553 et 1602 (pour ceux mis en œuvre lors de la construction initiale). Pour les éléments de décor à la sculpture délicate, les bois employés proviennent d’arbres très âgés (de l’ordre de 220 ans), à structure fine. L’extension de 1768 a été réalisée avec des bois de coupe récente (entre 1747 et 1766, ayant en moyenne 5 ans d’âge).

Claire voie au sommet d’une tourelle (17e siècle) et trophée d’instruments de musique (1768)

Date du document : 16/08/2019

Les sommiers de Grand-Orgue et de Pédale étaient encore ceux de Clicquot, quoique remaniés. Presque la moitié des tuyaux (2 510 tuyaux pour être précis, sur les 5 851 que comptait l’orgue) remontaient à Clicquot ou auparavant. Trois jeux de Merklin étaient encore présents, sur les cinq posés par ce facteur. L’essentiel de la tuyauterie du Récit était de Gloton, 1933. Vingt-trois jeux, dont les tuyaux des deux façades, étaient de Beuchet (1955-1971). La console des claviers, et les transmissions, conçues dans les années 1950, étaient obsolètes, déficientes, voire dangereuses, leur remplacement était envisagé. L’orgue manquait également parfois de présence dans une cathédrale longue de 103 mètres (mais qui, jusqu’à la restauration de Merklin en 1869, n’en faisait que les deux tiers). Pour autant, la composition des jeux, et l’entendue des claviers et du pédalier, permettaient d’aborder un très large répertoire, allant du 18e au 21e siècle. Le grand chœur d’anches, composé en grande partie de matériel Clicquot, était remarquable d’éclat et de majesté.

Un programme de restauration pour remédier à ces problématiques était en cours de définition au moment de la disparition de l’instrument. Quelques vestiges de l’ancien buffet ont été collectés par la DRAC, qui étudie les pistes de valorisation possibles.

Roland GALTIER

2025

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Roland Galtier

Vous aimerez aussi

Nantes la bien chantée : Au 4e Cambronne

Société et cultureCette chanson semble dater du tout début de la Première Guerre mondiale. Elle entre en parfaite résonance avec l’image de soldats heureux et pressés d’aller au combat, image véhiculée...

Contributeur(s) :Hugo Aribart

Date de publication : 12/11/2020

2518

École élémentaire des Garennes et Maison du Dix

Architecture et urbanismeDans le contexte de laïcisation de l'école des années 1870, la Ville de Nantes lance un grand programme de construction d'écoles publiques. La construction de l'école des Garennes sur...

Contributeur(s) :Irène Gillardot

Date de publication : 17/01/2023

2232

Ancienne porte ou barrière de Richebourg

Architecture et urbanismeSi le terme de porte évoque souvent une entrée dans l’enceinte fortifiée d’une ville, il peut s’agir également de porte de moindre taille, également appelée « barrière » et se situant...

Contributeur(s) :Kevin Morice

Date de publication : 24/06/2025

1025