Fonderie Dejoie

Créée en 1929, la Fonderie Dejoie s’installe boulevard de la Liberté dans les années 1950. Fabriquant des fameuses boîtes aux lettres jaunes modèle « Dejoie », la Poste est l’un de ses clients les plus importants.

Détail de la porte d’entrée de la fonderie Dejoie

Date du document : 2013

Un quartier structuré par l’industrie et le chemin de fer

Le site actuel de la Fonderie Dejoie, occupée par cette société depuis les années 1950, est délimité au nord par la voie de chemin de fer (actuelle et ancienne), à l'ouest par le boulevard de la Liberté, au sud par le boulevard de Cardiff. Le site est traversé du sud au nord par la rue de la Tannerie prolongée qui constitue une impasse, donnant sur la voie ferrée.

Le tissu urbain des rues de la Tannerie et du boulevard de Cardiff a en effet été fortement bouleversé au cours des 19e et 20e siècles, avec plusieurs occupations :

> à l´ouest, le cadastre de 1837 figure une tannerie (propriété de Durand-Gasselin) comprenant en 1842 une maison avec cour, puis un atelier-magasin détruit et reconstruit par un nouveau propriétaire (Paumard) en 1869. Au sud de cette même parcelle, préexistait également une fonderie.

Cour intérieure formée par les bâtiments de production de la fonderie Dejoie

Date du document : 2013

Après 1857, la construction progressive d'un front urbain le long de la voie ferrée de Nantes à Saint-Nazaire donne lieu à l'implantation de bâtiments, tels que ceux de l'entreprise Ménoreau, fonderie, ajustage et serrurerie mécanique. Celle-ci s'agrandit vers 1913 le long de la voie ferrée.

> à l´est, une huilerie appartenant à monsieur Pelletreau s'implante à la fin du 19e siècle (fabrique d’huile, colza, lin, employant 30 ouvriers en 1883).

Fonderie-chaudronnerie de la fonderie Dejoie

Date du document : 2013

Les travaux après la Seconde Guerre mondiale donnent lieu au déplacement des voies du chemin de fer de Nantes à Saint-Nazaire de 70 à 80 mètres au nord. Pour la création du boulevard maritime (actuel boulevard de Cardiff) à partir de 1942, on opère à l'élargissement et à l'exhaussement des terrains. La rue de la Tannerie se retrouve coupée en deux parties avec la démolition totale ou partielle de nombreuses constructions en bordure de voie, dont celles de l'usine Ménoreau et de certains bâtiments de l'huilerie Pelletreau. La Fonderie Dejoie achète les terrains et les bâtiments en place et fait construire dans les années 1950 deux bâtiments de bureaux : l'un à l'angle du boulevard de la Liberté et du boulevard de Cardiff, l'autre donnant sur le boulevard de Cardiff au sud est du site. La société procède ensuite à une extension en U le long de la voie ferrée, en place de bâtiments d'habitation alignés sur la rue de la Tannerie. Ces bâtiments sont en prolongement de bâtiments en sheds de l'huilerie Pelletreau. Au début des années 1980, l'entreprise achète les bâtiments du garage Bénardin et en modifie les façades. Elle en fait un espace de stockage.

Fonderie Dejoie

Date du document : 2013

Activité de l'entreprise

L'annuaire industriel, Répertoire général de la production française, de 1925, mentionne une société CARRE (Antonio) DEJOIE et Cie, dans le quartier de la gare de Chantenay. Fondée en 1929, la Fonderie Dejoie est une fonderie d'abord de plomb, puis, à cause de la pénurie de plomb durant la Seconde Guerre mondiale, d'aluminium. Elle est répertoriée comme fabriquant des plombs à sceller, 3 chemin de la Tannerie, dans l'Annuaire industriel de 1938. Elle fabrique également des scellés plastiques. Son plus gros client est La Poste, pour qui elle réalise les boîtes aux lettres en aluminium murales et sur colonnes depuis 1950. Le modèle de boîtes dite « Dejoie » est fabriqué depuis 1962.

Boîte aux lettres fabriquée par la fonderie Dejoie dans le quartier de Roche-Maurice

Date du document : 2013

La Fonderie compte aussi comme clients des postes étrangères (Maroc, Algérie, Quatar, Arabie Saoudite), des mairies, et d'autres administrations et clients privés, tels que la C.P.A.M, des mutuelles, des hôtels. Les modèles sont moulés en coquilles en alliage d'aluminium avec un traitement de surface, puis peints. Depuis quelques années, l'activité de fonderie de plomb a été reléguée sur le site de production Dejoie de Carquefou pour cause de risques de pollution au plomb.

Fonte de l'aluminium à la fonderie Dejoie

Date du document : 2013

Une architecture disparate

La production s'organise autour de la partie sud de l'ancienne rue de la Tannerie, dite rue de la Tannerie prolongée. Les bâtiments sont de facture hétéroclite. Certaines structures du 19e siècle perdurent à l'intérieur d'un ensemble qui s'est étendu jusqu'aux limites cadastrales. Des extensions ont été réalisées dans les années 1950 et 1960. L'organisation en sheds d'une partie de l'huilerie Pelletreau est encore lisible à l'est, tandis qu'à l'ouest, une halle de la tannerie Durand-Gasselin se retrouve au centre du dispositif de production.

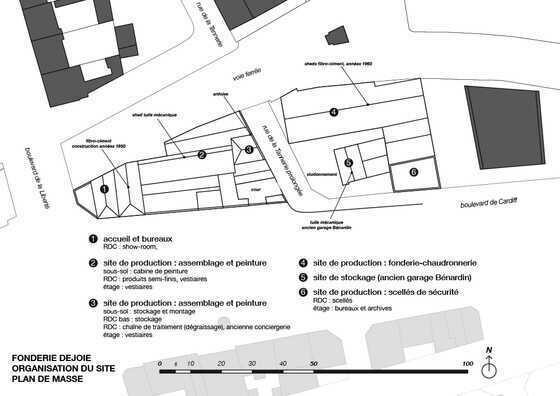

Organisation du site de la fonderie Dejoie

Date du document : 2013

Les extensions des années 1950 témoignent d'une rigueur de dessin en façade et d'une volonté de dispenser une lumière importante dans les bureaux par des vitres claires, une lumière diffuse par des pavés de verre dans les rez-de-chaussée bas. L'entrée de l'entreprise, donnant sur le boulevard de la Liberté, est particulièrement soignée et accueille une enseigne en lettrage d'origine au-dessus d'une porte en retrait largement vitrée. Bureaux et vestiaires menuisés sont encore en place à l'entrée intérieure du bâtiment d'accueil boulevard de la Liberté.

Hélène Charron

Région Pays de la Loire, Inventaire général ; Direction du Patrimoine et de l'Archéologie, Ville de Nantes / Nantes Métropole

2012

En bref...

Localisation : Liberté (boulevard de la) 10 ; Cardiff (boulevard), NANTES

Typologie : architecture industrielle

En savoir plus

Bibliographie

Notice de l'inventaire par la Région Pays de Loire

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Hélène Charron

Vous aimerez aussi

Toutes-Aides

Architecture et urbanismeCe quartier au nom étrange et à la sonorité exotique s’organise autour d’une église au style incertain figée dans la digestion lente d’une antique chapelle à demi dévorée. Celle-ci...

Contributeur(s) :Jean Bourgeon , Georges Gayrard

Date de publication : 09/11/2020

10474

Parcs

Géographie et biodiversitéDes quartiers – les Dervallières, la Lombarderie, la Colinière – ou de grands parcs publics – le Grand Blottereau, Procé, la Gaudinière, la Chantrerie – conservent la mémoire de certains...

Contributeur(s) :Olivier Rialland

Date de publication : 19/01/2021

1936

Nantes la bien chantée : Le Déserteur de Guéméné

Société et cultureUn jeune soldat, déserteur par amour, est repris par les autorités. Il est ensuite jugé et condamné à la peine capitale. Peu avant l’exécution, un messager apporte la grâce du condamné.

Contributeur(s) :Hugo Aribart

Date de publication : 05/02/2020

2645