Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul

Plus de 1500 ans d’histoire s’écrivent autour de ce monument. Des première cathédrales préromanes aux restaurations contemporaines, en passant par la longue construction de l’édifice gothique, la cathédrale de Nantes a dû faire face à plusieurs catastrophes.

Les cathédrales préromane et romane

La première mention d’une cathédrale dans les textes remonte au 6e siècle. Aucun texte ou élément archéologique ne confirme la localisation exacte de cette première cathédrale préromane, probablement précédée d’un autre édifice dès le 5e siècle. Par analogie avec d’autres villes, elle devait se situer au cœur d’un groupe épiscopal, associé au baptistère Saint Jean, premier édifice paléochrétien connu de Nantes, bâti près de la porte Saint-Pierre.

En 843, elle est pillée lors d’un raid viking. L’évêque Gohard est assassiné par les Scandinaves alors qu’il célèbre la messe. S’ensuit une série d’attaques qui s’achèvent en 936, lorsque Alain Barbetorte, premier duc de Bretagne, repousse les Scandinaves de Nantes. La cathédrale, reconstruite par l’évêque Foucher une quarantaine d’années plus tôt, est en ruine.

En 960, l’évêque Guérech amorce la construction d’une nouvelle cathédrale dont l’aspect est aujourd’hui méconnu. Plus d’un siècle après, en 1080, Benoît de Cornouaille, nommé à la tête de l’épiscopat de Nantes, entreprend à son tour la reconstruction de l’édifice dans un style roman. La crypte actuelle en est le seul vestige. Elle est aménagée afin d’accueillir les corps des saints Donatien et Rogatien ainsi qu’une partie des reliques de saint Gohard. Cette cathédrale romane n’est toutefois jamais totalement achevée. Son clocher est notamment détruit puis reconstruit deux fois à la suite des incendies de 1405 et 1415.

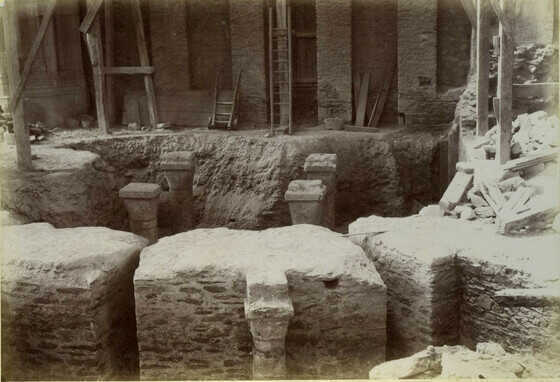

Fouilles dans la cathédrale

Date du document : 1884

L’ère du gothique flamboyant

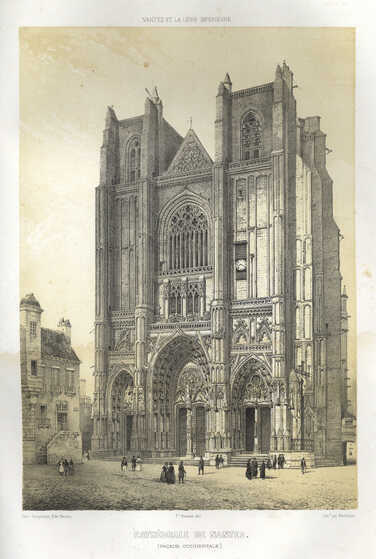

Au 15e siècle, les ducs de Bretagne profitent d’une situation économique et politique favorable pour affirmer leur pouvoir et leur désir d’autonomie vis-à-vis du roi de France. La construction d’une somptueuse cathédrale de style gothique, reflet de la puissance, de la prospérité et des ambitions du duché, s’inscrit pleinement dans ce projet. Elle est lancée en 1434 par le duc Jean V et l’évêque Jean de Malestroit.

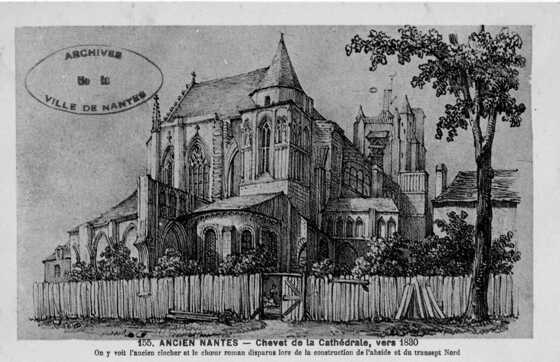

Le chantier est mené par étapes, en construisant les nouvelles élévations au devant de l’édifice roman. Ainsi, cela permet aux bâtisseurs de s’appuyer sur les structures existantes pour acheminer et monter les matériaux. Autre avantage : le culte est maintenu pendant toute la durée du chantier. Mais vers 1520, faute de moyens financiers, celui-ci est interrompu. À ce moment là, les murs de la nef et les deux collatéraux sont montés. Toutefois, le chœur roman demeure, les bras nord et sud du transept restent inachevés et la nef n’est que partiellement voûtée.

Cathédrale et abside de la collégiale Notre-Dame

Date du document : 1646

Reprise du chantier et nouvelle interruption

Au début du 17e siècle, le chantier de la cathédrale reprend, motivé par la réforme de l’Église catholique et de la liturgie préconisé par le concile de Trente. Il s’agit dans un premier temps de travaux d’entretien visant à améliorer l’étanchéité de l’édifice.

Le projet d’achèvement de la cathédrale implique l’édification d’un chœur bien plus profond, composé notamment de trois chapelle absidiales. Cela nécessite la destruction des murailles vers l’ouest et le remblaiement des douves, laissés à la charge de l’Église. Le manque de financement et les désaccords entre la municipalité, le chapitre et les architectes interrompent ce projet jusqu’au 19e siècle.

La relance de l’achèvement de la cathédrale

Pendant la Révolution, la cathédrale subit de nombreux dommages : décors intérieurs et extérieurs dégradés, tombeaux profanés, autels détruits, cloches et portes en bronze fondues, peintures du chœur dissimulées par un badigeon, etc. Elle perd sa fonction originelle et devient un magasin de fourrages puis un dépôt militaire. On y célèbre également les fêtes publiques qui remplacent les cérémonies chrétiennes.

La signature du Concordat en 1802 marque le rétablissement du culte et la reprise du chantier de la cathédrale peut être envisagée. Ainsi, la remise en état du décor intérieur est engagée dès le début du 19e siècle. Il faut toutefois attendre les années 1830-1840 pour que la décision de l’achèvement de la cathédrale soit actée.

Mais les travaux sont lents et conflictuels. L’administration des Cultes hésite à voir disparaître les parties les plus anciennes de l’édifice et se prononce en faveur du maintien du chœur roman et de la coupole. Cette approche s’oppose à la reconstruction complète du chevet dans le style gothique que souhaite réaliser Prosper Mérimée, inspecteur des Monuments historiques. De plus, face à la complexité du chantier, les entrepreneurs sont peu nombreux à répondre à l’appel d’offre. C’est finalement l’entrepreneur Jean-Pierre Garreau qui est retenu en 1845 et qui commence les travaux cette même année.

La révolution de 1848 et l’avènement de la Deuxième République interrompent une nouvelle fois le chantier. Dès l’année suivante, le chantier peut reprendre sous la conduite de l’architecte diocésain Théodore Nau. Ce dernier propose un nouveau projet de reconstruction du chœur qui conduit à l’achèvement du bras nord du transept et de l’abside. Mais en 1856, après plusieurs différends avec l’administration, l’entrepreneur Jean-Pierre Garreau démissionne et l’adjudication des travaux peine à aboutir. De plus, la question de la destruction de la coupole n’est toujours pas fermement tranchée.

Le chevet de la cathédrale vers 1830

Date du document : sans date

Un nouveau chœur gothique

Lorsque Théodore Nau décède en 1865, c’est un de ses collaborateurs, Eugène Boismen, qui prend la relève. Ce dernier estime que la coupole et le clocher sont en très mauvais état. Toutefois, aucune décision n’est prise et les travaux avancent lentement. Finalement, après bien des hésitations et revirements, le chœur roman est détruit en 1876. En 1884, Boismen démissionne et est remplacé par Louis-Charles Sauvageot, un architecte formé par Eugène Viollet-le-Duc, dont l’expertise en matière d’architecture gothique permet de pallier les contraintes techniques et d’achever l’édifice.

Le chœur est finalement achevé en 1891 et la cathédrale est inaugurée le 25 décembre de la même année, 457 ans après la pose de la première pierre. Fixée tout d’abord à 1 200 000 francs, l’achèvement de la cathédrale, qui aura duré près d’un demi-siècle, se chiffre à 4 500 000 francs.

La cathédrale de Nantes

Date du document : 1850

Bombardements et incendies, la cathédrale endommagée

Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’édifice est endommagé par les bombardements du 15 juin 1944. La sacristie et trois chapelles absidiales situées dans le déambulatoire du chœur sont détruites. Une partie des vitraux anciens est également soufflée. Les travaux de restauration sont engagés dès la fin de la guerre mais s’éternisent, et les chapelles ne sont restaurées que dans les années 1970.

Vue de la cathédrale en partie détruite par les bombardements.

Date du document : 09-1943

Le 28 janvier 1972, le monument subit un nouveau drame : un incendie accidentel ravage les charpentes du 16e siècle. Par chance, l’examen des voûtes montre qu’elles n’ont pas subi de dégâts majeurs grâce à leur épaisseur exceptionnelle. La toiture est donc reconstruite avec une charpente en béton.

Au 21e siècle, une nouvelle catastrophe ébranle le monument. Le 18 juillet 2020, un incendie se déclare vers 8h du matin. Il faut deux heures aux pompiers du SDIS 44 pour le maîtriser. Le bilan est lourd : le grand orgue daté des 16e et 17e siècles est détruit, les vitraux de la grande baie de la façade fortement endommagés, une partie des stalles (sièges dédiés au clergé) et le tableau Saint Clair guérissant les aveugles d’Hippolyte Flandrin ont brûlé. La réouverture de la cathédrale au public a lieu en septembre 2025, alors que les travaux de restauration extérieurs se poursuivent.

Elven Pogu, Irène Gillardot, Noémie Boulay

Direction du Patrimoine et de l’Archéologie, Ville de Nantes/Nantes Métropole

2025

En bref...

Localisation : Saint-Pierre (place), NANTES

Date de construction : 1434

Auteur de l'oeuvre : Dammartin, Guillaume (architecte), Rodier, Mathelin (architecte) ; Seheult, Saint-Félix (architecte) ; Nau, Théodore (architecte) ; Boismen, Eugène (architecte) ; Sauvageot, Louis-Charles (architecte)

Typologie : architecture religieuse

En savoir plus

Bibliographie

Guillouët, Jean-Marie, « Le chantier de la cathédrale et son insertion dans le réseau des circulations urbaines à la fin du Moyen Âge », dans Nantes flamboyante (1380-1530) : actes du colloque organisé par la Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique au Château des ducs de Bretagne, Nantes 24-26 novembre 2011, Société archéologique et historique de Nantes et de Loire-Atlantique, Nantes, 2014, p. 97-107

Haugommard, Stéphane, « La cathédrale de Nantes : exception ou modèle ? », dans Les églises du diocèse de Nantes au 19e siècle : des édifices pour le culte, des monuments pour une reconquête, Presses universitaires de Rennes, Rennes, 2015, p. 217-272

Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Commission régionale Pays de la Loire, La cathédrale, Nantes : Loire-Atlantique, L'Inventaire, Paris, 1991 (Images du patrimoine)

James, Jean-Paul (dir.), Nantes, la grâce d'une cathédrale, Nuée bleue, Strasbourg, 2013

« Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes », Les cathédrales de l’ouest de la France, 303, arts, recherches, créations, n°70, 2001, p. 6-57

Webographie

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Elven Pogu, Irène Gillardot, Noémie Boulay

Anecdote :

Noémie Boulay

Vous aimerez aussi

15 mai 1836 : éclipse de Soleil

Événement historiqueLe 15 mai 1836, une éclipse solaire est observée à Nantes. Le récit du savant Jean-Marie Bachelot de la Pylaie offre un aperçu des conditions d’observation de l’époque et l’effervescence...

Contributeur(s) :Olivier Sauzereau

Date de publication : 06/01/2026

34

Caserne Cambronne

Architecture et urbanismeAménagée à la fin du 19e siècle et destinée à accueillir plusieurs milliers de soldats, la caserne Cambronne est représentative de l’importance croissante de l’Armée à Nantes.

Contributeur(s) :Léa Grieu

Date de publication : 29/01/2025

1418

En mai 1924, à l’occasion de la grande Exposition Nationale, Nantes reçoit la visite d’un invité de prestige : Parachutra, le frère du roi de Siam. Si le prince profite de son...

Contributeur(s) :Louis Le Bail

Date de publication : 07/12/2020

2416