Mathématiques à Nantes (1750-2000)

Comment les mathématiques ont-elles été enseignées à Nantes ? La Ville offre-t-elle des singularités par rapport à d’autres métropoles de même taille ? C’est ce que nous nous proposons d’examiner.

Nantes présente de multiples spécificités qui impactent la manière dont les mathématiques y sont enseignées : la ville demeure sans faculté des sciences jusqu’en 1962 et l’Académie de Nantes est créée cette même année ; de ce fait, de nombreuses initiatives communales ou privées voient le jour aux 18e et 19e siècles, dont celles d’Ange et Floreska Guépin qui mettent en avant l’éducation des filles ; l’hydrographie joue un rôle considérable puisque la ville est avant tout un port ; une école d’ingénieur est fondée dès 1919. Voilà quelques-uns des aspects que notre rapide panorama aborde.

Sous l’Ancien Régime

Deux ordres religieux se partagent l’enseignement à Nantes sous l’Ancien Régime. Le secondaire, qui ne touche qu’un nombre très faible de garçons de la grande bourgeoisie et de l’aristocratie, est tenu par les Oratoriens. L’ordre est connu pour accorder aux sciences une importance plus grande que ses concurrents. Nous en trouvons trace dans le fonds ancien de la Bibliothèque municipale, née en 1753 de l’ouverture au public de celle du Collège des Oratoriens. On y découvre les ouvrages « classiques » de mathématiques parus au 18e siècle comme Les Éléments d’Euclide du père Dechalles publiés chez Jombert en 1746.

« Les Éléments d’Euclide » du père Dechalles

Date du document : 1683

Mais les pères oratoriens possèdent également des manuels récents tels les Élémens d’Algèbre de Clairaut (Guérin, 1746). L’hydrographie, quant à elle, est enseignée par les pères jésuites jusqu’à leur expulsion en 1762. L’astronomie, qui fait alors partie des mathématiques mixtes, est indispensable à la détermination de la latitude et de la longitude. Et les traités de navigation, dont certains sont rédigés par des locaux comme Pierre Bouguer (1698-1758) ou Pierre Lévêque (1746-1814), également membres de l’Académie royale des sciences, lui font une large place. D’autant que les imprimeurs-libraires nantais, très polyvalents, publient volontiers des ouvrages scientifiques, tel Lamoré-Forest qui tient boutique au bas de la rue Jean-Jacques.

« Le guide du navigateur » de Pierre Lévêque

Date du document : 1779

Un lycée impérial

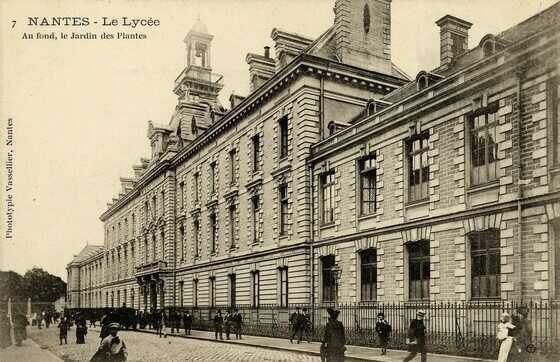

Après la Révolution, l’Empire décide de perpétuer la tutelle de Rennes sur Nantes : pas de faculté des sciences ni d’académie pour la cité ligérienne. Un lycée ouvre en 1808, qui sera tour à tour lycée impérial, puis collège royal, puis lycée de Nantes, puis lycée Clemenceau, au fil des soubresauts de l’histoire. Pendant les trois premiers quarts du 19e siècle, la plupart des garçons qui y acquièrent une formation ne suivent qu’un enseignement minimal de mathématiques (à titre d’exemple, Jules Verne y fait des études d’humanités). Les mathématiques ne sont nécessaires que pour préparer les examens d’admission aux « Écoles du gouvernement », à savoir Polytechnique, Navale, Saint-Cyr, etc. Beaucoup de professeurs de mathématiques ne font qu’un passage éclair à Nantes, dans l’attente d’un poste plus prestigieux à la capitale ou dans une ville dotée d’une université. Toutefois quelques-uns y demeurent pour une bonne part de leur carrière comme Louis-René Dorveau qui y enseigne de 1831 à 1849, d’abord en mathématiques élémentaires puis en mathématiques spéciales, et lègue sa bibliothèque à l’établissement.

Le lycée Clemenceau vers 1900

Date du document : Vers 1900

Priorité aux mathématiques appliquées

La municipalité nantaise n’a qu’un intérêt modéré pour le lycée dont l’enseignement trop général ne lui semble pas répondre aux nécessités de l’économie locale. En revanche, elle favorise l’enseignement professionnel, créant la première École primaire supérieure de France en 1830 et subventionnant les initiatives privées allant dans ce sens comme l’institution Livet. Les mathématiques qui y sont enseignées ont un but utilitaire : géométrie et mécanique pour l’industrie, comptabilité pour le commerce. Les enseignants y sont souvent polyvalents.

C’est aussi le cas des nombreux « professeurs particuliers » qui proposent leurs services par le canal de la presse, notamment des Étrennes nantaises, l’almanach annuel de toutes les informations utiles. Il y apparaît que ces professeurs peuvent enseigner la littérature française et latine, au même titre que les mathématiques. Les Etrennes livrent aussi la liste des institutions scolaires et des cours délivrés dans la ville ; mais rares sont les annonces qui mettent l’accent sur les mathématiques, avant le 20e siècle.

« Étrennes » royales de Nantes et de Loire-Inférieure

Date du document : 1825

Et les filles ?

Généralement prises en charge dans des institutions religieuses, les filles sont préparées à leur rôle futur d’épouse et de mère. Les mathématiques s’y bornent à l’arithmétique nécessaire aux comptes du ménage et à la géométrie de la broderie. Le couple Guépin, Ange et Floresca, influencé par le courant saint-simonien, perçoit la nécessité pour des filles de milieu modeste d’acquérir des compétences techniques leur permettant de devenir ouvrières, employées du commerce, ou institutrices. Ils inaugurent un atelier-école dès 1870. Il faut attendre 1880 pour que la loi Camille Sée n’acte la création des lycées de jeunes-filles. Nantes, en avance sur son temps dans ce domaine également, ouvre un établissement de ce type dès 1882. Comme dans le reste de la France, les filles n’y seront officiellement préparées au baccalauréat qu’à partir de 1924. Auparavant, le cours de mathématiques se réduisait à des leçons d’arithmétique, de géométrie élémentaire et de cosmographie.

Portrait de Floreska Guépin

Date du document : 1865

Une école d’ingénieur

La tutelle de Rennes est mal vécue par la Ville de Nantes qui saisit toutes les opportunités d’indépendance. En 1919, consciente de la nécessité de former des ingénieurs pour les industries locales, elle crée l’Institut polytechnique de l’Ouest (IPO). Le premier directeur Aymé Poirson, réfugié à Nantes pendant la Première Guerre mondiale, a enseigné à l’École nationale professionnelle Livet. Il souhaite donner leur chance à tous les profils. Si les bacheliers de mathématiques sont admis sur dossier, les élèves de l’École primaire supérieure peuvent accéder à l’IPO à la suite d’un examen. Ce sont les mathématiques pratiques à connotation mécanique qui constituent l’essentiel du cursus.

Enfin l’université !

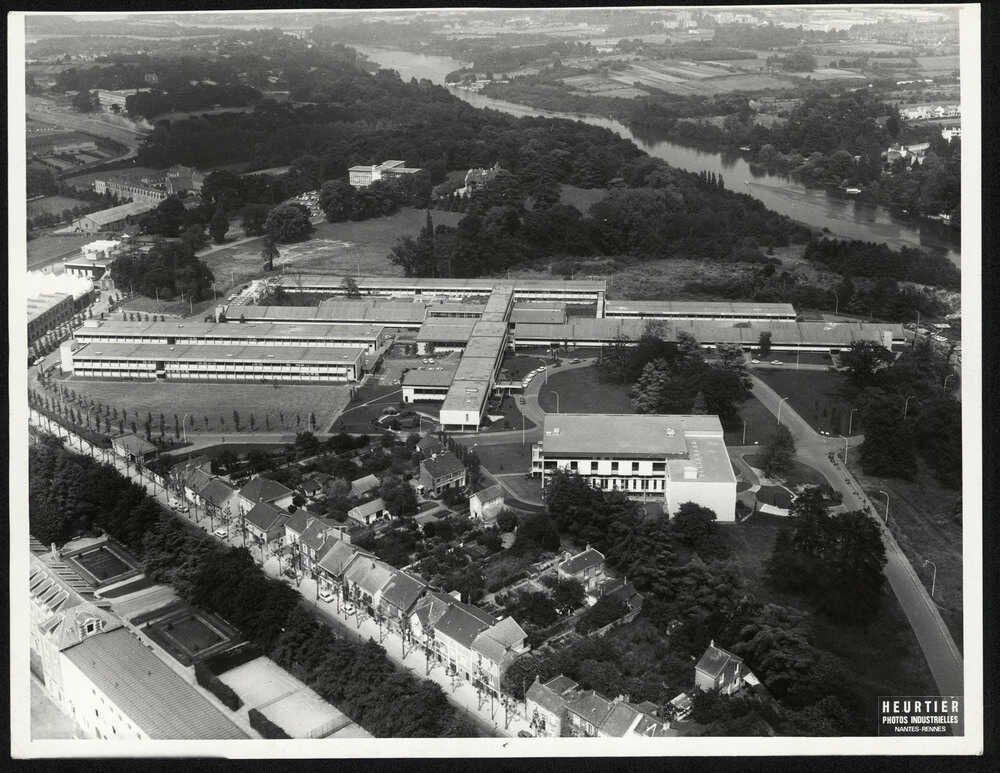

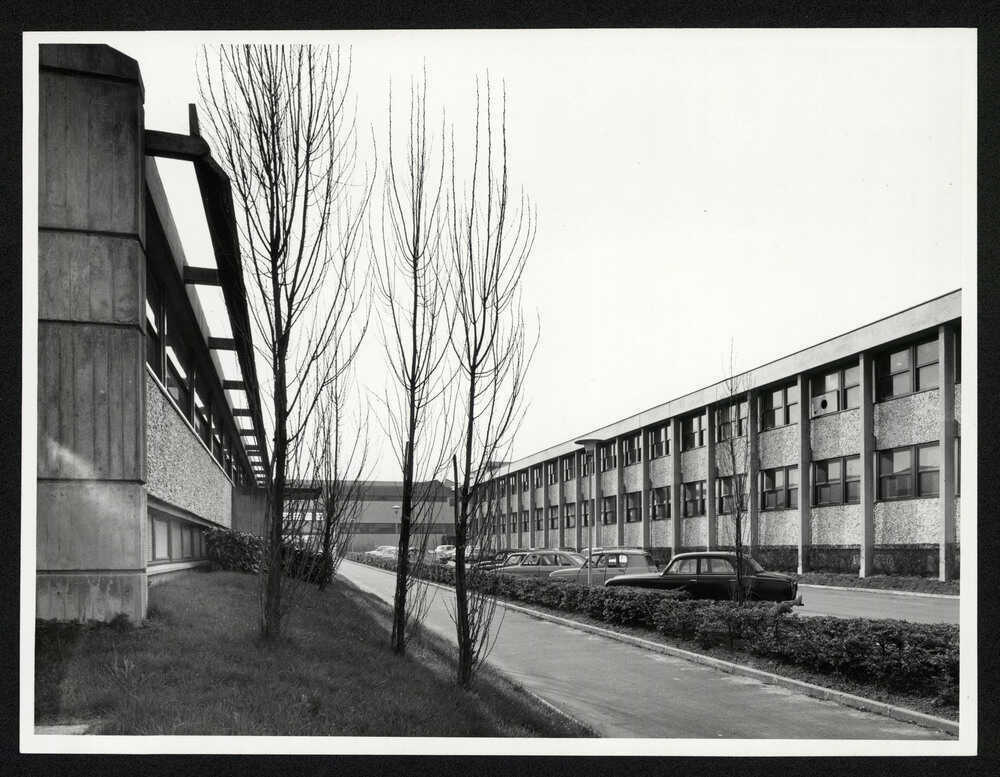

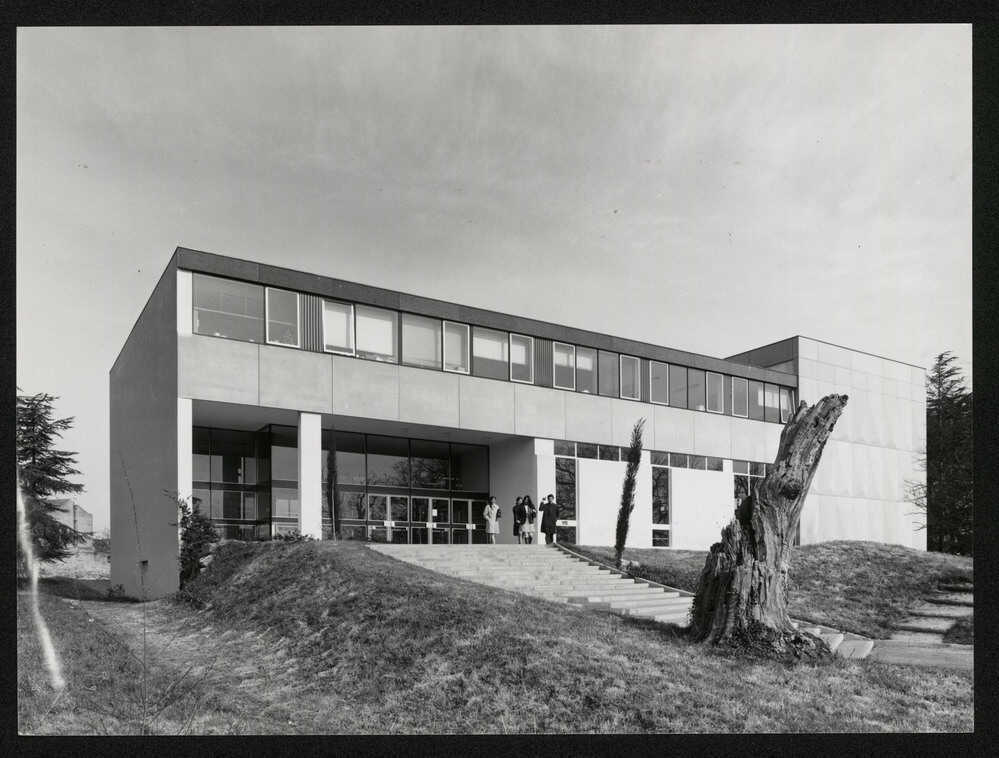

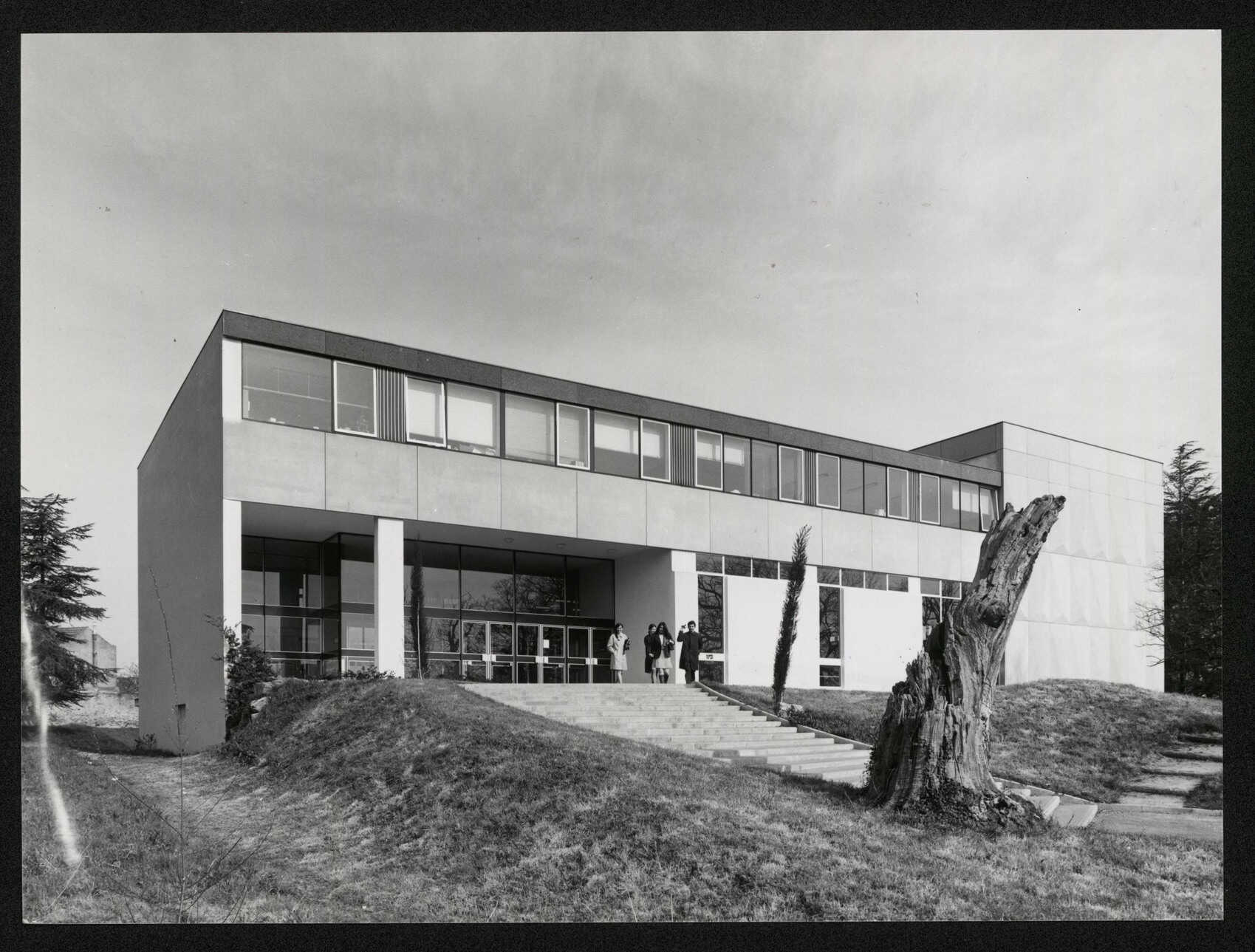

Il faut encore attendre plus d’un demi-siècle pour que Nantes obtienne enfin son université. Un campus flambant neuf accueille la faculté des sciences à la Lombarderie en 1962. Mais attirer les enseignants-chercheurs vers ce site qui n’a pas d’histoire n’est pas une mince affaire. Les premiers sont souvent des agrégés de mathématiques résidant sur place ou des enseignants-chercheurs venant de Rennes. Peu à peu, des recrutements extérieurs s’opèrent et le « service de mathématiques » devient institut puis laboratoire, acquérant une renommée nationale voire internationale dans ses domaines de spécialité.

Faculté des sciences à la Lombarderie

Date du document : Années 1960

Incontestablement, Nantes possède un patrimoine mathématique singulier dû à la création tardive de l’université, aux initiatives locales tournées vers l’enseignement professionnel et à quelques personnalités phares. Patrimoine archivistique, matériel (ouvrages anciens), oral (témoignages des premiers enseignants-chercheurs de la faculté) qu’il convient de préserver et d’étudier.

Jenny Boucard, Colette Le Lay

Centre François Viète, Nantes Université

2025

Album : Mathématiques à Nantes

En savoir plus

Bibliographie

Suteau Marc, Une ville et ses écoles Nantes 1830-1940, Presses universitaires de Rennes, 1999

Sauzereau Olivier, Nantes au temps de ses observatoires, Coiffard, 2003

Barreau Joël, Guiffan Jean, Liters Jean-Louis, Nantes Le Lycée Clemenceau 200 ans d’histoire, Coiffard, 2008

Emptoz Gérard (dir.), Histoire de l’université de Nantes 1460-1993, Presses universitaires de Rennes, 2002

Fonteneau-Champeau Virginie, « L’enseignement technique à Nantes après 1919 », Actes du Congrès du CTHS, Nancy, 2005

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Jenny Boucard, Colette Le Lay

Vous aimerez aussi

Cité des Bourderies

Architecture et urbanismeLa Cité des Bourderies est construite à l’initiative de l’OPHBM (Office Public d'Habitations à Bon Marché) dans les années 1930. À l’époque, il s’agit d’une des plus importantes opérations...

Contributeur(s) :Amélie Decaux ; Clhoé Rouillon

Date de publication : 03/11/2021

2206

Métropole

Société et culturePar métropole, on entend une grande ville, la plus importante d’une région, possédant des outils et organes de commandement sur un vaste espace, abritant des fonctions s’exerçant sur...

Contributeur(s) :Jean Renard

Date de publication : 24/03/2022

4106

Aviron

Société et cultureL’aviron a très tôt été à Nantes un sport nautique florissant, grâce à la présence de l’Erdre, un plan d’eau idéal.

Contributeur(s) :Jean-Claude Pinson

Date de publication : 17/10/2023

555