Duc Jean V (1399-1442)

Jean V appartient à la dynastie ducale dite des Montforts. Il est le beau-fils de Henri IV d’Angleterre et, par son mariage avec la princesse Jeanne de France, le gendre du roi de France Charles VI. Il appartient donc à deux dynasties royales ennemies, puisqu’il règne en pleine guerre de Cent ans (1337-1453). Son projet politique est de ne dépendre d’aucune d’elles et de garder sa totale liberté, ce qu’il parvient à faire grâce à son habile politique d’équilibre entre les deux royaumes.

Des débuts difficiles à la tête du duché breton

Les relations entre l’Angleterre et la Bretagne sont pacifiées dès 1403. En effet, Jeanne de Navarre, la mère de Jean V, épouse Henri IV d’Angleterre quelques années après le décès de son précédent époux Jean IV, survenu en 1399.

Le roi de France Charles VI choisit Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, pour s’occuper de l’éducation de Jean V, alors âgé de 10 ans. Philippe fait son entrée à Nantes le 1er octobre 1402. Puis, le 3 décembre, il amène avec lui Jean V à sa cour. Le duc s’occupe d’inculquer à son jeune élève l’art de gouverner, et le garde deux ans sous sa tutelle.

En 1404, l’estimant prêt, Philippe le Hardi le renvoie à Nantes pour diriger son duché. Mais, à son arrivée, Jean V trouve une situation perturbée : les Bretons sont en conflit maritime avec les Anglais qui pillent les côtes et la Manche. Le jeune duc décide de leur rendre coup pour coup mais, face aux risques de guerre, Jeanne de Navarre intervient et pousse son fils et son mari à s’entendre. Finalement, en mai 1407, les deux parties consentent à la trêve.

Pendant la Guerre de Cent ans, une politique d’équilibre entre la France et l’Angleterre

À la même époque, le royaume de France est à la fois en guerre contre l’Angleterre et est en situation de guerre civile. Charles VI et son successeur Charles VII, pressent Jean V de leur venir en aide, mais le duc breton ne souhaite pas s’aliéner l’Angleterre et ne va pas plus loin qu’une attitude bienveillante. En ces temps troublés, c’est ainsi qu’il espère se maintenir.

L’armée française est écrasée à Azincourt le 25 octobre 1415. Appelé en renfort par Charles VI pour contrer l’invasion anglaise, Jean arrive à la tête de son armée mais, après la bataille... Personne n’est dupe mais, en remerciement de son « aide » et surtout pour le garder dans leur camp, Charles VI et ses conseillers restituent à Jean Saint-Malo, qui s’était soustraite à l’autorité ducale en 1379.

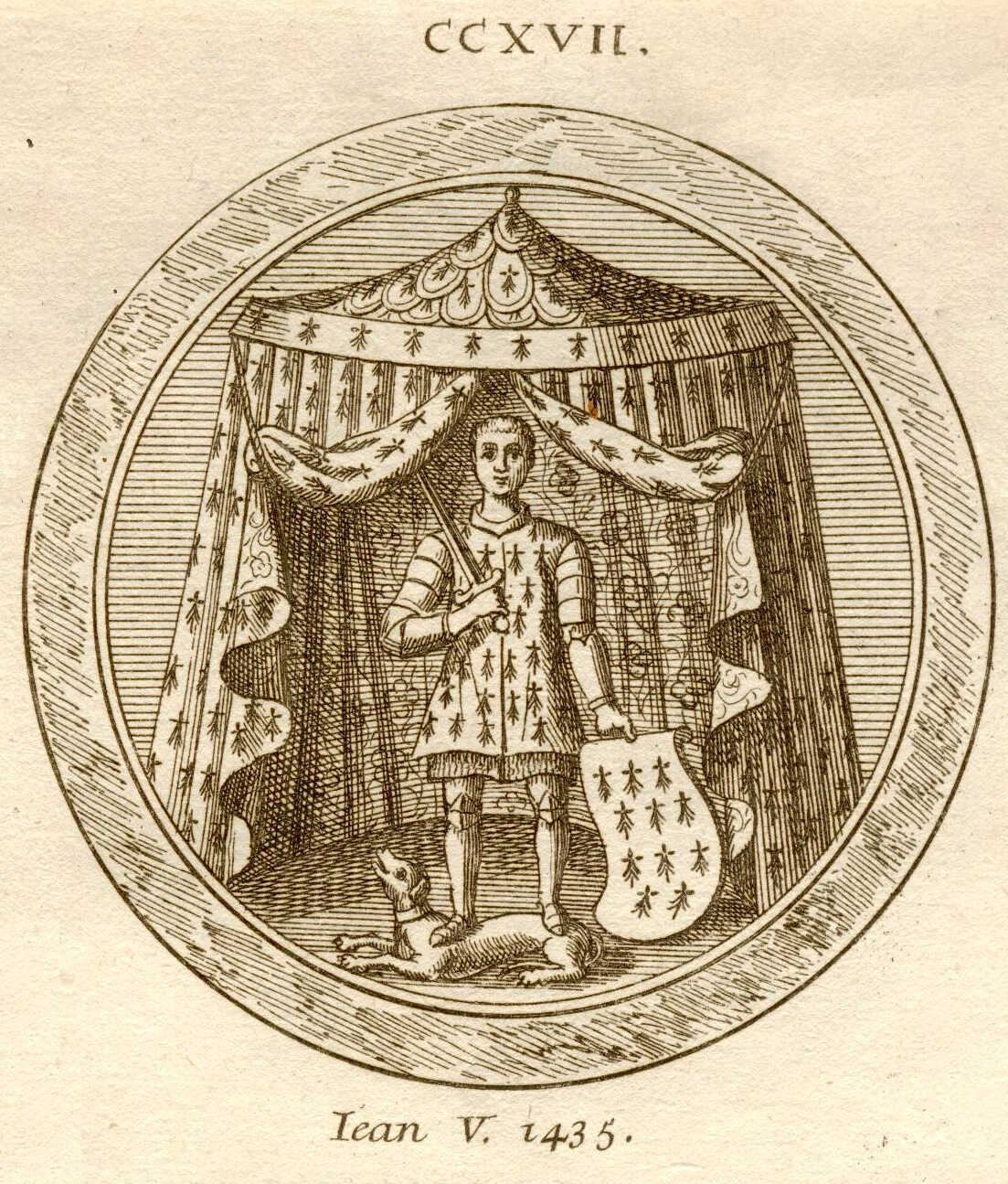

Sceau de Jean V, duc de Bretagne

Date du document : 1742

En 1417, Jean V prend le titre de « Duc par la grâce de Dieu » et décide de réorganiser son Hôtel, à Nantes, sur le modèle royal.

Le conflit avec Marguerite de Clisson : l’enlèvement du duc

À partir de 1418, Jean V, jugeant la guerre perdue pour la monarchie française, cesse toute relation avec elle. Charles VII, qui monte sur le trône de France en 1422, se rapproche alors de Marguerite de Clisson, la fille du connétable Olivier de Clisson, décédé en 1407. Marguerite n’a pas renoncé à imposer sa lignée à la tête du duché et verrait très bien son fils Olivier devenir le prochain duc.

Dans l’impossibilité de l’affronter directement, elle invite Jean V à son château de Champtoceaux par l’intermédiaire de son fils, en lui promettant des banquets avec « les plus belles damoiselles, jeunes et fraîches ». Mais, alors qu’il est en route vers Champtoceaux, Jean V est fait prisonnier le 13 février 1420. Le lendemain, Marguerite de Clisson vient lui demander de renoncer à la Bretagne et de la céder à son fils et à sa descendance. Terrorisé, Jean V accepte. Mais son épouse, la duchesse Jeanne de France, réagit en nommant le vicomte de Rohan lieutenant général du duché. Ce dernier est le gendre de Marguerite de Clisson. En parvenant ainsi à le mettre dans son camp, la duchesse enlève à Marguerite beaucoup de crédibilité et d’appuis potentiels. Puis, la duchesse rassemble une armée et se dirige vers Champtoceaux.

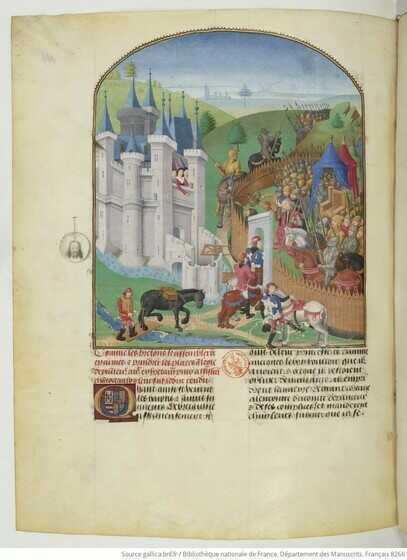

Reddition de Marguerite de Clisson et libération du duc Jean V

Date du document : 15e siècle

Le château est assiégé au mois de mai et Marguerite abandonne ses prétentions en échange de la liberté de quitter son château avec ses fils sans être inquiétée. Le duc est libéré et de retour à Nantes le 5 juillet 1420. Rapidement il parvient à retourner la situation à son avantage : il assigne les Blois-Penthièvre, la famille de Marguerite, à son tribunal. Mais ces derniers, alors en fuite, refusent de comparaître. Appliquant le droit féodal, Jean V les condamne à mort et à la confiscation de tous leurs biens pour félonie et crime de lèse-majesté. Leur domaine est saisi et le duc sort renforcé de l’épreuve. Son pouvoir n’est désormais plus contesté dans le duché.

Le soutien de la ville de Nantes à la politique ducale

L’épisode de l’enlèvement de Jean V avait renforcé les liens entre le pouvoir ducal et Nantes, les bourgeois de la ville lui étant restés fidèles. Après sa libération, en remerciement, le duc leur accorde de nouveaux droits : le conseil des bourgeois est élargi de six à douze membres et, en plus de leurs pouvoirs financiers et militaires, il se voit attribuer la tâche d’élire un procureur qui devient le représentant officiel de la communauté et le défenseur attitré de ses intérêts. D’autre part, contre la garantie de ses privilèges et contre la consultation régulière de ses élites, Nantes doit apporter son soutien au duc lorsque les circonstances l’exigent. Mais, grâce aux concessions ducales, Nantes est désormais dotée d’une véritable personnalité juridique. Son autonomie n’est toutefois pas totale car le capitaine qui représente le duc conserve d’importants pouvoirs.

Toujours à Nantes, la façade de la cathédrale est construite à l’initiative de Jean V qui, avec l’évêque Jean de Malestroit, en posent la première pierre le 14 avril 1434.

L’exécution de Gilles de Rais

Mais la situation internationale reste inquiétante tout au long de son règne : le 21 mai 1420 à Troyes, le roi de France Charles VI reconnaît Henri V d’Angleterre comme son héritier et successeur légitime et le nomme régent du royaume avec effet immédiat. Jean V adhère au traité, reconnaissant le roi d’Angleterre comme le prochain roi de France.

Cependant, quelque peu échaudé par des alliances qui lui ont surtout rapporté des ennuis, dorénavant et jusqu’à la fin de son règne, le duc s’en tient à une politique de stricte neutralité entre la France et l’Angleterre. Il évite ainsi à la Bretagne de connaître les malheurs de la guerre.

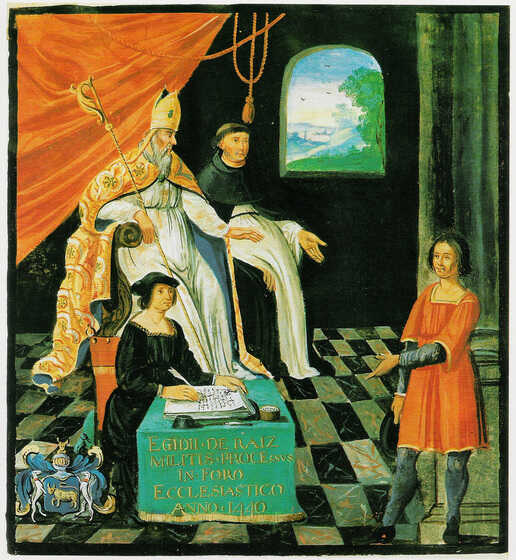

Ainsi, le duc Jean V n’intervient pas en faveur de Jeanne d’Arc, brûlée vive par les Anglais le 30 mai 1431, et observe envers ses compagnons une attitude opportuniste et cynique. Lorsque Gilles de Rais, un grand seigneur breton, maréchal de France et compagnon de Jeanne d’Arc, se retrouve à court d’argent, il lui rachète à vil prix en 1438, les seigneuries d’Ingrandes et de Champtocé, à l’est du duché. Lorsque Gilles est excommunié par l’évêque de Nantes, Jean V le fait arrêter « pour ses crimes énormes, meurtres, sodomie et magie », et conduire au château du Bouffay à Nantes, qui était, à l’époque, le siège de la justice du duché. En 1440, Gilles est condamné à mort pour sorcellerie, crime et hérésie. Il est exécuté avec deux compagnons le 26 octobre à Nantes. Les condamnés arrivent sur le lieu de leur exécution en chantant le De profundis, repris en chœur par l’immense foule venue y assister…

Miniature représentant le procès de Gilles de Rais

Date du document : 17e siècle

Le bilan du règne

Après un règne long et mouvementé, Jean V meurt au manoir de la Touche, à Nantes, le 29 août 1442. Son règne est celui de l’achèvement de la mutation de la Bretagne en principauté autonome avec l’aide de conseillers d’envergure, parmi lesquels on peu citer Jean de Malestroit, évêque de Saint-Brieuc puis de Nantes, chancelier de 1408 jusqu’à la fin du règne.

Le duc bat monnaie d’or et d’argent et dispose de ses propres ressources fiscales, en particulier le fouage, dont le taux connaît une sensible augmentation tout au long du XVe siècle. Sur le plan militaire, la création du corps des francs-archers de Bretagne en 1425, permet à l’armée ducale d’avoir une infanterie digne de ce nom.

Monnaie du duc Jean V

Date du document : 27/02/2016

Finalement, selon l’historien Pitre-Chevalier (1812-1863), "Sa cour n'avait rien à envier à celle des plus grands rois".

Eric Borgnis Desbordes

Agence Culturelle Bretonne de Loire-Atlantique

2024

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Eric Borgnis Desbordes

Vous aimerez aussi

Escaliers et statue Sainte-Anne

Architecture et urbanismeLe quartier de Sainte-Anne, dit aussi de l’Hermitage, offre un remarquable point de vue sur Nantes et sur la Loire. Il n’a pas toujours été nantais !

Contributeur(s) :Louis Le Bail

Date de publication : 08/04/2019

11518

Le lapin blanc a remplacé en 1970 Mélanie la Bretonne sur les boîtes de conserve, mais la marque Cassegrain est toujours là, signe de la notoriété d’une marque déposée par Charles Cassegrain...

Contributeur(s) :Didier Guyvarc'h

Date de publication : 11/02/2020

4842

Mosquées

Architecture et urbanismeL’islam à Nantes est lié à l’arrivée de plusieurs vagues migratoires (Maghreb, Afrique noire, Turquie) dont la répartition spatiale est surtout fonction de l’offre de logements dédiés...

Contributeur(s) :Anne Bossé , Elisabeth Pasquier , Noémie Boulay ...

Date de publication : 01/03/2019

8767