Musées du château des ducs de Bretagne

Le 30 mai 1924, les Nantais peuvent enfin visiter leur château ! Auparavant palais ducal, prison et caserne, son accès demeurait interdit au public. Dès son ouverture, un musée y est inauguré. Au cours du 20e siècle, les collections municipales s’étoffent, et le château abrite jusqu’à six musées différents. En 2007, après une intense période de travaux, toutes ces collections sont réunies pour donner naissance au Musée d’histoire de Nantes.

Les premiers musées du château

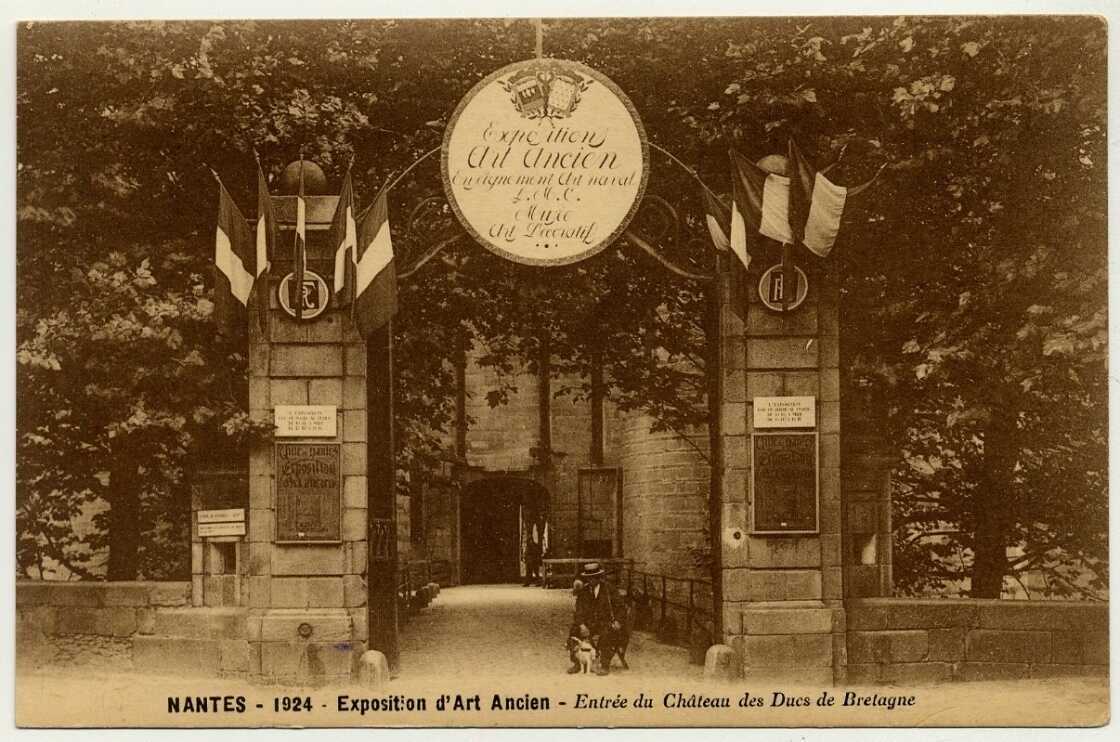

Lorsque le château des ducs de Bretagne est cédé à la Ville de Nantes en 1915, il est immédiatement prévu de mettre le monument à la disposition du public. Un projet d’hôtel de ville est évoqué, mais c’est finalement la création d’un musée qui est décidée. Le Comité régional des Arts appliqués fonde le Musée des arts décoratifs en 1921, et nomme à sa tête un conservateur qui va marquer l’histoire des musées nantais jusqu’en 1969 : Joseph Stany-Gauthier. Ce premier musée à vocation pédagogique est inauguré le 30 mai 1924, et présente dans quatre salles « des objets anciens, des collections régionales, de l’art moderne et des objets bretons ».

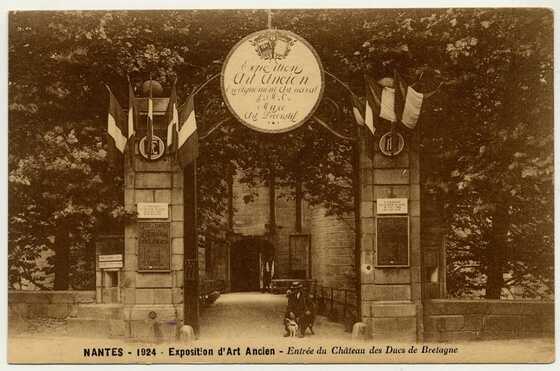

Entrée du château des ducs de Bretagne en 1924

Date du document : 1924

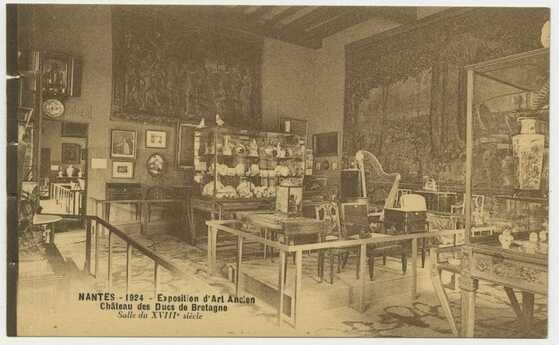

Durant les quinze années suivantes, le musée inaugure de nouvelles salles, afin de présenter aux visiteurs des collections très diverses : mobilier régional, objets provenant d’Égypte, de Perse, de Chine et d’Inde, salle des moulages… Ces œuvres proviennent de la collection municipale originelle, mais aussi de dons importants et de dépôts des musées nationaux (des musées du Louvre et de Cluny notamment). En 1939, 20 salles sont accessibles au public, dont 7 spécifiquement dédiées à l’art régional.

Salle d’exposition d’art ancien du château des ducs de Bretagne en 1924

Date du document : 1924

Le Musée d’art populaire régional (pays nantais, breton et vendéen) n’a jamais été inauguré, mais existe en germe dès l’ouverture du Musée des arts décoratifs. Ses collections vont s’enrichir fortement sous la volonté très marquée de Stany-Gauthier. En effet, celui-ci effectue, dès les années 1920, mais surtout dans les années 1930, des collectes importantes de mobilier, de costumes et de céramiques sur toute la façade atlantique de la Bretagne historique.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les collections sont évacuées pour les protéger. À la réouverture, Joseph Stany-Gauthier les répartit en deux grandes sections distinctes : le Musée d’art populaire régional dans le Grand Gouvernement, et le Musée des arts décoratifs dans le Grand Logis.

Salle d’exposition d’art breton du château des ducs de Bretagne en 1924

Date du document : 1924

Sous l’impulsion de Stany-Gauthier, deux autres musées sont créés près du château, et placés sous sa responsabilité. Le musée de Nantes par l’image est inauguré en 1927 à la Porte Saint-Pierre près de la cathédrale, pour conserver des témoignages de la ville ancienne en train de disparaître, modifiée par les travaux de comblements des bras de la Loire notamment. Il propose une vaste iconothèque de la ville de Nantes, en présentant des estampes, des dessins, des portraits de Nantais célèbres, mais aussi du matériel de fouille archéologique, des sculptures et des maquettes. Ce musée ferme en 1970, et les collections sont mises en réserve au château. Le musée d’art religieux ouvre ses portes en 1933 à la Psallette. Ses collections rejoignent le château en 1973.

Le musée des Salorges

En 1924, les frères Louis et Maurice Amieux, directeurs de la conserverie Amieux Frères à Nantes, fondent le musée des Salorges. Installé dans l’usine désaffectée de Joseph Colin, première fabrique industrielle de conserves en boîtes construite en 1824 rue des Salorges, le musée doit d’abord être un « musée technique et rétrospectif de la conserve ». La collection s’étend rapidement à : « la conservation de souvenirs du passé, se rattachant directement ou indirectement à l’industrie des conserves alimentaires, à la pêche fluviale et maritime, à la gastronomie, aux industries navales, métiers et corporations, ainsi qu’au passé fluvial, maritime et colonial, commercial et industriel de Nantes et sa région ». Les collections sont données à la Ville de Nantes en 1934. Mais le musée est encore installé rue des Salorges lorsqu’il est bombardé, le 23 septembre 1943. Les œuvres rescapées sont un temps réunies au Musée Dobrée en 1945, puis définitivement transférées au château, où le Musée des Salorges réouvre en 1956, dans le bâtiment du Harnachement, sous l’appellation « Musée de la marine ».

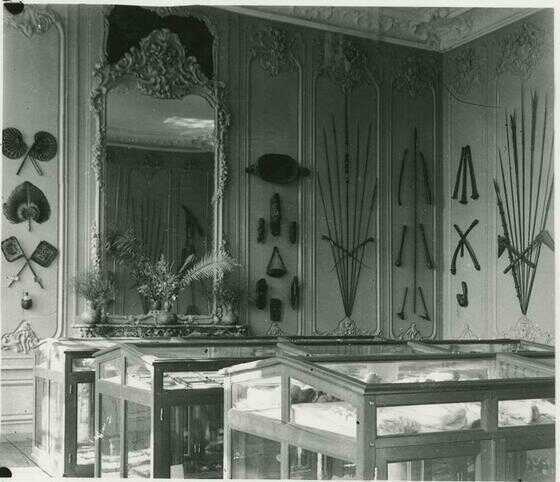

Le musée colonial du Grand Blottereau

Enfin, en 1979, ce sont les collections de l’ancien musée colonial du Grand Blottereau qui intègrent le château. Ce musée avait été créé en 1905 par la Ville de Nantes pour les cours pratiques de la section coloniale de l’École Supérieure de commerce de Nantes. Sur le modèle de l’école supérieure de commerce de Marseille, la section coloniale de l’école supérieure de commerce de Nantes forme les futurs cadres coloniaux à la géographie, l’histoire et l’ethnographie des pays qu’ils vont devoir administrer. Une collection est donc réunie, comprenant à la fois des spécimens d’histoire naturelle (végétaux, coquillages…) et des objets d’ethnologie (armes, instruments de musique…). En 1979, à la fermeture du château du Grand Blottereau, ces collections sont réparties entre le Muséum d’histoire naturelle de Nantes et les musées du château des ducs de Bretagne.

Une salle du musée colonial du Grand Blottereau

Date du document :

La restauration du monument et le Musée d’histoire de Nantes

Dans les années 1990, un projet de musée d’histoire voit le jour parallèlement à la restauration du monument. Les musées du château ferment tous leurs portes, et un grand chantier des collections s’organise. Il s’agit de concevoir un musée de l’histoire de la ville. Après quinze ans de travaux, le Musée d’histoire de Nantes est inauguré en février 2007.

Salle 8 du Musée d’histoire de Nantes

Date du document :

Ce siècle d’histoire complexe explique la grande diversité des 40 000 objets de collections qui sont aujourd’hui conservés au château des ducs de Bretagne.

Anne Bouillé

Musée d’histoire de Nantes

2024

En savoir plus

Bibliographie

Benoist Luc, Le Château des ducs de Bretagne et ses musées, Chiffoleau, Nantes, 1971

Château des ducs de Bretagne : projet muséographique février 2004, Château des ducs de Bretagne, Nantes, 2004

Château des ducs de Bretagne : Musée d’histoire de Nantes, Château des ducs de Bretagne, Nantes, 2007

Guillet Bertrand, Gualdé Krystel, Le musée d'Histoire de Nantes : château des ducs de Bretagne, Château des ducs de Bretagne, Nantes, 2009

Jouzeau Marie-Hélène, Guillet Bertrand, Nantes, ville portuaire à travers les collections du musée. Musée du château des ducs de Bretagne, Château des ducs de Bretagne, Nantes, 1995

Webographie

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Anne Bouillé

Vous aimerez aussi

Jean-Jacques Renouard de Villayer (1607-1691)

Personnalité nantaiseSavez-vous ainsi que l’idée première du timbre-poste – bien longtemps avant l’apparition de ce mot – est apparue en France en 1653, à l’instigation d’un académicien nantais ?

Contributeur(s) :Didier Galagain

Date de publication : 04/01/2023

1903

Tout comme Paris avait son lieu de haute justice avec ses fourches patibulaires sur les hauteurs de Montfaucon, la ville de Nantes s’est munie également de gibets dont il ne reste plus...

Contributeur(s) :Kevin Morice , Vassili Moreau-Miossec

Date de publication : 07/05/2024

1398

Élisa Mercoeur (1809 - 1835)

Personnalité nantaiseAuteur romantique à la fois poète et romancière, Élisa Mercoeur côtoie les plus grands écrivains de son temps entre Nantes et Paris.

Contributeur(s) :Chloé Voirin

Date de publication : 25/03/2019

5056