Vignes du seigneur de Porterie

Pour la commune de Nantes, le « vieux cadastre », dit aussi cadastre napoléonien, date de 1843. Un « état de sections » accompagne les plans ; il indique pour chaque parcelle, outre le nom du propriétaire, comment elle était utilisée : terre labourée, pâture, marais, jardin…

Les vignes de Porterie

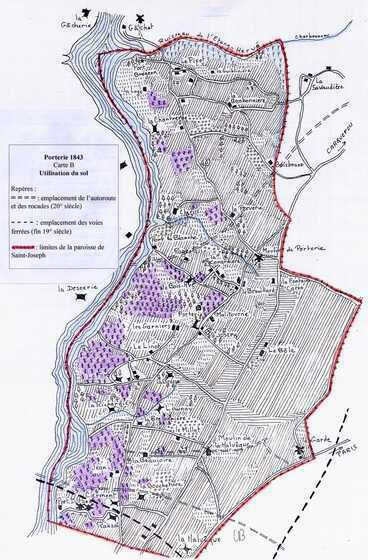

La vigne occupait autrefois la majeure partie des coteaux, entre le chemin de Porterie (la route de Saint-Joseph) et l’Erdre. La prairie entre l’École des Mines et le parc de la Chantrerie, route de Gâchet : une vigne ; aujourd’hui, ce sont les immeubles IMA ; le terrain près du pont de l’autoroute, côté Atlanpole : la vigne de la Perverie ; des gymnases de Saint-Joseph à l’Erdre : des vignes ; entre la route de Saint-Joseph et les Castors de l’Erdre : une vigne ; autour du Port-des-Charrettes : des vignes ; le bois actuel du Fort : une vigne ; le parc des expositions de la Beaujoire et les abords du chemin du Port-Durand : des vignes, des vignes. Le vaste terrain où les enfants vont aujourd’hui donner du pain aux ânes, dans le parc de la Chantrerie, était devenu une pâture, mais le cadastre avait gardé son ancien nom : « la grande vigne ».

Carte d'utilisation du sol de l'ancienne paroisse de Saint-Joseph-de-Porterie

Date du document : 03-05-2011

Les outils des vignerons

D’autres documents confirment l’importance de cette culture : presque tous les inventaires après décès effectuées par les notaires dans les métairies et borderies relèvent la présence de « serpes tailleresses », de portoires, de barriques pleines ou vides, de « pompes à soutirer », de cuves. Souvent, un assortiment d’outils de tonnelier complète cet inventaire : il fallait entretenir le plus longtemps possible les barriques ; en 1785, Pierre Grégoire, des Garniers, près du bourg de Saint-Joseph, laisse un coffre contenant « une vrille, une scie, un chien, un david, un jabouer, une asse, une plane, un mauvais couteau, un tire-fond, à l’usage de tonnelier », et « dix-sept barriques tant bonnes que mauvaises ». Les pressoirs se trouvaient dans les celliers des châteaux, des grosses maisons bourgeoises : Clermont-Ranzay, la Bouchetière, la Chantrerie…

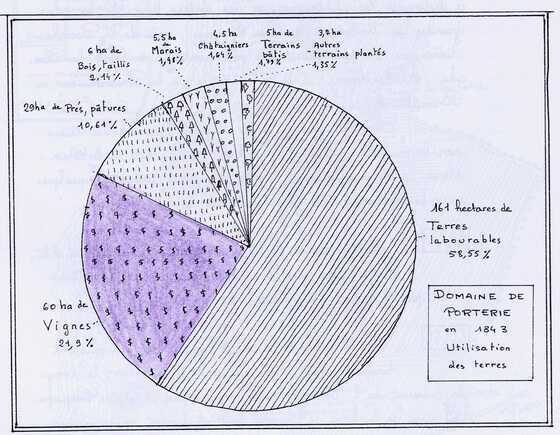

Le domaine de Porterie, le plus grand du quartier, qui appartint à René-François Lelasseur, couvrait 300 hectares. Un peu plus de la moitié consistait en terres labourables (161 ha) ; 60 hectares étaient plantés en vigne ; les prés et pâtures n’occupaient que 29 ha. Le reste, c’étaient des bois, des châtaigneraies, des terrains plantés ou bâtis, des marais. En 1777, un drame éclate sur les terres de la Richardière (devenues la Roseraie de la Beaujoire). Pierre Bernardeau, le fermier, est accusé d’avoir laissé trois de ses vaches pénétrer dans un clos de vigne ; quelques ceps ont été croqués. Il en résulte un procès qui durera cinq ans !

Répartition des cultures du domaine de Porterie

Date du document : 02-06-2011

En 1868, on se décide à aménager le chemin de la Chantrerie, qui deviendra plus tard la route de Gâchet. Raoul de Saint-Pern insiste fort pour qu’il ne traverse plus sa ferme de la Perverie, afin de ne pas gêner les travaux agricoles, « notamment au moment des vendanges ». Les trois ou quatre parcelles qui existent encore de nos jours, çà et là, ont bien du mal à nous évoquer ce passé vinicole du quartier.

Vignes à complant

Ces vignes pouvaient être « franches », c’est-à-dire exploitées directement par leur propriétaire. Mais le plus souvent, elles étaient « à devoir », « à complant ». Un acte passé en 1813 devant Me Biguer-Dorange, notaire à Carquefou, nous donne un exemple de ce qu’était ce droit de complant. François Niel, laboureur à la Boisbonnière, vend à Pierre Grégoire, laboureur au Housseau, « le plant seulement de trois ares 04 centiares, ou une demi-hommée, de vigne à devoir le quart à la maison de l’Épinay [le château situé entre le Housseau et Carquefou]. L’acquéreur paiera à partir de ce jour le quart du produit de la vendange et chapons dûs chaque année au propriétaire du fonds [le châtelain de l’Épinay] et évalués vingt-cinq centimes. » La vente a été faite pour 30 francs. Notons en passant qu’en 1813, le système métrique avait encore bien du mal à remplacer les vieilles mesures.

Si la terre appartient au châtelain de l’Épinay, le plant appartient à François Niel, qui peut le vendre indépendamment du sol. François Niel paie la location du sol en laissant le quart de la récolte au propriétaire terrien, ainsi qu’un ou deux poulets (les chapons). Ailleurs, le « devoir » peut s’élever au tiers de la vendange. Le châtelain ne pourra se séparer de son locataire que s’il est prouvé que la vigne n’a pas été soigneusement entretenue. Ce droit de complant ne disparaîtra qu'au 20e siècle, et encore…

Le phylloxéra

François-René Lelasseur, avec ses 60 ha de vignes, a dû largement contribuer à alimenter les cabarets nantais ! À la fin du 19e siècle, une méchante petite bestiole venue d’Amérique, le phylloxéra, détruisit une grande partie des vignes françaises. À cette époque aussi, le développement des chemins de fer contribua à faire venir des vins, de Bordeaux et d’ailleurs, qui devaient être plus agréables à boire que les redoutables piquettes portériennes. Et les vignes du quartier disparurent presque complètement. Presque : si vous observez bien la végétation, dans les friches des Pâtis entre le bourg de Saint-Joseph et l’Erdre, vous avez quelque chance de trouver des vestiges de cette culture disparue : des ceps devenus sauvages qui se mêlent aux ronces.

Louis Le Bail

2018

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Louis Le Bail

Vous aimerez aussi

Pont Anne de Bretagne

Architecture et urbanismeInauguré et mis en service à l’automne 1975, le pont Anne de Bretagne est un ouvrage en béton long de 140 mètres. Axe de circulation majeur, il est représentatif d’une époque où les...

Contributeur(s) :Léa Grieu

Date de publication : 12/11/2025

675

« Nantes, sa cathédrale, ses chantiers navals…» Jusqu’à la fermeture de Dubigeon, en 1987, c’était l’affiche offerte au visiteur pénétrant dans les faubourgs de la ville.

Contributeur(s) :Yves Rochcongar

Date de publication : 27/02/2019

22141

Marqueurs de la recherche scientifique : Spectromètre RMN Cryospec WM250...

Société et cultureLe spectromètre Cryospec WM250 fabriqué par BRUKER, de type par Résonance Magnétique Nucléaire (RMN), a été au cœur de l’une des plus belles aventures scientifiques et industrielles...

Contributeur(s) :Yves Thomas , Michel Spiesser , Valérie Joyaux ...

Date de publication : 01/10/2019

2251