Morgue

Du Moyen Age jusqu’au début du 19e siècle, les corps des noyés sont exposés sur les quais. Selon la période, la putréfaction et les inconvénients qui y sont liés limitent la durée d’exposition de quelques heures à quelques jours, un temps jugé bien insuffisant pour que les familles puissent venir reconnaître leurs disparus.

Un fleuve dangereux

En 1808, le préfet de Loire-Inférieure adresse une lettre au maire de Nantes : « Il importe essentiellement, Monsieur le maire, à l’intérêt des familles, que les noyés puissent être reconnus et le peu de temps qu’on les laisse exposés sur les cales ou quais de cette ville ne me parait pas suffisant pour atteindre ce but. Dans beaucoup de villes, et notamment à Paris, il existe un édifice nommé morgue, uniquement destiné à cet objet. Tous les noyés y sont portés, exposés à la vue du public, et ils ne sont inhumés qu’après avoir été déposés un certain temps. Un concierge est préposé pour veiller à la garde des cadavres et recueillir les renseignements. Je pense qu’un établissement de ce genre serait nécessaire à Nantes et je vous invite à vous occuper des moyens de le former, et de faire face aux dépenses très modiques auxquelles il peut donner lieu. »

Un lieu dédié à l’identification des corps

A la suite de cette lettre fondatrice, une première morgue est adjointe, en 1809, au corps de garde du Port-au-Vin. Il s’agit d’un simple édicule en bois construit par Mathurin Hidrio pour 256 francs. Il se compose d’une pièce unique qui a le mérite de ne plus exposer les corps à la curiosité morbide et de permettre un temps d’exposition un peu plus long. En 1850, la morgue est déplacée sur la cale du quai de Maison Rouge – ancien quai Baco.

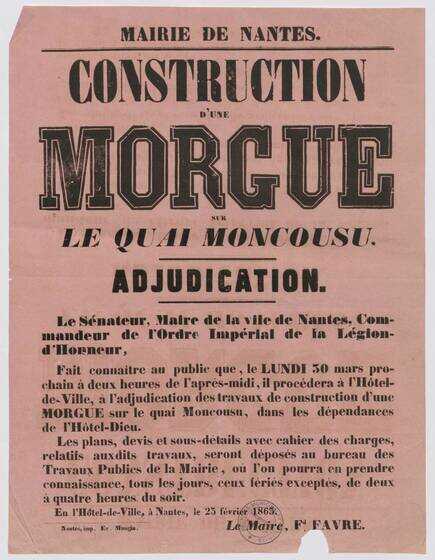

Affiche municipale annonçant la construction d'une morgue sur le quai Moncousu

Date du document : 23-02-1863

Puis, en 1863, la morgue est à nouveau déplacée sur le quai Moncousu, sur des terrains appartenant à l’Hôtel-Dieu. L’édifice est agrandi et construit en pierre mais il n’a pas d’eau courante. Bien qu’érigée dans l’enclave de l’hôpital, c’est un édifice appartenant à la Ville qui en confie la gestion au cafetier voisin. Cette gestion se borne à donner les clefs sur demande.

Le rattachement de la morgue à l’hôpital Hôtel-Dieu

Cette organisation perdure jusqu’aux années 1920 où la morgue est affectée au service des cimetières. Un gardien y est alors attaché mais le bâtiment ne permet pas de l’autoriser à y résider : les effluves qui s’en échappent ne lui permettent même pas de manger dans le local qui lui est attribué.

Pourtant, lorsqu’en 1933, la construction de la maternité requiert un nouveau déplacement de la morgue, aucun terrain ne semble adapté : 60% des décès à Nantes sont dus à des noyades, il est donc impérieux que la morgue reste à proximité des quais.

La même question se pose alors à Rezé où la morgue située sur la cale de la verdure, à la confluence de la Sèvre et de la Loire doit être déplacée suite à la cession du terrain à un industriel. La solution nantaise apportée à ce problème est d’absorber la morgue dans l’hôpital afin de lui conserver la proximité avec la Loire.

Julie Aycard

Direction du patrimoine et de l'archéologie, Ville de Nantes / Nantes Métropole ; Service du Patrimoine, Inventaire général, Région Pays de la Loire

Inventaire du patrimoine des Rives de Loire

2021

Vous aimerez aussi

Statue Premier Miroir de Camille Alaphilippe

Architecture et urbanismeL’œuvre Premier Miroir installée au Jardin des Plantes au-dessus d’un plan d’eau est une copie d’une sculpture en grès, déposée à la Ville de Nantes par l’État en 1910. Cette dernière...

Contributeur(s) :Aurélie De Decker

Date de publication : 25/07/2025

686

Ancien pont de la Casserie

Architecture et urbanismeLe pont de la Casserie reliait les rues de la Haute Casserie et celle de la Basse Casserie. Selon certains historiens, il était l’un des plus anciens ponts nantais sur l’Erdre avec...

Contributeur(s) :Louis Le Bail , Antoine Pouponneau (Archives de Nantes)

Date de publication : 11/12/2020

1786

Cimetière de Miséricorde

Architecture et urbanismeLe cimetière de Miséricorde, situé dans le quartier des Hauts-Pavés, est l’un des cimetières emblématiques de Nantes. Ouvert en 1793, il abrite dès le 19e siècle les plus grands noms...

Contributeur(s) :Agathe Cérède , Xavier Trochu , Kévin Lognoné ...

Date de publication : 06/09/2021

19910