Marcel Schwob (1867 – 1905)

À la fois écrivain, traducteur et journaliste, Marcel Schwob se passionne pour les langues et une maîtrise du mot, proche du mouvement symboliste.

Photographie de Marcel Schwob

Date du document : 20e siècle

Une enfance sous le signe de l’écriture

Marcel Schwob naît dans une famille d’intellectuels nantais. Son père, Georges Schwob, prend la direction du journal Le Phare de la Loire en 1876 et est un ami de Théodore de Banville et de Théophile Gautier. Sa mère, Mathilde Cahun, appartient à une famille d’intellectuels juifs originaires d’Alsace.

Portrait de Mathilde Cahun

Date du document : sans date

Les débuts de critique littéraire

Le jeune Marcel part étudier les lettres à Paris où il rejoint son oncle maternel Léon Cahun, alors conservateur à la bibliothèque Mazarine. Il se lie d’amitié avec Léon Daudet et Paul Claudel. Il entame une carrière de journaliste en collaborant au Phare de la Loire, à l’Événement, et à l’Écho de Paris, dont il dirige le supplément littéraire avec Catulle Mendès de 1891 à 1893. Pendant cette période, il prend la défense de Tête d’Or, la première pièce de théâtre de Paul Claudel parue en 1890, et assure la publication de L’Écornifleur de Jules Renard en 1892. Il soutient aussi le romancier Alfred Jarry qui lui dédiera son Ubu roi en 1896.

Une passion pour la structure des langues

Il voue une véritable passion pour les langues comme le grec et le sanskrit, et devient rapidement polyglotte. En 1895, il traduit Moll Flanders de Daniel Defoe, ainsi que des œuvres de William Shakespeare et d’Oscar Wilde.

Il suit les cours de linguistique de Saussure à l’École des Hautes Études de Paris tout en étudiant l’argot, qu’il considère comme complexe et codé. Il étudie plus particulièrement la langage des Coquillards utilisé par François Villon dans ses Ballades en jargon, composées dans la seconde moitié du 15e siècle et publiées tardivement en 1971.

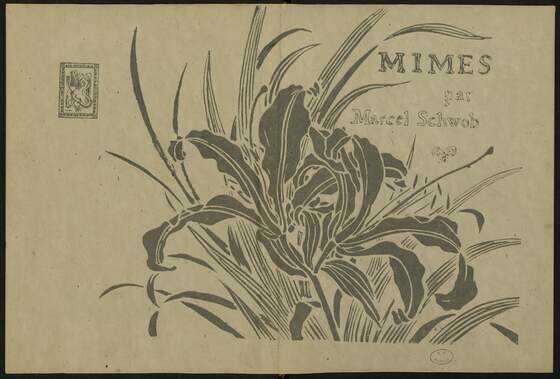

Mimes

Date du document : 1893

Un écrivain proche du symbolisme

Il publie en parallèle une série de contes comme Cœur double en 1891, Le Roi au masque d’or en 1892, et l’année suivant un recueil de pastiches intitulé Mimes. Il fait paraître Le Livre de Monelle en 1894, qui est à la limite du poème en prose. Ses procédés littéraires inspireront d’autres auteurs comme André Gide, William Faulkner ou encore Borges. En 1895, il entame la rédaction de son chef-d’œuvre, Vies imaginaires, qui paraît dans L’Écho de Paris et qui sera publié en un seul volume quelques années plus tard.

La même année, il fait la rencontre de Marguerite Moreno, une actrice qui joue à la Comédie-Française, et l’épouse à Londres en 1900. Un an plus tard, bien que malade, il décide de se rendre sur la tombe de son ami Robert Louis Stevenson (enterré dans l’archipel des Samoas), avec qui il a entretenu une correspondance pendant six années à la fin des années 1880, et il rentre en France en 1902. Il fait paraître un traité de journalisme intitulé Moeurs des Diurnales en 1903 sous le pseudonyme de Loyson Bridet, et il tient un salon littéraire chez lui à Paris chaque semaine, jusqu’à ce qu’il décède d’une mauvaise grippe en 1905.

Sa nièce, Lucy Schwob, alias Claude Cahun, est quant à elle connue pour son travail d’écrivain et de plasticienne-photographe en lien avec le surréalisme.

Chloé Voirin

Bibliothèque municipale

2019

En savoir plus

Bibliographie

Bibliothèque municipale de Nantes, Marcel Schwob : l’homme au masque d’or, Le Promeneur, Paris, Bibliothèque municipale, Nantes, 2006

Goudemare Sylvain, Marcel Schwob ou les vies imaginaires : biographie, Le Cherche midi, Paris, 2000

Musée des Beaux-arts et Bibliothèque municipale, Le rêve d’une ville : Nantes et le surréalisme : Musée des Beaux-arts de Nantes et Bibliothèque municipale de nantes : 17 décembre 1994 – 02 avril 1995, Réunion des musées nationaux, Paris, Musée des Beaux-arts de Nantes, Nantes, 1994

Webographie

Site de la Société Marcel Schwob

![]()

Marcel Schwob à la Bibliothèque municipale de Nantes

![]()

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Chloé Voirin

Vous aimerez aussi

Pont de la Motte-Rouge

Architecture et urbanismeAchevé en 1885, le pont de la Motte-Rouge est le pont urbain le plus ancien de la ville. Situé au-dessus de l’Erdre, il relie la place Waldeck-Rousseau au boulevard Amiral-Courbet et...

Contributeur(s) :Antoine Pouponneau

Date de publication : 08/03/2019

8399

21 septembre 1817 : Ascension en aérostat de Sophie Blanchard à Nantes

Événement historiqueParmi les premières ascensions en aérostat réalisées à Nantes, on compte celle de Sophie Blanchard le 21 septembre 1817, une pionnière nommée « ministre des ballons » par Napoléon...

Contributeur(s) :Léa Grieu

Date de publication : 07/10/2024

570

Square Maurice-Schwob

Architecture et urbanismeLe square Maurice-Schwob, qui offre un panorama sur la carrière Miséry et la Loire, est dessiné par Étienne Coutan dans l'idée de créer un jardin promenade au sein du quartier Sainte-Anne....

Contributeur(s) :Frédérique Le Bec

Date de publication : 14/06/2019

6768