Lisa Bresner (1971-2007)

Lisa Bresner, écrivaine décédée prématurément à Nantes à l’âge de 35 ans, laisse une œuvre d’une grande richesse qui reste encore à découvrir ou redécouvrir.

Un parcours et une œuvre placés sous le signe de la fulgurance

À Nantes, quartier Bellevue, la médiathèque qui porte son nom a été inaugurée en octobre 2013, quelques années seulement après son décès. Pourtant, le parcours littéraire et artistique de Lisa Bresner reste trop méconnu. Sa mort brutale le 28 juillet 2007 interrompt une œuvre riche d’une trentaine de titres, déployée sur un temps bref d’une petite quinzaine d’années. Le terme « fulgurante », repris par tous ses proches, permet de souligner à la fois l’incroyable précocité et la très vive intelligence de l’écrivaine. Son premier roman, Le sculpteur de femmes, sorte de petit conte cruel inspiré de la Chine du 17e siècle, est publié chez Gallimard, en 1992, alors qu’elle n’a que 20 ans. Le manuscrit avait d’abord été lu et remarqué par l’écrivain Pascal Quignard. Trois autres romans paraissent dans les années suivantes, explorant d’autres facettes de son rapport à la Chine. Très vite, la jeune écrivaine est pensionnaire de la Villa Médicis à Rome (1995-96) puis de la Villa Kujoyama à Kyoto (2001).

Lisa Bresner à Nantes

Date du document : mai 2003

Si la Chine puis le Japon sont au cœur de presque tous ses livres, l’œuvre de Lisa Bresner se caractérise également par une très grande diversité de genres : romans, traductions du chinois, essais de sinologie, livres pour enfants (très nombreux) et d’apprentissage du chinois, sans même parler d’un scénario de BD ou encore d’une belle fiction radiophonique (théâtre) sur le thème de la création artistique inspirée de… Pline l’Ancien.

Prolifique, l’écrivaine s’intéresse à d’autres domaines artistiques, en particulier le cinéma. Elle réalise deux courts-métrages et a le projet affirmé de réaliser un long-métrage d’après un scénario patiemment mûri – dont le roman 8 H 29, publié à titre posthume, constitue une version remaniée. Elle coécrit d’autres scénarios et élabore des projets de documentaires ou d’expositions (notamment sur le Japon ou sur l’écrivain Georges Bataille). Dans la sphère privée, elle aime jouer au piano (Erik Satie a ses faveurs) ou pousser la chansonnette pop.

On peut sans doute établir un lien entre le côté proprement « fulgurant » de ce parcours et l’esprit d’enfance qui animait l’écrivaine, si sensible dans ses livres pour la jeunesse (citons Un rêve pour toutes les nuits, chez Actes Sud, son plus grand succès), mais pas seulement. Pour preuve, Mes autres, magnifique court-métrage réalisé en 2005, dans le cadre des Ateliers d’Angers, avec Jeanne Moreau.

Paradoxe : cet insaisissable esprit d’enfance ne peut occulter une mélancolie de fond. Mélancolie qu’elle aborde frontalement dans son ouvrage le plus érudit (Pouvoirs de la mélancolie) ou ailleurs de manière plus oblique – ce n’est pas l’effet du hasard si Marguerite Duras et Takeshi Kitano, le grand cinéaste japonais, comptent parmi ses influences revendiquées. On peut trouver ici ou là, dans son œuvre, des réminiscences voilées de traumas anciens, par exemple dans Pékin est mon jardin (2003).

Lors d’entretiens, Lisa Bresner a elle-même mentionné publiquement un évènement très douloureux de sa vie : l’assassinat de son père en 1998 – un père qu’elle ne voyait plus depuis des années. « Les gens blessés savent qu’ils peuvent survivre » écrit-elle à plusieurs reprises. Et l’on ne peut qu’imaginer ce qu’elle aurait pu aussi dire ou écrire dans le sillage du mouvement #MeToo.

Une écriture en mouvement

L’écriture de Lisa Bresner est imprégnée de cette « encre de Chine, toujours en mouvement ». Elle a souvent raconté comment, par l’intermédiaire de sa professeure de français de 5e (et psychanalyste) elle s’est mise à l’apprentissage du chinois, alors qu’elle est en difficultés en français. Née à Paris, grandissant dans la capitale, elle fréquente alors le quartier Chinatown, dans le 13e arrondissement, et s’investit à fond dans sa passion. De telle sorte qu’elle sera la seule élève sans ascendance chinoise à passer, à 17 ans, le baccalauréat option chinois première langue. Comme s’il fallait ce long détour par la Chine pour se réapproprier une langue française à sa main, plus déliée.

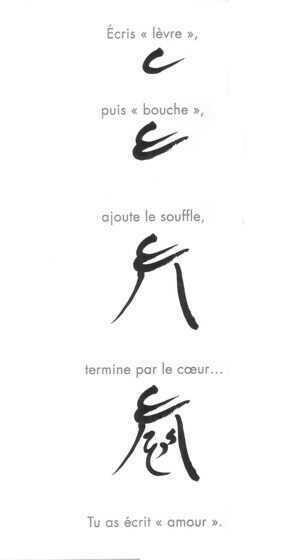

Mais la calligraphie chinoise est aussi affaire de concentration, de souffle, et donc d’émotion. Au fur et à mesure des années, son écriture romanesque évoluera vers plus de retenue (Lao Tseu, 2000). Dans la série des petits livres « Qui es-tu ? Que fais-tu ? » (MeMo) destinés aux enfants, elle cherche beaucoup moins la virtuosité que le plaisir pur de montrer l’écriture en train de se faire, trait après trait.

Elle aimait présenter les idéogrammes comme des « maisons aux pièces infinies », susceptibles de libérer l’imagination. La dimension picturale propre aux caractères chinois se retrouve dans les images qu’elle sait faire naître au fil de la plume. Lors de son cursus universitaire, elle approfondit sa connaissance de l’écriture et de la pensée chinoises avec deux professeurs d’exception, François Cheng et Jacques Pimpaneau, qu’elle considère comme ses maîtres – au même titre que l’écrivain et sinologue René Étiemble, avec qui elle a beaucoup correspondu. À leur exemple, elle y cultive déjà un art de l’écart poétique.

Pour parvenir à ce relâchement dans la maîtrise des idéogrammes et de la calligraphie, il lui a fallu passer par une haute discipline. Sa longue expérience des cours de danse, suivis à haute dose au conservatoire, a pu l’aider. La calligraphie est un art de la main, parfois à même la peau, invitation ouverte à l’érotisme le plus raffiné (comme dans 23 délices). Ce désir de prolonger constamment le geste, l’élan créatif est manifeste dans La vie chinoise de Marianne Pêche (1996), roman marqué par une puissante effervescence langagière.

Calligraphie de l’idéogramme « amour » extrait de « Qui es-tu ? Je suis l’amour »

Date du document : 2001

La Chine de Lisa Bresner est d’abord intérieure, même si elle y fait un premier voyage dès ses 20 ans et que, par ailleurs, « la Chine de la diaspora » la réjouissait. Cependant, au début des années 2000, avec son séjour à la Villa Kujoyama, c’est le Japon qui devient le centre de son attention. Au-delà de son intérêt pour les kanjis, Lisa Bresner perçoit une résonance intime entre sa propre disposition intérieure et la spécificité géographique du pays du Soleil Levant. Comme en écho à sa propre fragilité, le Japon est un archipel d’îles menacé par les secousses sismiques et autres tsunamis. Mémoire individuelle et mémoire collective s’entrecroisent : mémoires d’une catastrophe, intime ou historique, presque indicible. L’écrivaine gagne une maturité nouvelle. Ses récits racontent comment les emprises peuvent être déjouées et une nouvelle liberté – sinon un nouvel amour – advenir.

Nantes et la lumière des bords de Loire

À l’automne 1993, année qui suit la parution du Sculpteur de femmes, Lisa Bresner s’installe à Nantes où elle est professeure de chinois et de calligraphie (mais aussi à Saint-Nazaire). Elle aime que cette ville portuaire soit située au bord de la Loire, non loin de l’océan. L’eau, présence si bénéfique pour elle.

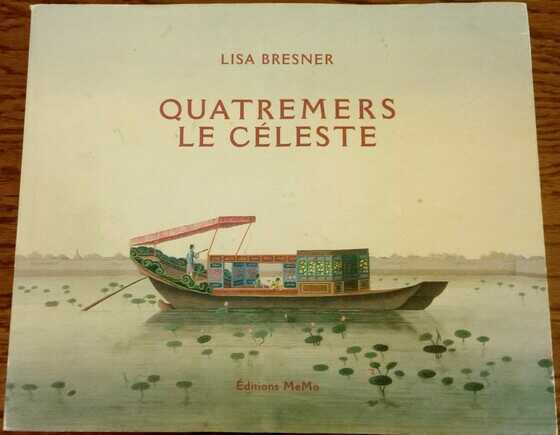

L’un des plus beaux projets éditoriaux de l’écrivaine est né à l’initiative de la maison d’édition nantaise MeMo : Quatremers le céleste, conte initiatique élaboré à partir de 33 gouaches chinoises provenant du Musée Dobrée. Elle y montre sa capacité à faire naître un subtil rêve chinois au fil de la remontée de la « Rivière des Perles ». L’édition originale de 1996, somptueuse, a nécessité le concours d’imprimeurs comptant parmi les derniers détenteurs d’un savoir-faire déjà quasi perdu à l’époque.

Couverture de l’édition originale de « Quatremers le céleste » de Lisa Bresner

Date du document : 1996

Nantes est aussi indissociable de son court-métrage Misako, tourné début 2004. Une jeune femme japonaise tente de surmonter un échec amoureux. Elle fait un vœu qui se réalisera à condition d’emprunter cinq ponts ou passerelles de la ville sans dire un mot...

Lisa Bresner a volontiers comparé la lumière de Nantes, celle du fleuve, à celle de Kyoto ou d’Osaka. Même « quiétude aquatique » propice à la rêverie vagabonde. D’autres projets, achevés ou non, comme 8 H 29, donnent à voir Nantes ou Saint-Nazaire, mais également la bande côtière du côté de Piriac et Mesquer.

Cerisier du Japon planté en hommage à Lisa Bresner sur l’île de Versailles

Date du document : 19-03-2024

L’année qui suit son décès, un hommage officiel lui est rendu au jardin japonais de l’île de Versailles. Un cerisier du Japon est planté à sa mémoire et une pierre gravée à son nom y est déposée au pied.

Damien Robin

Auteur de Traits de lumière – Lisa Bresner, une fulgurance, éditions Art3, Nantes, mars 2024

En savoir plus

Bibliographies

Bibliographie complète de l’œuvre de l’écrivaine (outre MeMo, ses principaux éditeurs sont Gallimard, Actes Sud, Picquier et Albin Michel)

Morault Christine, texte hommage « Lisa Bresner, la fulgurance », revue Place Publique n°5, septembre-octobre 2007

Robin Damien, Traits de lumière – Lisa Bresner, une fulgurance, éditions Art3, Nantes, mars 2024

Webographie

Court-métrage « Mes autres » (3’40’’) avec Jeanne Moreau (visible au bas de la page internet)

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Damien Robin

Vous aimerez aussi

Entrepôt des cafés

Architecture et urbanismeLe quartier de l'Entrepôt tient son nom du premier édifice construit en bordure de son axe principal : l'entrepôt des cafés.

Contributeur(s) :Philippe Bouglé

Date de publication : 05/06/2019

3890

Ponton quai Magellan

Architecture et urbanismeLe ponton installé sur le quai Magellan est mis en fonction en 1941 pour permettre l’approvisionnement du marché du Champs de Mars par voie fluviale et faciliter l’arrivée du poisson...

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 04/02/2021

3042

Arsène Leloup (1803-1876) et René Bouhier (1842-1893)

Personnalité nantaiseLeloup-Bouhier. Deux patronymes attribués en 1935 à l’École professionnelle de commerce et d’industrie, implantée au 11, boulevard de Launay, pour honorer la mémoire de deux de ses...

Contributeur(s) :Nathalie Barré

Date de publication : 01/02/2023

2633