Hôtel de Châteaubriant

Construit à la fin du 15e siècle, au cœur de la cité du duc de Bretagne, l'hôtel de Châteaubriant est un des plus importants hôtels aristocratiques de Nantes. Tour à tour dénommé hôtel de la Papotière, hôtel Becdelièvre, hôtel de Briord, cet édifice a connu une reconstruction au 17e siècle et d'importants remaniements jusqu'au 20e siècle. Désormais propriété de la Ville de Nantes, cet hôtel entre cour et jardin, donne à voir les multiples facettes de son histoire.

L'hôtel de Françoise de Dinan (15e siècle)

Dans la deuxième moitié du 15e siècle, alors que François II duc de Bretagne engage d'importants travaux au château pour en faire sa résidence principale, les nobles de la cour ducale cherchent à se fixer dans la ville intra-muros. C'est le cas de Françoise de Dinan, dame de Châteaubriant qui fait édifier vers 1475, un hôtel particulier situé rue de Briord.

Issue de la grande noblesse bretonne, héritière d'importantes possessions réparties entre Anjou et Bretagne, dont la baronnie de Châteaubriant, Françoise de Dinan est alors une des plus puissantes et des plus influentes dames de la cour. Jusqu'à la fin de sa vie, et malgré son opposition à François II en 1487 suivie d'une réconciliation, elle reste à la cour, se voyant confier l'éducation de la jeune Anne de Bretagne.

A proximité du château, l'hôtel de Châteaubriant occupe un vaste terrain, à l'écart des rues commerçantes, entre la rue de Briord et l'actuelle rue du Moulin. Derrière ses murs, l'hôtel a vraisemblablement tous les attributs d'une grande résidence aristocratique.

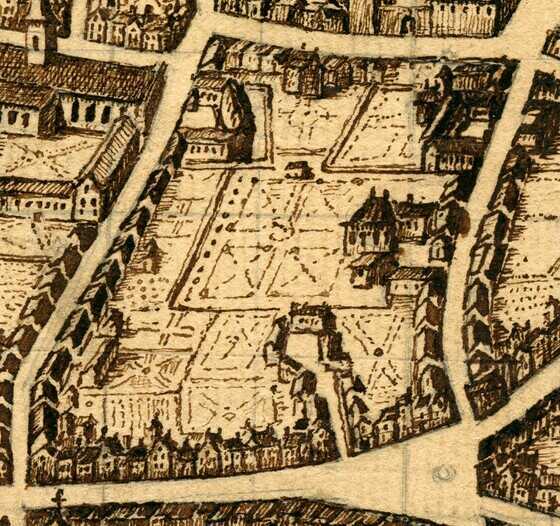

Plan scénographique de Nantes, détail

Date du document : 17e siècle

Cependant il ne reste rien de cette première construction et les archives sont peu loquaces sur cet édifice et sa configuration d'origine. Il est vraisemblable qu'il devait comprendre un logis principal entre cour et jardin, flanqué d'un escalier hors oeuvre et d'une aile en retour côté sud.

L'hôtel de la Papotière et sa reconstruction (16e – 17e siècle)

Au 16e siècle, l'hôtel devient la propriété de Florimond Le Charron, trésorier de Bretagne et seigneur de la Papotière, d'où sa nouvelle appellation. Il est courant, en effet, que les hôtels prennent le nom de leurs occupants. En 1632, l'hôtel de la Papotière échoit à Christophe Juchault, seigneur de Blottereaux. Les Juchault constituent une lignée de nobles qui se distinguent par leur rôle au sein de la Chambre des Comptes de Bretagne.

C'est probablement vers 1632 ou peu avant que l'édifice est reconstruit pour tout ou partie, comme l'atteste la description qui en est faite en 1636 par Dubuisson-Aubenay dans son Initinéraire de Bretagne. L'auteur signale dans la rue de Briord « une autre fort belle maison dite de la Papotière, qui est un grand et long logis dorique, de très beau tuffeau ». Il n'est alors plus question d'un logis médiéval mais d'une nouvelle demeure en tuffeau respectant les ordres de l'architecture classique.

Façades de l’hôtel de Châteaubriant, côté jardin

Date du document : 08-09-2021

La résidence de prestige des Becdelièvre (fin 17e – début 19e siècle)

En 1677, Renée de Sesmaisons héritière de l'hôtel de la Papotière épouse Jean-Baptiste Becdelièvre. La famille Becdelièvre issue de la noblesse bretonne tient une place de choix au sein de la finance : entre le milieu du 17e siècle et la fin du 18e siècle, sur quatre générations de grands officiers, elle compte quatre premiers présidents de la Chambre des Comptes.

Forts de leur position sociale, les Becdelièvre assoient leur prestige en faisant de l'hôtel de la rue de Briord une résidence remarquable. En témoigne la construction au début du 18e siècle d'un escalier d'honneur en angle particulièrement imposant, illustrant par la maîtrise de ses proportions et son agencement, l'excellence du travail des tailleurs de pierre de cette époque.

Hôtel de Châteaubriant, l'escalier d’honneur

Date du document : 08-09-2021

Les Chéguillaume, propriétaires marchands (19e siècle)

En 1819, les Chéguillaume, le frère et la soeur ainsi que leurs conjoints, font l'acquisition de l'hôtel Becdelièvre. Les deux couples se partagent la demeure jusqu'en 1830, date à laquelle Mathurin Chéguillaume rachète ses parts à son beau-frère.

Avec ce changement de propriétaire en 1819, l'hôtel sort définitivement de l'escarcelle de la noblesse pour devenir le bien de négociants puis d'industriels. En effet, Mathurin Chéguillaume est marchand de draps, adjoint au maire de 1832 à 1848, son fils est négociant, son petit-fils filateur de coton, membre de la Chambre de commerce et député en 1871. Ce changement de propriété reflète les mutations sociales de la notabilité nantaise, alors même que s'imposent les élites marchandes au sein du pouvoir.

L'hôtel connaît à cette période des transformations importantes qui attestent de l'évolution des habitations et de leur confort. Différentes archives témoignent de travaux d'amélioration, comme les travaux de ragréage en 1819 et 1846, la distribution de l'eau potable dans l'hôtel en 1858 ou le percement d'une porte-fenêtre en 1889. Peut-être est-ce à cette occasion-ci que les façades du logis principal sont flanquées de deux escaliers extérieurs, dont l'un côté jardin a aujourd'hui disparu. Celui situé côté cour, toujours existant, permet d'accéder à une porte centrale surmontée d'un monogramme identifiant les derniers propriétaires : on y lit entrelacées les initiales C et M des époux Chéguillaume et Méry.

Hôtel de Châteaubriant, cour d’honneur, détail de la porte d’entrée

Date du document : 16-03-2020

Du fait même que plusieurs familles y logent (on y compte les propriétaires mais aussi des locataires), l'édifice a probablement connu des redistributions intérieures au 19e siècle. Cependant, il n'en reste que peu de traces car l'édifice sera à nouveau bouleversé par ses nouvelles affectations au 20e siècle.

Le temps de l'école des Beaux-arts

En 1897, l'hôtel de Becdelièvre est vendu à la Ville de Nantes. En devenant communal, l'hôtel est voué à de nouveaux usages. En premier lieu, la Municipalité envisage d'y installer la toute nouvelle école des Beaux-arts. Jusqu'à présent, la Ville proposait des cours gratuits au sein de son école communale de dessin située rue du Moulin dans un bâtiment aujourd'hui disparu. L'école de dessin partageait des locaux devenus vétustes avec l'école communale de garçons trop à l'étroit.

L'achat de l'hôtel de Châteaubriant rend possible la création d'une véritable école des Beaux arts, alors dénommée Ecole régionale de dessin et des arts décoratifs. Ainsi, le projet architectural est confié à l'architecte en chef de la Ville, A. Marchand, qui propose de conserver l'hôtel de Châteaubriant tout en créant une nouvelle aile contemporaine. Le projet initial prévoyait la démolition de l'aile sud de l'hôtel particulier pour laisser place au nouveau bâtiment.

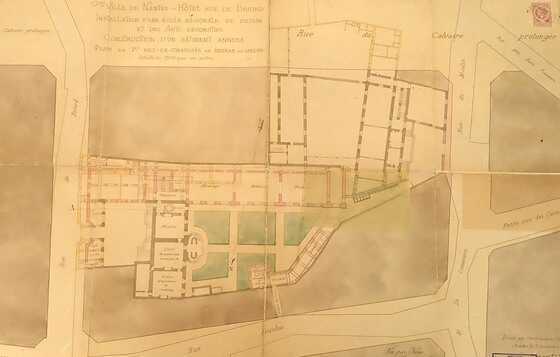

Projet d’Ecole régionale de dessin et des arts décoratifs, extrait du plan du premier étage

Date du document : 02-12-1898

Finalement, l'aile sud de Châteaubriant sera conservée, la nouvelle extension située dans les jardins venant s'imbriquer aux parties anciennes par l'aménagement d'un escalier intérieur communiquant avec l'aile originelle. Extérieurement, la façade du nouveau bâtiment se distingue du logis 17e par ses volumes, ses matériaux et son esthétique d'influence rationaliste, propre à l'architecture publique de la fin du 19e siècle. L'aile contemporaine est entièrement dévolue à l'enseignement avec l'aménagement des ateliers sous les toits, dotés de grandes verrières rampantes exposées au nord pour l'éclairage indirect.

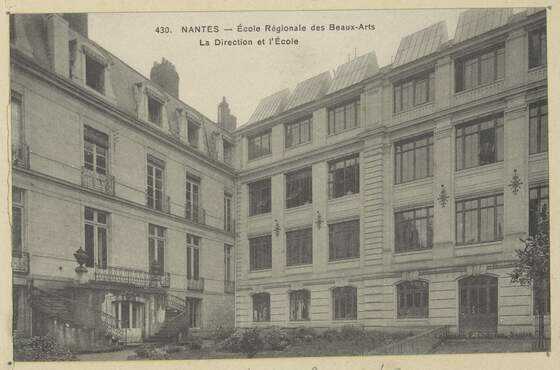

Ecole régionale des Beaux-arts

Date du document : vers 1910

L'école est inaugurée en 1904. Les cours qui y sont dispensés permettent de s'initier au dessin, à la sculpture, à l'architecture avec en complément des cours d'arithmétique, d'algèbre, de géométrie. L'école accueille garçons et filles dans des sections différenciées. Son premier directeur fut le peintre Emmanuel Fougerat, lui-même fondateur du musée des Beaux-arts de Nantes.

Elèves et professeurs de l’école des Beaux-Arts

Date du document : 1905

L'hôtel de Châteaubriant devient le siège administratif de l'institution. Le bureau du directeur ainsi que son appartement sont aménagés dans le grand corps de logis. Le reste de l'hôtel particulier est occupé par des salles de cours, une salle d'exposition et une bibliothèque, ainsi que par d'autres services techniques municipaux comme l'hydraulique puis l'éclairage public qui occupera une partie de l'aile sud. Dans les années 1920, une partie des locaux est dévolue à la recette générale.

Agrandissements et transformations

Dans les années qui suivent son ouverture, l'Ecole régionale a besoin de s'agrandir. La Ville rachète en 1907 l'hôtel de Monti et en 1911 l'hôtel Barrin. Ces deux hôtels particuliers mitoyens de l'hôtel de Châteaubriant donnent directement sur la rue Fénelon. Leur annexion à l'école des Beaux-arts permet à celle-ci de disposer de locaux supplémentaires ainsi que d'un accès direct par la conciergerie offrant une meilleure visibilité depuis la rue. L'hôtel de Monti est un temps conservé dans l'idée d'y installer des appartements de fonction, mais il est finalement détruit vers 1920.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, comme nombre d'institutions publiques, l'hôtel de Châteaubriant est réquisitionné puis après guerre réaffecté avec l'installation d'un bureau de bienfaisance au premier étage de l'aile sud.

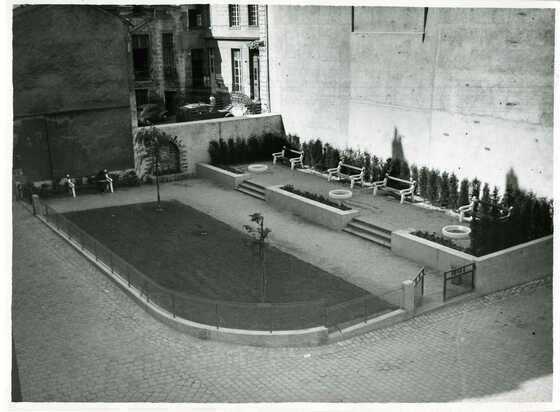

Le bâtiment est quelque peu dégradé, mais il a échappé aux bombardements, à la différence de l'hôtel mitoyen de Villandon sinistré. A son emplacement, sera réalisé dans les années 1950 un square public, aujourd'hui remplacé par un immeuble de Nantes Métropole habitat.

Square rue de Briord

Date du document : 07-1952

Un édifice restauré dans les années 1980

L'édifice a traversé les âges mais dans les années 1980, il souffre de dégradations. Profitant du projet d'extension de l'école des Beaux arts, la Municipalité décide du ravalement de l'hôtel de Châteaubriant. L'intervention a consisté à restaurer les façades et les menuiseries extérieures.

Le bâtiment une fois restauré, est revenu pour partie à l'école des Beaux arts qui y installe sa bibliothèque et une partie de ses ateliers. Le reste des locaux a été affecté à l'association patrimoniale Nantes Renaissance qui y reste jusqu'en 2017. 2017 signe également le départ de l'école régionale des beaux-arts dans ses nouveaux locaux de l'île de Nantes.

Hôtel de Châteaubriant, façade sur cour

Date du document : 09-2020

Le déménagement rend une partie du site vacant, à l'exception de l'hôtel de Châteaubriant. Depuis 2019, la Direction du Patrimoine et de l'Archéologie de Nantes et de Nantes Métropole y est installée. Ainsi la vocation administrative et patrimoniale de cet édifice perdure dans un environnement urbain appelé à se transformer.

Irène Gillardot

Direction du patrimoine et de l'archéologie, Ville de Nantes/Nantes Métropole

2021 (mis à jour en 2023 par Irène Gillardot)

En savoir plus

Bibliographie

Des édifices nantais, Nantes Renaissance, Nantes, 1999

Charrier, Lény, Les hôtels particuliers construits en pierre à Nantes intra-muros de la fin du 15e au début du 16e siècle, Université de Nantes, Nantes, 2017

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Irène Gillardot

Vous aimerez aussi

Le dessous des sols : fouille archéologique du square Fleuriot de Langle

Architecture et urbanismeLe projet de construction d’un bâtiment commercial et de logements square Fleuriot de Langle a entraîné la réalisation d’une opération de diagnostic archéologique pendant le mois de...

Contributeur(s) :Mathieu Laurens-Berge

Date de publication : 06/04/2020

3556

Nantes la bien chantée : Le cadet de noblesse

Société et cultureLe motif des filles-soldats est l’un des plus romanesques de la chanson traditionnelle qui, en s’appuyant sur ce thème, revêt à la fois les atours du récit aventureux et de l’histoire...

Contributeur(s) :Hugo Aribart

Date de publication : 19/10/2020

1939

Usines du Bas-Chantenay

Architecture et urbanismeCe qui fait la richesse de Nantes au 19e siècle fait celle de Chantenay. Et plus encore, les industries du raffinage du sucre, de la savonnerie, de la métallurgie et de la ferblanterie,...

Contributeur(s) :Hélène Charron

Date de publication : 21/02/2022

5541