Famille Laennec à Nantes

Membres d'une grande famille de médecins, Guillaume et René Laennec ont durablement marqué la ville. L'un s'implique dans la vie politique nantaise et devient médecin-chef de l'Hôtel-Dieu, tandis que l'autre reste connu pour son invention du stéthoscope. La mémoire de la famille Laennec est depuis inscrite dans l'espace public de la ville.

Quel Laennec ?

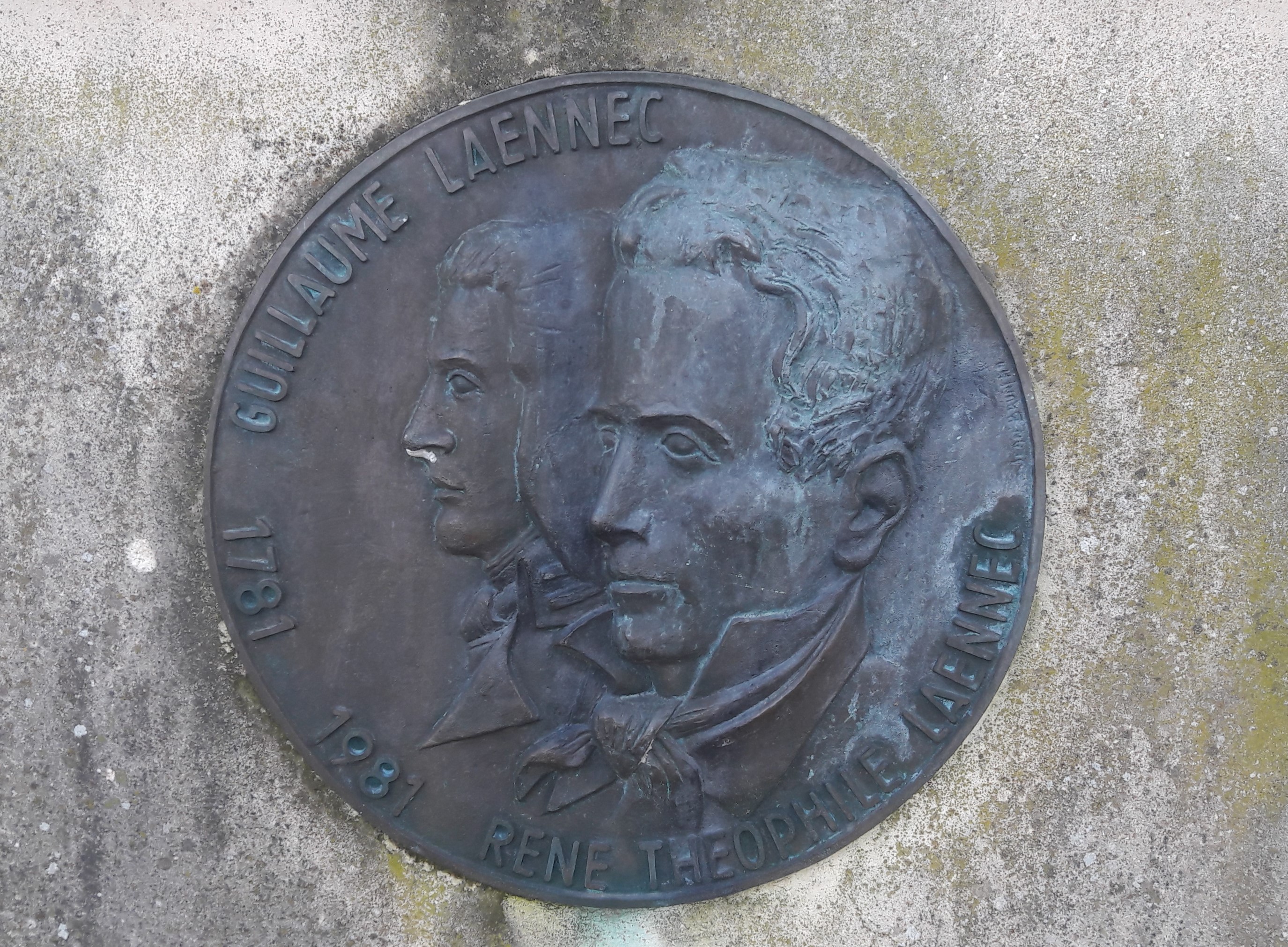

Le 21 mai 1890, le conseil municipal de Nantes décidait, 64 ans après sa mort, de baptiser une rue dans l'actuel quartier Madeleine-Champ-de-Mars, du simple nom de « Laennec ». Pourtant, le médaillon gravé sous le buste dressé devant la faculté de médecine, comme la dénomination exacte de l'hôpital nord à Saint-Herblain, « hôpital René-et-Guillaume Laënnec » rappellent que, comme le résume leur biographe Alfred Rouxeau, « l'un, Théophile, n'aurait pas existé en tant que génial inventeur du stéthoscope sans l'autre, Guillaume, lui-même médecin, mais aussi homme pleinement engagé, comme citoyen et républicain, dans la vie politique nantaise sous la Révolution ».

Médaillon en hommage à Guillaume Laennec et buste en hommage à René Laennec

Date du document : 09-09-2014

Le choix de Nantes

Sous l'Ancien Régime, les Laennec sont des gens de robe depuis des générations dans le diocèse de Quimper. Théophile Marie Laennec (1747-1836) est magistrat. De son union avec Michelle Guesdon naît, en 1781, à Quimper, René Théophile Hyacinthe Laennec, le futur grand homme. (Pour sa famille, son prénom usuel était Théophile plutôt que René.) Guillaume François, frère de Théophile Marie (1748-1822), rompt avec la tradition familiale : à 25 ans, il est diplômé de médecine de l'Université de Montpellier. Il se marie, en 1783, à Rennes, avec Anne-Marie Perrine Sainte Désirée de Gennes mais, sous la presssion de son beau-père, il quitte Quimper pour s'installer à Nantes. Il est nommé, en 1785, professeur à l'École de médecine mais s'insurge contre l'obligation qui lui a été faite de repasser ses examens. Il n'en devient pas moins recteur de l'Université en 1788.

Portrait de Guillaume Laennec

Date du document : 19e siècle

Autant, souligne Alfred Rouxeau, Théophile Marie est futile et vaniteux, autant son frère Guillaume est laborieux, économe, modeste dans ses goûts, intelligent, montrant de la fermeté et de l'esprit de suite, doté en outre d'une grande culture classique. Des sept enfants de Guillaume et de son épouse, nés à Nantes, quatre vivront et auront une descendance : Christophe Pelage (1785-1858), Ambroise François (1790-1839), Mériadec (1797-1873) et Emmanuel (1802-1879). Le 15 mai 1788, Guillaume Laennec attend à leur descente de bateau, quai de la Fosse, ses neveux Théophile, âgé de 7 ans, et son cadet Michaud, dont la mère est décédée en 1786, et qu'il a accepté de prendre en charge, à la demande de son frère. Ils rejoignent ensemble la demeure de Guillaume, place du Bouffay. Théophile Laennec passera à Nantes treize années qui seront déterminantes pour son avenir.

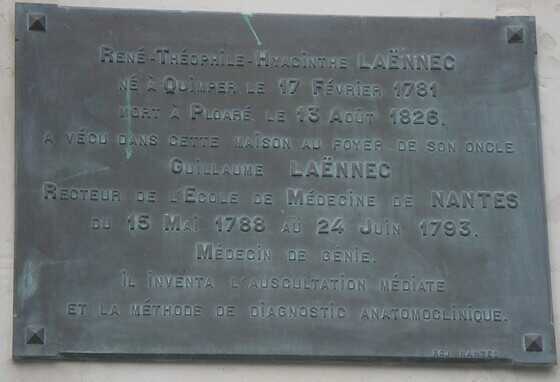

Plaque apposée sur l’immeuble où vécurent Guillaume et René Laennec, place du Bouffay

Date du document : 06/01/2007

Sous la Révolution

Guillaume s'engage dès le début de la Révolution dans la vie politique nantaise : membre d'abord du comité d'administration provisoire puis des municipalités de Kervégan et Baco dont il épouse les convictions girondines, contre les positions plus radicales des Sans-Culottes parisiens. En juin 1793, la famille déménage de la place du Bouffay, où elle devait assister au triste spectacle de la guillotine, pour le 4e étage d'une maison située place de l'Égalité (aujourd'hui place Royale), dont l'entrée se situait rue Saint-Julien actuelle. En octobre, la municipalité Baco est destituée par le représentant Carrier. À la différence de ses collègues Bacqua et Darbefeuille, brièvement incarcérés, Guillaume échappe à la prison mais est réquisitionné à l'Hôtel-Dieu. Parallèlement, Guillaume Laennec est membre du général de la paroisse de Sainte-Croix et y exerce même les fonctions de marguillier.

Administrateur des hôpitaux en 1790, Guillaume Laennec effectua un remarquable travail doublant en trois ans, avec ses collègues Cantin et Darbefeuille, la capacité de l'Hôtel-Dieu. En décembre 1794, il écrit de Paris à son épouse : « ... L'Hôtel-Dieu de Nantes est en renom, je m'en vante un peu... » Pendant cette période de la Révolution, il se donna sans compter. Gaston Blandin écrit en 1992 dans Un médecin nantais sous la Terreur, Guillaume Laennec : « Pendant trois ans la guerre de Vendée va mener Laennec à un surcroit d'activités et de responsabilités qu'il ne refusera pas. Guillaume est de plus en plus occupé par l'Hôtel-Dieu, ses malades privés soignés le plus souvent possible à domicile, l'enseignement, les visites de prisons. C'est l'époque de la grande épidémie de typhus qui va faire dix mille morts. » L'année suivante, il est en outre nommé médecin-chef de l'un des nombreux hôpitaux militaires de la ville. En octobre 1794, il est appelé à témoigner au procès de Carrier. Le 4 décembre, il écrit de Paris à son épouse : « ... j'ai classé en une minute tous les faits qui se sont passés et toutes les horreurs qui ont été commises à Nantes depuis la fin d'avril 1793 jusques au 28 pluviôse dernier, date du rappel de Carrier. Cet effort de mémoire a fait certainement une grande impression sur le Tribunal et les jurés... »

De chrysalide en papillon

À Nantes, Théophile et son frère fréquentent le collège de l'Oratoire, un temps dirigé par Joseph Fouché, avant que celui-ci ne soit élu à la Convention. Théophile se passionne pour l'histoire naturelle et la minéralogie et fréquente régulièrement le jardin des Apothicaires (dont une plaque rapelle l'existence, rue de Budapest), dont le responsable, le botaniste François Le Meignen, sera pour lui « un troisième père». Guillaume, qui a perçu les qualités de son neveu, le fait nommer à 14 ans et demi chirurgien de 3e classe ce qui lui permet de commencer ses études de médecine et de percevoir un petit revenu. Une plaque apposée en 1895 sur la façade de l'ancien monastère de la Visitation, rue Gambetta, évoque ainsi les débuts, sinon en ce lieu même, du moins dans un des établissements religieux transformés en hôpitaux militaires, du futur docteur Laennec. Une abondante correspondance conservée par les descendants de Guillaume Laennec montre que celui-ci n'aura cessé de batailler pour faire garder à son très jeune neveu le cap de la carrière médicale mais aussi pour convaincre son père de le laisser suivre cette voie et arracher à celui-ci une participation financière qui se faisait toujours attendre. N'ayant plus rien à apprendre de ses maîtres locaux, Théophile devait absolument poursuivre à Paris ses études. Lorsqu'arrive enfin l'argent de son père, il quitte définitivement Nantes, le 20 avril 1801. Deux ans plus tard, il est lauréat du prix de médecine et de chirurgie. Guillaume vivra assez longtemps pour voir la parution, en 1819, du fameux De l'auscultation médiate ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, que Théophile Laennec tira de son invention du stéthoscope, trois ans auparavant.

Portrait de René Théophile Laennec

Date du document : 19e siècle

Laennec après Laennec

Guillaume Laennec, médecin-chef de l'Hôtel-Dieu, est directeur de l'école de médecine de Nantes, de 1808 à 1816. Son cours de matière médicale, rédigé en 1809, est un précieux témoignage des connaissances médicales à l'aube du 19e siècle (préambule de présentation du fonds Laennec, bibliothèque universitaire de Nantes). Son premier fils, Christophe Pelage, avocat à Nantes, fut aussi conseiller municipal et conseiller général de la Loire-Inférieure, recteur de l'Académie de Loire-Inférieure en 1850. Ambroise François, second fils, fut médecin de l'Hôtel-Dieu, et professeur à l'école secondaire de médecine. Le fils de celui-ci, Théophile Ambroise (1830-1896), représente la troisième génération de médecins ; il fut professeur à l'Ecole de médecine de Nantes et son directeur de 1876 à 1896. Mériadec, troisième fils de Guillaume, docteur en médecine, fut aussi un collaborateur de son cousin Théophile à Paris. Il fut maire de La Chapelle-Basse-Mer, président du conseil général de Loire-Inférieure en 1849. Le quatrième fils, Emmanuel, renoua avec la carrière de magistrat de ses aïeux : il fut vice-président du Tribunal civil de Nantes et conseiller municipal de Nantes en 1865.

Dominique Dejoie

2025

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Dominique Dejoie

Vous aimerez aussi

Fédération des amicales de Boule Nantaise

Société et cultureCréée en avril 1931, la Fédération des amicales de Boule Nantaise se propose d'encourager, de défendre et de propager le jeu de boule tel qu'il est pratiqué dans notre région, et surtout...

Contributeur(s) :Joël William Guibert

Date de publication : 27/10/2023

1433

Nantes la bien chantée : La statue en balade

Société et cultureEn 1927, une statue commémorative fait scandale à Nantes et subit plusieurs mésaventures. Finalement, il faudra près d’un siècle pour qu’elle retrouve la place qui lui était initialement...

Contributeur(s) :Hugo Aribart

Date de publication : 22/09/2020

1956

Place de la Duchesse-Anne

Architecture et urbanismeAutrefois traversée par une chaussée romaine mise au jour en 1930 lors des travaux de construction du canal de l’Erdre, ou peuplée d’habitations jusqu’au Moyen Âge, la place de la Duchesse-Anne...

Contributeur(s) :Kevin Morice , Elven Pogu

Date de publication : 18/06/2024

2368