Adam de Craponne (1526-1576)

Adam de Craponne a participé à la Renaissance en France grâce à sa qualité de militaire, mais aussi à son œuvre d’ingénieur, d’homme d’affaires et de technicien érudit qui le place au rang des Humanistes du 16e siècle. Découvrons-le, de sa naissance à Salon-de-Provence à sa mort romanesque à Nantes.

Un peu d’histoire

Le bouillonnement culturel, scientifique et technologique du 16e siècle en Europe et donc en France, marque durablement ce gentilhomme issu d’une famille pisane venue s’installer dans le sud de la France à la fin du 15e siècle.

Henri II, fils cadet du roi de France François Ier, lui succède en 1547. Henri II a épousé Catherine de Médicis en 1533. Dix enfants naissent de cette union, dont trois se succèdent sur le trône : François II en 1559, Charles IX dès 1560 et Henri III en 1574. Henri II et Henri III auront une influence sur la vie d’Adam de Craponne.

Qui était Adam de Craponne ?

Adam de Craponne naît en 1526 à Salon-de-Provence. Son père, commerçant, avait épousé une riche salonaise. Il a un frère aîné et deux sœurs cadettes. En 1536, son père Guillaume disparaît tragiquement au cours d’un naufrage en Méditerranée (il a tout juste 10 ans).

Statue d’Adam de Craponne, face à la mairie de Salon-de-Provence

Date du document : 13/11/2019

Très doué pour les études, il acquiert des connaissances en mathématiques, aidé en cela par son contemporain et aîné Michel de Nostredame (dit Nostradamus). Il se perfectionne également en architecture hydraulique et en architecture militaire (car sa mère le destine à cette carrière). Grâce aux relations de ses oncles maternels, il entre à la cour du roi Henri II qui apprécie ses qualités humaines et ses talents de technicien hors pair.

Très entreprenant dès sa vingtième année, en 1546, Adam de Craponne commence à voyager en Languedoc, à l’Est et au Nord de la France, en Haute-Savoie, là où les rivières charrient des eaux tumultueuses. Il se rend aussi en Toscane où vécut Léonard de Vinci dont les travaux de creusement de canaux, d’assèchement des marais et d’essais de détournement des eaux dévastatrices de l’Arno l’intéressent particulièrement.

On ne lui connaît aucun descendant. Claire de Grignan, petite-fille de son frère aîné Frédéric, épousa en 1604 César de Nostradamus, né du second mariage de Michel de Nostredame. Paul de Grignan (frère de Claire), l’évoquera dans son livre de raison.

Sa vie professionnelle d’ingénieur et de militaire

Dès 1552, le roi Henri II envoie Adam de Craponne à Metz alors assiégée par Charles Quint, qui sera défait. Adam de Craponne se forge alors une solide réputation d’architecte militaire.

Puis on lui doit un grand nombre de travaux :

• En 1564, les fortifications du port de Nice,

• Le dessèchement des zones marécageuses de Fréjus dans le Var, puis d’Istres et de Tarascon dans les Bouches-du-Rhône,

• D’autres divers ambitieux projets qui n’aboutiront pas faute de financement ou de temps : le canal du Midi de Sète à Toulouse, l’idée de joindre l’océan à la Méditerranée en imaginant le canal du Centre, le canal de Marseille et celui de Provence.

L’œuvre de sa vie

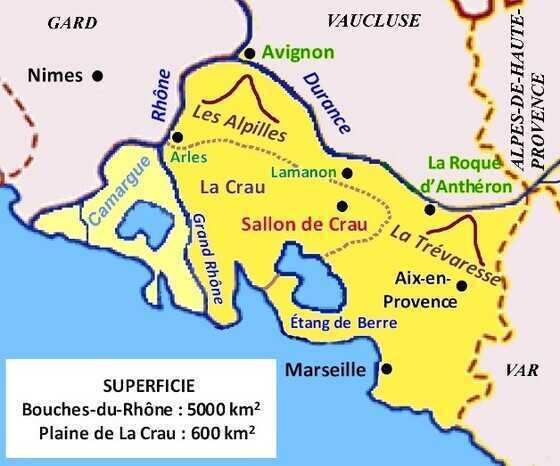

Au 16e siècle, le besoin d’eau dans la plaine de La Crau, (600 kilomètres carrés de steppe et de galets) est devenu vital. Adam de Craponne décide d’apporter l’eau à cette Crau en captant les eaux de la Durance à La Roque d’Anthéron, puis en creusant un canal jusqu’à Salon-de-Provence afin de permettre l’irrigation des terres arides. Dès 1551, à 25 ans, il a achevé les études et les calculs permettant la réalisation de son canal.

Carte des Bouches-du-Rhône et de la Crau

Date du document : 2019

En 1554, il obtient du roi Henri II qui l’a remarqué pour sa bravoure au cours du siège de Metz, l’autorisation de commencer le creusement.

Pour réunir les fonds indispensables à son entreprise, Adam de Craponne utilise ses propres biens et fait des emprunts (sa famille, ses amis dont Nostradamus) car, étonnamment, ni l’administration de la Provence, ni le roi ne veulent participer financièrement au projet.

Les travaux se font en deux temps. En premier lieu est creusé un canal modèle ou «canalet» qui permet, une fois réalisé, de montrer la faisabilité du projet et d’obtenir la confiance des municipalités traversées. Puis ce canal modèle est agrandi pour devenir le canal définitif.

Le 20 avril 1559, le canal de 23 kilomètres reliant la Durance à Sallon-de-Crau (ancien nom de Salon-de-Provence) bouillonne de ses eaux cristallines. Dès cette année-là, les fontaines sont alimentées et les terres sont abreuvées. Les prairies attenantes reverdissent, les vergers d’oliviers augmentent leur rentabilité et les jardins produisent en abondance des légumes et des fruits.

Durant les années suivantes, le creusement se poursuit en ramifications jusqu’à l’étang de Berre, afin d’apporter l’eau à 18 communes sur 135 kilomètres carrés à la fin du 16e siècle. Avec les canaux secondaires plus ou moins larges, le canal atteindra une longueur de 145 kilomètres.

Le canal Craponne de nos jours

Date du document : 23/03/2012

Le 20 octobre 1571, est créée une association : l’OGC, «Œuvre Générale de Craponne» qui existe toujours bien qu’ayant subi au cours des siècles les difficultés liées à toute organisation humaine.

Aujourd’hui, la Provence Occidentale est toujours traversée par les canaux, par les innombrables dérivations et filioles qui viennent irriguer les grandes exploitations comme les plus petites parcelles de terre ou les jardins des particuliers. Chacun peut bénéficier des eaux de la Durance, réparties grâce à un système judicieux de martellières.

Martellière du canal de Craponne

Date du document : 07/08/2019

Pourquoi la ville de Nantes est-elle intimement liée à la destinée de notre ingénieur provençal ?

En 1575, le roi Henri III qui connaît les compétences multiples d’Adam de Craponne l’envoie à Nantes.

Il lui demande de réfléchir à des solutions permettant de faciliter l’évacuation des eaux du lac de Grand-Lieu et de diminuer les risques d’inondations. Mais surtout, il le charge de vérifier les travaux des fortifications de la ville de Nantes, entamés par des ingénieurs italiens.

La présence italienne à Nantes et sa région s’est accrue avec l’arrivée à la cour de Catherine de Médicis, reine de France et mère d’Henri III. Parmi ces Italiens figurent les Gondi qui héritent de l’abbaye de Buzay, située dans le pays de Retz. Suite à son mariage avec l’héritière de l’ancienne baronnie de Retz, Albert de Gondy (qui francise son nom !) devient un seigneur puissant et influent. Baron, puis duc de Retz, il sera enfin gouverneur de la ville de Nantes en 1568.

Le pays de Retz, dont le siège de l’administration est au château de Machecoul (commune au sud-ouest de Nantes), est alors en proie à d’importantes difficultés économiques. Dès le 12e siècle, des aménagements (dont des moulins) ont été réalisés sur le lac de Grand-Lieu par les seigneurs locaux et l’abbaye de Buzay, perturbant la circulation des eaux du lac vers la Loire et donc la navigation et le commerce fluviaux. À la demande du roi François Ier, le sénéchal de Nantes Christophe Brécel avait formulé des solutions auxquelles Albert de Gondy, propriétaire des terres concernées, s’était toujours opposé.

Ainsi, la venue d’Adam de Craponne déplaît fortement aux Italiens de Nantes et de Machecoul. L’ingénieur relève notamment des défauts dans leur projet de fortifications pour Nantes. Il projette également d’importants travaux pour régler le problème hydraulique de Grand-Lieu, allant au-delà des préconisations de Brécel et suscitant l’inquiétude des Italiens de Machecoul et d’Albert de Gondy pour leurs intérêts économiques dans la région.

Donc, l’intervention d’Adam de Craponne dans la région nantaise sur fond de rivalités économiques et politiques lui coûte la vie. Il meurt assassiné en 1576. Deux hypothèses subsistent sur sa mort :

• Les Italiens de Nantes l’auraient empoisonné avec un fruit lors d’un repas, provoquant une lente agonie,

• Il aurait été poignardé par les Italiens de Machecoul, théorie la plus vraisemblable.

Paul de Grignan son neveu précise dans son livre de raison : «En l'année 1576, ledict Adam de Craponne mourut… à Nantes, en Bretagne, employé par le roi Henry troisième à la fortification de ladicte ville où il feust… empoisonné par l'envie d'Italiens employés quant lui à ladicte fortification piqués de quoy le roi fist continuer l'œuvre suivant le dessain de Craponne et à la confusion du leur. Il mourut en 24 heures et fust enterré dans l'église Nostre-Dame».

Si les assassins ont bien été mis à mort, leur identité et celle du commanditaire restent méconnues, aucune trace du procès -s’il y en a eu un- n’ayant été retrouvée à ce jour.

La dépouille de Craponne n’est pas ramenée dans son pays, comme il l’avait souhaité et stipulé dans son testament rédigé avant de partir à la guerre contre Charles Quint en 1552 : «En cas que je meure, je veux que mon corps soit porté en sépulture en l’église parochiale et collégiale de Saint-Laurent de Sallon de Crau et au tombeau de mes prédécesseurs». Il fut inhumé dans la collégiale Notre-Dame de Nantes, aujourd’hui disparue.

Jean Breysse, un inconditionnel admirateur d’Adam de Craponne dit, dans son ouvrage «Adam de Craponne et son canal paru en 1993 : «Adam de Craponne a été pour la Provence un génie illustrissime, mais il a été méconnu, effacé, suffoqué, asphyxié par la renommée de son contemporain et ami : Michel de Nostredame… L’œuvre de Craponne est sans commune mesure à celle de Nostradamus et cent fois supérieure.»

Site de Monique Lacroix, auteur de cet article : https://www.artsetlettresdefrance.fr/monique-lacroix/ (livres disponibles, visuels, résumés et extraits des livres, récompenses : concours de nouvelles, poésies…, parutions et participations à divers salons du livre ou rencontres d’auteurs)

Monique Lacroix

2025

En savoir plus

Bibliographie

Lacroix Monique, J’ai rencontré Adam de Craponne, 2020, réédition 2025

Pierrelée Dominique, «L’assassinat d’Adam de Craponne en 1576», Société des Historiens de du Pays de Retz, n° 29, 2010

Bertin JB., Audier V., Adam de Craponne et son canal, 1904

Société Montyon et Franklin, Portraits et histoire des hommes utiles, H. Lebrun, Paris, 1836, consultable en ligne en cliquant ici

César de Nostradamus, L’histoire et chronique de Provence, 1553-1629, S. Rigaud, Lyon, 1614, consultable en ligne en cliquant ici

Webographie

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Monique Lacroix

Témoignage :

Monique Lacroix

Vous aimerez aussi

Bleus

Événement historiqueDésignant, à partir de 1793, les partisans de la Révolution et de la République, en référence à la nouvelle couleur de l’habit de la Garde nationale, le mot « bleu » prend une dimension...

Contributeur(s) :David Bensoussan

Date de publication : 03/03/2021

1303

Nantes la bien chantée : La jardinière de Nantes

Société et cultureAu 22e épisode de ces chroniques, le public peu familiarisé avec le répertoire traditionnel aura compris, entre autres choses j’espère, qu’une majeure partie du répertoire parle avant...

Contributeur(s) :Hugo Aribart

Date de publication : 16/10/2020

1403

Immeuble Grandjouan

Architecture et urbanismeL’histoire de la famille Grandjouan, depuis le 19e siècle, est étroitement liée à celle du quartier de la place de la République. Aux n° 2 et 3 de la place se dresse un immeuble construit...

Contributeur(s) :Anne Grandjouan

Date de publication : 30/06/2022

2027