Mathurine Fourchon (1786-1863)

Mathurine-Françoise Fourchon, veuve Perrot, est née en 1786, en Bretagne, à Gausson. Cette cantinière dans l’armée d’Afrique est la septième femme à être décorée de la Légion d'honneur. Elle décède à Nantes le 9 avril 1863.

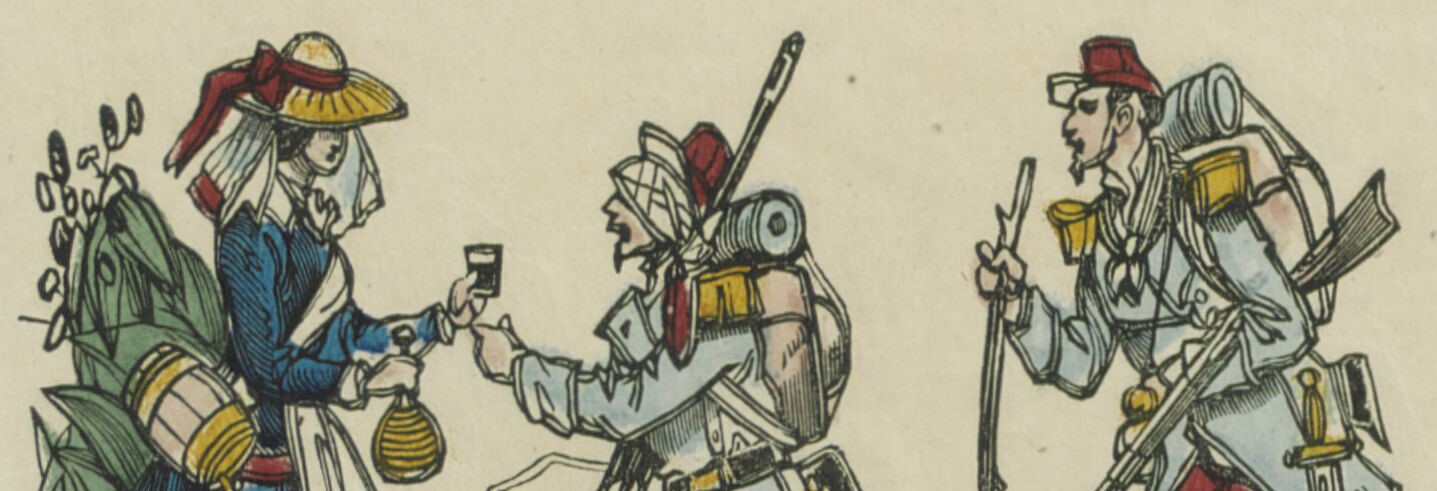

Le quotidien de cantinière

On sait peu de choses sur la jeunesse de Mathurine Fourchon et sur sa vie avant sa carrière militaire. En 1814 à Gausson, elle épouse Geffroy Perrot (aussi orthographié Perrault ou Peyrot), qui est veuf. Ce dernier est né en 1782, et est devenu officier d’artillerie de la Grande Armée après avoir été boulanger. Ensemble, ils ont trois enfants. Le 24 juillet 1815 nait leur première fille, Rosalie Jeanne Marie Perrot, à Saint-Malo.

Mathurine Fourchon, tout comme plus tard sa fille Rosalie, exerce le métier de cantinière. Cette profession est alors très encadrée. Pour l’exercer, il faut demander une autorisation spéciale qui exige d’être mariée à un militaire. Cette autorisation s’obtient par une licence, à demander en Préfecture. En cas de décès de l’époux, il faut également le déclarer. En effet, l’interdiction d’exercer en cas de veuvage est sous-entendue.

Néanmoins, le métier de cantinière n’est pas uniquement féminin. Les hommes réquisitionnés pour être soldats peuvent également être cantiniers. Selon les changements politiques du 18e au 20e siècle, les hommes sont parfois exclus de cette profession. En effet, on craint alors qu’ils ne soient pas de sincères défenseurs de la patrie mais qu’ils ne s’engagent que pour le profit. De la même façon, les femmes cantinières sont plus ou moins acceptées par la société et intégrées au personnel militaire selon les époques et régimes politiques.

Le métier de cantinière, aussi appelé vivandière, se transmet par tradition orale. Les cantinières ont de nombreuses missions : ravitaillement et préparation des repas, gestion des finances des soldats ou encore soin des blessures. Le métier de cantinière demande ainsi des connaissances variées, tant en logistique qu’en médecine et plantes médicinales.

Ce métier reste peu connu, mais il est possible d’imaginer le quotidien des cantinières grâce aux récits d’autres femmes exerçant cette profession et contemporaines de Mathurine Fourchon. Ainsi, dans les mémoires de Mary Seacole on apprend que : « sa cantine militaire lui avais permis de pratiquer son savoir-faire de guérisseuse sans risquer de choquer le corps médical. »

De la même façon, Christel Mouchard évoque ce métier dans son ouvrage L'aventurière de l'Étoile : Jeanne Barret, passagère clandestine de l'expédition Bougainville, qui retrace la vie de Jeanne Barret : « [...] Cette cantinière [est] aujourd’hui célèbre pour avoir instauré son échoppe sur la ligne de front de guerre de Crimée de 1855 [...] toutes deux [Mary Seacole et Jeanne Barret] aimaient le voyage et le danger, plus frappant, toutes deux avaient des compétences médicales d’origine à la fois populaire et savante ; enfin toutes deux ont tiré leur audace une reconnaissance sociale inattendue. »

Au vu des recherches faites et des compétences demandées aux cantinières, on peut en déduire que Mathurine Fourchon avait des connaissances en botanique et en soin. Ces connaissances, familiales ou populaires, ont peut-être été assimilées par Mathurine dans sa campagne bretonne d’origine.

Faits militaires

Depuis 1830, la France est engagée dans la conquête de l’Algérie. Tout comme les soldats, Mathurine Fourchon part pour l’Algérie. Elle se comporte héroïquement lors du siège de Constantine en octobre 1837. Alors qu’elle soigne des blessés, elle est blessée à son tour par quatre balles. En 1843, elle est toujours en Algérie car elle assiste au mariage de sa fille Rosalie, avec son époux Hubert Bernadotte, gardien de batterie au Fort de Mers-el-Kébir. Rosalie, désormais mariée à un militaire, entreprend à son tour une carrière de cantinière.

Des documents attestent que Mathurine Fourchon s'installe à Nantes au cours de sa carrière. En 1851, elle semble tenir un commerce de tabac et d’épicerie.

Les Honneurs et la postérité

En 1853, sous Napoléon III, Mathurine Fourchon est décorée de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur en reconnaissance de son dévouement et est faite Chevalier de la Légion d’Honneur. Cette décoration suscite des protestations. En septembre 1917, Léonce Grasilier, prêtre historien, conteste l’inclusion des femmes dans l’armée et leur décoration.

Mathurine Fourchon meurt à Nantes le 9 avril 1863, dans un grand dénuement. C'est un officier de la Légion d'honneur, le Lieutenant-Colonel Louis Charles Théodore de Surineau, qui déclare son décès, ce qui peut laisser supposer qu'elle était reconnue dans ses fonctions. Sa concession, à perpétuité, lui est offerte par la Ville en remerciement de ses actions.

Le 11 avril 1863, Le Courrier de Nantes lui consacre un article pour lui rendre hommage. On peut y lire : « Cette femme intrépide avait reçu au siège de Constantine, la croix de La Légion d'Honneur en récompense de son dévouement à soigner les blessés ; frappée elle-même sur les champs de bataille, de quatre balles dont la dernière n'a pu être extraite que tout récemment, elle portait de nobles cicatrices. »

Ce même article rapporte un autre fait militaire de Mathurine Fourchon : « Elle était occupée dans la mêlée à panser le colonel de son régiment qui venait d'être blessé ; un Bédouin survint à l'improviste et trancha d'un coup de yatagan la tête de cet officier supérieur et fit du même coup, à la brave cantinière une large blessure à la cuisse ».

Elle est enterrée au cimetière de la Bouteillerie à Nantes. Au fil des ans, les inscriptions de sa tombe disparaissent, la rendant anonyme. Les archives de Nantes réalisent alors une étude et retracent son histoire militaire. La tombe est ensuite restaurée en 2019 par la mairie.

Delphine Leroux, Coézi

2025

Vous aimerez aussi

École Nationale Supérieure Maritime

Architecture et urbanismeL’École nationale supérieure maritime est l’héritière d’une longue tradition de formation maritime à Nantes. Son histoire commence en 1671 avec l'acquisition de l'hôtel de Briord par...

Contributeur(s) :Nathalie Barré , René-Jean , Christian ...

Date de publication : 06/01/2022

3631

À la fois entrée de ville, zone économique et commerciale majeure, et espace urbain à part entière, l’appellation « route de Vannes » recouvre un périmètre imprécis situé...

Contributeur(s) :Xavier Nerrière

Date de publication : 24/11/2021

7537

Paroisses

Architecture et urbanismeLes progrès de l’archéologie obligent à remettre en cause la tradition historiographique qui donne à de nombreuses églises paroissiales des origines mérovingiennes, si l’on excepte...

Contributeur(s) :Alain Croix , Marcel Launay

Date de publication : 25/02/2020

3956