Restaurants coopératifs pendant la Première Guerre mondiale

En ces temps de guerre marqués par la raréfaction des denrées alimentaires et la montée des prix, il est parfois difficile pour les ouvriers de se nourrir correctement. Un premier restaurant coopératif est créé à Nantes en 1916 pour soutenir cette population dans le besoin.

Lorsque éclate la Première Guerre mondiale, le mouvement ouvrier se divise. Une minorité, fidèle aux principes défendus jusqu’alors par la CGT, s’oppose à l’Union sacrée : non, cette guerre n’est pas celle des peuples, mais des élites avides de pouvoir et de domination, et de ce capitalisme qui porte en lui la guerre comme la nuée porte l’orage ! La majorité est d’un autre avis : l’agresseur est le Prussien et son Empire autoritaire, la République est en danger, chacun doit se mobiliser pour défendre la Patrie menacée et les idéaux, ceux de 1789, qu’elle porte.

Ravitailler la population...

Les dirigeants des coopératives partagent cette conviction. Massivement réformistes avant-guerre, ils rejoignent sans barguigner le camp des va-t-en-guerre et proposent à l’État leurs services. À l’heure du rationnement, de la spéculation et de la flambée des prix, pourquoi ne pas utiliser le réseau des coopératives ouvrières pour venir en aide à la population ? Comme les coopératives n’ont pas pour buts le profit et l’enrichissement personnel, ne sont-elles pas adaptées aux situations de crise ?

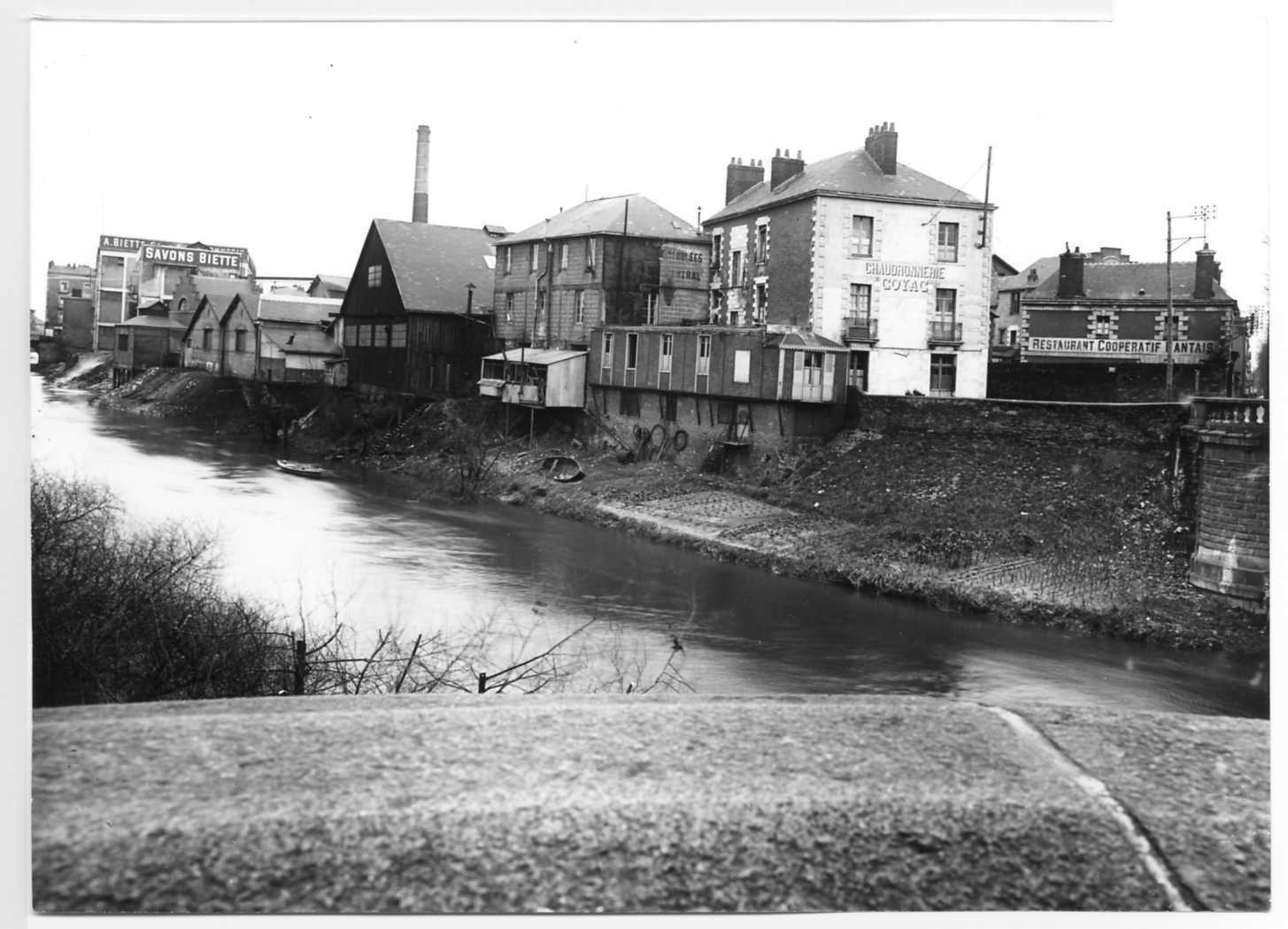

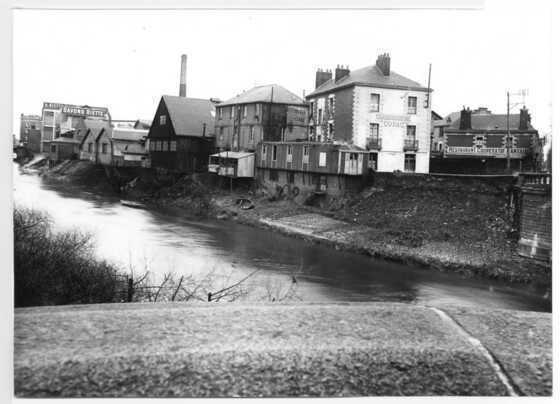

Vue du restaurant coopératif nantais en amont du pont Victor Hugo

Date du document : sans date

Avec Albert Thomas, coopérateur et ministre socialiste dans le gouvernement d’Union sacrée, ils ont un puissant allié dans la place. En effet, Albert Thomas doit faire tourner à plein régime les entreprises dédiées à l’économie de guerre et cela implique de se préoccuper du sort des travailleurs...

… puis la nourrir

Les coopérateurs nantais vont plus loin en créant en novembre 1916, rue Lanoue-Bras-de-fer, un restaurant coopératif. Ce projet, porté par le Comité d'action de la Bourse du Travail, les coopératives et les pouvoirs publics, a reçu le soutien de l’État (sous la forme d’un don, puis d’un prêt) mais aussi des chantiers de la Loire et des chantiers de Bretagne qui, tous deux, ont évidemment intérêt à pouvoir compter sur une main-d’œuvre correctement nourrie. D’abord, parce qu’on travaille mal le ventre creux, ensuite parce qu’on est plus assidu quand on n’a pas à se démener chaque jour pour trouver ici et là les produits de première nécessité.

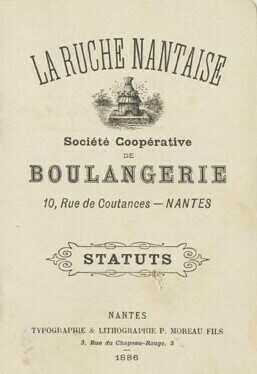

Livret de la Société coopérative de boulangerie La Ruche Nantaise

Date du document : 1886

Tout le mouvement coopératif se mobilise pour faire vivre ce restaurant : lors de l’inauguration, le pain est fourni par La Ruche Nantaise, le poisson par la coopérative des pêcheurs de Grand Lieu et le dessert provient du Magasin de gros, l’entrepôt coopératif auprès duquel s’achalandent les coopératives de consommation. Mobilisation générale donc, qui offre l’occasion à un orateur de saluer l’alliance féconde entre ouvriers et patrons à l’heure de la patrie en danger. L’œuvre, économique et sociale, est aussi une œuvre politique !

Restaurant municipal Lamoricière

Date du document : 21-03-1958

Chaque jour, autour de 800 repas sont ainsi proposés à un prix modique aux ouvriers-sociétaires, puis aux mobilisés et enfin à toute personne, en fonction des places disponibles. Le projet fait école, et d’autres restaurants, sous une autre forme que coopérative, voient le jour, notamment ceux destinés à la population cheminote. Ces restaurants connaîtront un tel succès qu’ils ne s’éteindront pas la guerre finie puisqu’on pouvait encore y manger en 1923...

Christophe Patillon

Centre d’histoire du travail

2022

En savoir plus

Webographie

Site internet du Centre d’histoire du travail

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Christophe Patillon

Vous aimerez aussi

Foyer Sonacotra

Société et cultureÀ partir de 1947, la France connaît un courant important d'immigration des « Français musulmans d'Algérie » (FMA) soit 185 000 entre 1947 et 1953. Bien que Nantes soit restée...

Contributeur(s) :Nathalie Barré , Jean-Claude Valomet , Paul Bouyer ...

Date de publication : 02/11/2022

10796

« Nantes, cité des ducs » résonne aujourd’hui comme une évidence aux oreilles des Nantais. Pourtant, le passé ducal de la ville et sa mémoire au cours des cinq siècles qui suivent sa...

Contributeur(s) :Gwenaël Guillaume

Date de publication : 10/06/2020

8172

Tour de l’Éraudière

Architecture et urbanismeLa rue de Coëtquelfen, c’est une partie du vieux chemin de l’Éraudière, dans ce quartier nantais de la rive gauche de l’Erdre. On peut y voir une petite tour qui semble très ancienne...

Contributeur(s) :Louis Le Bail

Date de publication : 11/12/2020

2551