Portails sculptés de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes

Construits à partir des années 1450, les portails de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes constituaient un des plus grands ensembles sculptés français du 15e siècle. Reflets des dévotions et de l’Église nantaises, les portails se veulent aussi être un outil d’affirmation du pouvoir breton.

L’« œuvre somptueuse » des portails de la cathédrale

Inauguré en grande pompe par le duc de Bretagne en avril 1434, le chantier de reconstruction de la cathédrale à Nantes témoigne du renouveau constructif que connut le duché au 15e siècle. Ayant su profiter au mieux d’une politique de neutralité souvent teintée d’opportunisme lors des conflits du temps, les princes Bretons, au premier rang desquels se trouve le duc Jean V, purent attirer bien des artistes que chassaient les troubles du conflit continental et la disparition de leurs commanditaires traditionnels.

L’« œuvre somptueuse des portails » de Saint-Pierre de Nantes (ainsi que des sources romaines contemporaines les mentionnent) se composait initialement de près de 160 groupes sculptés dans les voussures (les arcs courbes encadrant la partie centrale du portail, le tympan) des cinq portails auxquels s’ajoutaient les 154 scènes en relief formant un long cycle consacré à la Genèse, dans les parties basses de la façade (la plupart de ces reliefs ont aujourd’hui malheureusement disparu). De ce fait, la cathédrale de Nantes abritait peut-être le plus vaste ensemble sculpté du 15e siècle français. Cet ensemble figuratif, que complétait à l’origine une représentation du Jugement dernier sur le tympan du portail central, doit être situé à l’articulation des décennies 1450 et 1460, à un moment particulièrement favorable de l’histoire politique du duché et pendant la jeunesse de Michel Colombe, non loin des rives de la Loire. À ce titre, il n’a peut-être pas été assez insisté sur le rôle de ce chantier dans la formation du grand sculpteur et dans l’histoire de la pré-Renaissance française.

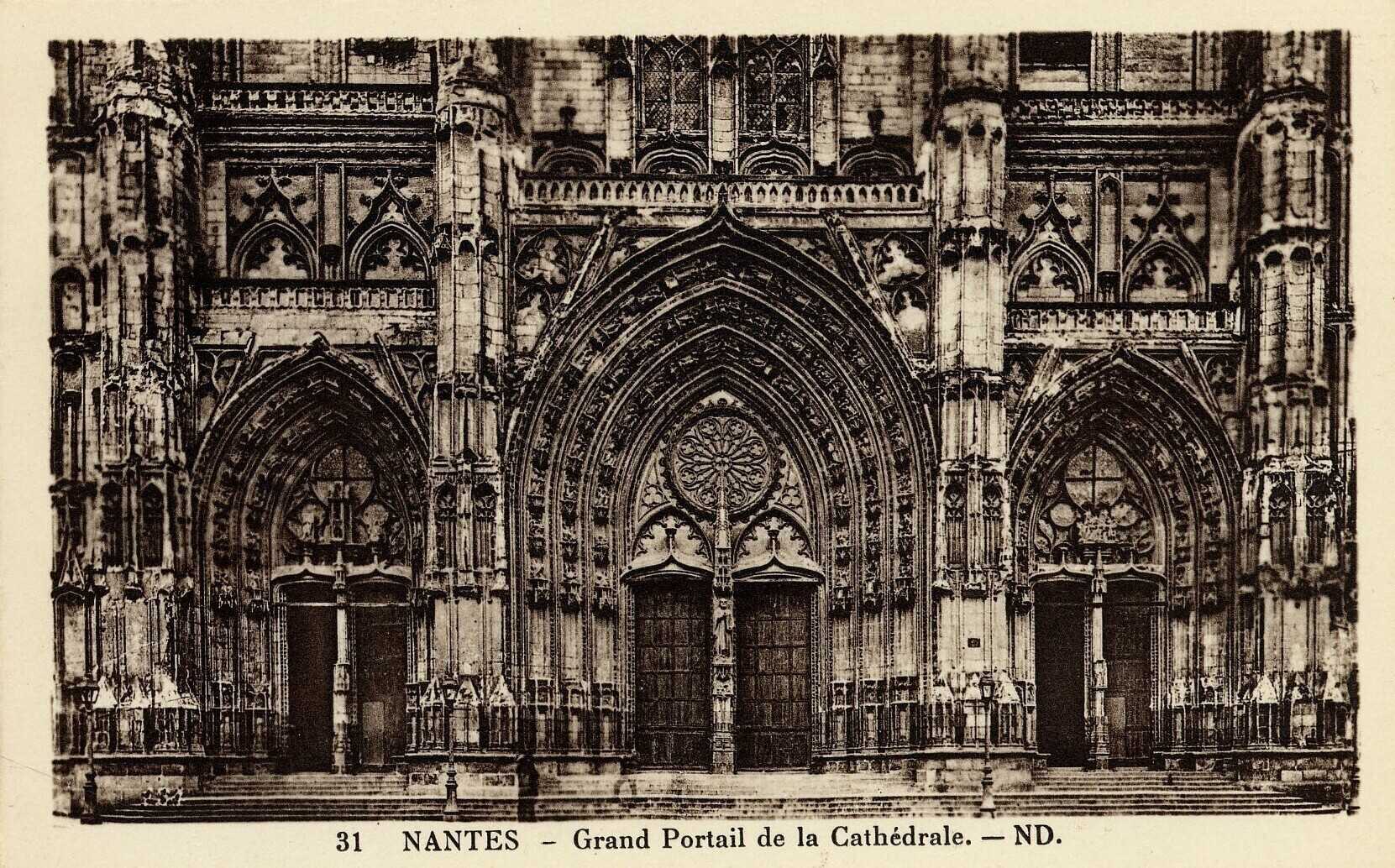

Portail de la cathédrale de Nantes vers 1900

Date du document : Vers 1900

Les saints et saintes représentés : le reflet des dévotions nantaises

Les dispositions iconographiques du décor figuré de cette façade peuvent se comprendre en premier lieu à la lumière de l’organisation des dévotions nantaises telle que le Livre des Anniversaires de la cathédrale en fournit le panorama. Ces dévotions semblent s’orienter selon trois axes. C’est bien sûr en premier lieu vers les grandes figures de la chrétienté latine que se tournent les fondateurs de messes et de services (saint Georges, André, Nicolas, Etienne, Christophe…et bien-sûr Pierre et Paul).

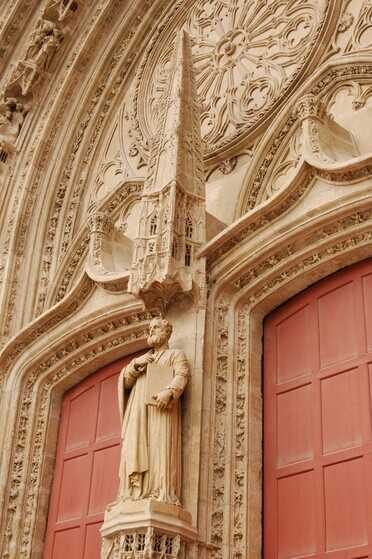

Statue de saint Pierre au milieu du portail central de la cathédrale de Nantes

Date du document : 26/11/2011

Les figures du christianisme breton apparaissent dans un second temps en nombre un peu inférieur et signalent l’appartenance ou, tout au moins, l’attachement des fondateurs au duché (saint Guillaume, Fiacre, Yves, Paul de Léon ou Brieuc…). L’Église nantaise fournit, dans un troisième temps, le dernier contingent d’intercesseurs vers lesquels se tournent les fidèles (saint Clair, Félix, Gohard et, bien évidemment, Donatien et Rogatien). Cette dialectique de l’universel chrétien, du régional et du local se retrouve clairement dans les voussures de Saint-Pierre où c’est à l’ouest – à l’endroit le plus éminemment symbolique – que se marque l’attachement aux grands thèmes, aux grands personnages de la chrétienté (le Jugement dernier au centre, saint Pierre à gauche, saint Paul à droite) alors que les dévotions régionales (saint Yves) ou locales (saints Donatien et Rogatien) sont rejetées dans les marges latérales de la façade, c’est-à-dire dans les deux portails qui ornent de manière étonnante et inédite les faces latérales nord et sud des tours.

Représentation d’une sculpture de la porte de Saint-Paul du portail de la cathédrale de Nantes

Date du document : Fin 19e – début 20e siècle

Une telle hiérarchisation est par ailleurs relayée par les dispositions de l’architecture elles-mêmes qui évoquent délibérément à l’ouest (à travers les gâbles droits – les éléments triangulaires encadrant les voussures – ou les crochets décorant la face intérieure de la dernière voussure des portails), la grande architecture rayonnante du domaine royal alors que les sources architecturales bretonnes sont rejetées dans les portails latéraux.

Si la répartition des programmes sculptés nantais reflète en définitive l’organisation des dévotions contemporaines, le vaste cycle sculpté de la Genèse qui parcourt toute la partie basse de la façade selon une disposition étonnante reprend, quant à lui, un dispositif similaire et presque contemporain rencontré à la cathédrale Saint-Gatien de Tours. Il se déployait initialement successivement dans les ébrasements (les parties en biais de l’ouverture encadrant la porte) du portail central, puis du portail Saint-Paul avant de pénétrer à l’intérieur de l’édifice dans les piliers de l’avant-nef pour ressortir à nouveau et s’achever dans les ébrasements du portail Saint-Pierre. Ce cycle bas, qui pourrait avoir reflété certaines dispositions liturgiques et processionnelles induites par un premier projet de façade rapidement abandonné, est marqué par un grand attachement à la lettre du texte biblique au détriment de son interprétation, toujours suspecte de déviation doctrinale. Les inscriptions en français qui l’accompagnaient à la manière des rubriques d’un texte ou des tituli de tapisserie en explicitent le sens de chaque scène avec un net souci didactique. Elles rappellent surtout l’importance prise par la littérature religieuse en langue vernaculaire dans l’ambiance dévotionnelle de la fin du Moyen Âge au sein de laquelle les traductions de la Bible et ses adaptations en français (Bible du XIIIe siècle, Bible Historiale puis Bible Historiale Complétée) jouent un grand rôle.

Un acte d’affirmation politique

Mais le programme sculpté des portails était aussi politique. Initiateur des travaux de Saint-Pierre conjointement avec l’évêque et le chapitre, le duc de Bretagne fut, à travers l’octroi d’une taxe sur les vins, le premier bailleur de fonds du chantier. Les difficultés rencontrées par l’administration ducale à partir des années 1450 sur le terrain juridictionnel (réorganisation de l’appareil judiciaire du duché, affaire d’Elbiest, contestation des prérogatives ducales par les évêques de Nantes) et les nécessités d’une affirmation ambitieuse des prérogatives et droits du duc face aux intrusions toujours plus dangereuses de la couronne justifièrent dès lors que le prince breton prît la précaution d’employer sa prépondérance financière à l’élaboration d’un programme à sa gloire politique. Les saints Donatien et Rogatien, « qu’une tradition populaire faisoit descendre de la Maison de Bretagne » (ainsi que le rappelaient encore les mauristes au 18e siècle) furent donc mobilisés dans les voussures du portail latéral nord afin de renforcer la légitimité politique des ducs Montfort en ancrant leur généalogie dans le plus lointain passé chrétien de la ville. Le portail symétrique au sud, dédié à saint Yves (celui qu’empruntait le duc pour rejoindre l’église) célébrait quant à lui le rôle de Jean V dans la réédification du tombeau du saint à Tréguier et tendait à faire du recteur de Tredrez un saint protecteur de la dynastie régnante. Le Jugement dernier du portail central contribuait, pour finir, à assimiler – sinon à confondre – la justice divine et la justice du prince dans un jeu de superposition que les débats du procès de Gilles de Rais, dix ans plus tôt, avaient participé à renforcer.

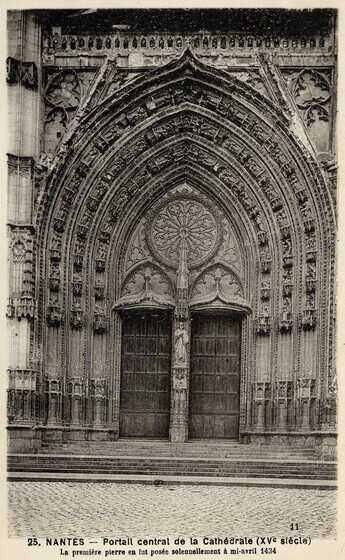

Portail central de la cathédrale de Nantes vers 1900

Date du document : Vers 1900

Le duc de Bretagne, décrit par le chroniqueur et historiographe Alain Bouchart comme « seigneur et prince naturel » en raison d’un lignage illustre qui plonge – via les saints Donatien et Rogatien – aux sources mêmes de l’histoire bretonne (histoire mythique dont on sait combien elle hante les imaginations et les textes du temps), défenseur des intérêts d’un duché qu’il place – à travers sa personne – sous la protection de saint Yves (comme le font les voisins capétiens dont la souveraineté constitue un modèle envié), exerce en tout temps et sur toutes ses possessions la plenitudo potestatis, de modèle divin, à laquelle rien ni personne n’échappe. Tel est le sens de ce qui, dans les portails de Saint-Pierre de Nantes, est offert à l’admiration des fidèles tout autant qu’à la réflexion des sujets. À travers le programme sculpté des portails de Saint-Pierre de Nantes, le pouvoir breton se forge donc des outils à la hauteur de ses prétentions politiques.

Les artistes des portails

Ce n’est à ce titre pas un hasard si la carte du recrutement des maçons et des ymagiers de ce chantier trahit les mêmes préoccupations. C’est en effet le long de l’axe ligérien, c’est-à-dire dans cet espace intimement lié au pouvoir des rois capétiens, que les artistes de Saint-Pierre furent recrutés. Au premier maître d’œuvre (le mystérieux Guillaume de Dammartin, très vraisemblablement apparenté à la dynastie de constructeurs et de sculpteurs ayant travaillé dans l’orbite royal à la génération précédente), succéda Mathurin Rodier en 1444. Ce dernier, qui occupa la direction du chantier pendant près d’une quarantaine d’années, était originaire de Tours où il avait œuvré à la construction de la cathédrale Saint-Gatien. En même temps que lui, arrivèrent à Nantes des sculpteurs familiers de l’ambiance artistique royale et que les commanditaires purent s’enorgueillir d’avoir attiré dans la "capitale" bretonne. Il en est ainsi d’un certain Raoul François, apparaissant dans la documentation nantaise, qui pourrait être rapproché de la célèbre dynastie d’ymagiers tourangeaux dont l’un des membres, Jacquet, réalisa pour en 1478 Louis XI un groupe de la charité de saint Martin. Quoiqu’il en soit de ces incertitudes, que l’état de la documentation ne permettra vraisemblablement jamais de lever, le milieu artistique tourangeau semble avoir constitué pour les constructeurs nantais un important réservoir de formes et d’hommes. Les liens formels et stylistiques récemment soulignés entre les sculptures des portails nantais et celles de Tours (ces dernières ayant été détruites mais pouvant être reconstituées à partir de moulages réalisés au milieu du 19e siècle) viennent conforter ce panorama d’un val de Loire servant de voie privilégiée des échanges et des circulations artistiques dans le royaume de France à la fin du Moyen Âge.

Jean-Marie Guillouët

Université de Bourgogne - Dijon

2025

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Jean-Marie Guillouët

Vous aimerez aussi

Établissement Thoby

Architecture et urbanismeAu 83, rue du Pontereau est implanté le siège de l’Église évangélique. Derrière l’élégante maison, on aperçoit le lieu de culte, où se rassemblent les fidèles depuis 1985. Auparavant,...

Contributeur(s) :Françoise Hérail Thoby

Date de publication : 03/05/2022

3664

Place du Bouffay

Architecture et urbanismeSitué dans le plus ancien quartier de Nantes, la place du Bouffay accueille du Moyen Âge au 19e siècle diverses institutions judiciaires, financières et politiques ainsi qu’un des plus...

Contributeur(s) :Noémie Boulay

Date de publication : 12/09/2024

4599

Nantes la bien chantée : Chanson des Sœurs Amadou

Société et cultureLes Sœurs Amadou ont durablement marqué l’imaginaire nantais de leur souvenir, fût-il quelque peu idéalisé par l’idée exagérément optimiste et un rien condescendante de deux personnes...

Contributeur(s) :Hugo Aribart

Date de publication : 14/02/2025

954