Nantes la bien chantée : Dix filles à Nantes : joli bateau

Dans le vaste monde des chansons énumératives, si vaste qu’il semble tout bonnement sans limite, la moindre de ses déclinaisons n’est pas celle de forme « à décompter ». Voici un premier exemple de chanson à décompter de type « à la dizaine » évoquant la ville de Nantes. D’autres viendront compléter l’échantillon au fil de ces chroniques.

Nantes, dans le texte

En premier lieu, on remarquera que, comme le montre le présent exemple, bon nombre des chansons à la dizaine mentionnant la ville de Nantes, énumèrent les filles qui y résident, et notamment les filles à marier, cela va presque sans dire. Il devient alors facile d’affirmer que ce sont avant tout des chansons de mariage et plus précisément, de marches de noces comme on dit dans notre ordinaire langagier d’amateurs plus ou moins éclairés. Mais cette facilité peut se heurter à certains éléments du texte qui peuvent nous amener à nuancer ce qui apparaît alors comme une conclusion hâtive. J’y reviendrai un peu plus loin.

A ma connaissance, Les dix filles à Nantes constitue un motif qui a été décliné sous une demi-douzaine de types, dont celui présenté ici, que je distingue donc en l’affublant du sous-titre « Joli bateau ».

Le vaste monde des chansons énumératives

Toutes les chansons énumératives ne sont pas des chants « à compter » ou « à décompter ». Les chansons à décompter, comme c’est le cas ici, se résument à un couplet figé dont la seule variation est, précisément, apportée au chiffre identifiant chaque couplet. Pour le sous-type « à décompter », cela fonctionne donc un peu comme un compte à rebours. Nombre d’entre elles dénombrent des années (C’est dans dix ans, je m’en irai…), des heures (Voilà dix heures que nous marchons…), des animaux (Mon père a ‘core dix moutons blanc) ou autres, les possibilités sont presque innombrables. Le compte - ou le décompte, donc – constitue la seule altération au fil des couplets, les vers suivants ne subissant aucune modification, à l’instar d’une formule de refrain.

En pays Nantais, l’usage est très majoritairement de décompter (de 10 à 1, donc) mais dans d’autres régions, on trouvera plutôt la forme inverse (de 1 à 10). Un autre usage courant consiste à commencer ou finir au chiffre neuf mais cette forme est trop peu présente en région Nantaise pour être significative.

Pour information – nous aurons sans doute l’occasion d’y revenir dans une prochaine chronique -, il existe d’autres formes de chansons énumératives dont voici celles que j’estime les principales, tout au moins les plus représentatives.

Les chansons « énumératives simples » énumèrent tantôt des vêtements, tantôt des parties du corps ou encore des actions. Là encore, les possibilités sont légion. La chanson prend alors la forme d’une liste qui peut s’allonger jusqu’à épuisement des ressources de l’interprète.

Ce qui les distinguent clairement des énumérations en forme de suite logique qui énumèrent des objets ou des étapes qui forment une suite, mais oui, logique. Une progression linéaire cohérente, en quelque sorte. A titre d’exemple, citons la chanson-type Le moine tremblant et la dame (Coirault 09302 / Laforte IV, La-09), dans laquelle le personnage principal - un moine, donc - se présente à la porte de l’hôtesse et parvient, à force de jérémiades, à entrer dans la maison, à souper, à coucher sur place, et plus précisément dans le lit de son hôtesse… La plus célèbre des suites logiques est peut-être La vigne au vin (Coirault 10426 / Laforte IV, Ha-24), qui énumère avec une précision quasi didactique les différentes étapes qui, de la terre à l’estomac, en passant par le cep, la grappe, la cuve, etc, suit parfaitement tout le processus de la fabrication du vin, et de sa consommation ! Bref, on part d’un point « a » pour arriver à un point « b » et tout ce qui se trouve intercalé s’y trouve dans un ordre cohérent et logique.

Enfin, il me semble opportun et important d’évoquer les chansons énumératives en forme de randonnées. Amusantes, elles peuvent parfois tourner au véritable tour de force vocal puisqu’elle nécessite un effort de mémoire et de concentration très soutenu, en plus d’exiger une rigoureuse gestion de la respiration. Une randonnée fonctionne comme une chanson énumérative simple à la très forte nuance près que chaque couplet se conclue par la récapitulation de tous les précédents. Parmi celles-ci, citons Jean Petit qui danse (Coirault 07409 / Laforte IV, Fb-04), Il n’y a qu’un dieu (Coirault 10001 / Laforte IV, Bb-03) ou la La boiteuse qui revient du marché (Coirault 10307 / Laforte IV, Jb-02).

Les amours du marin

Si beaucoup de ces chansons à décompter trouvent leur origine dans les cortèges de noces, certaines peuvent aussi avoir eu des carrières parallèles dans des contextes très différents de la sociologie nuptiale de par chez nous. D’autres, précisons-le à toute fin utile, n’ont aucun rapport avec le mariage, comme les chants de conscrits, de soldats, voire certaines marches relevant plutôt du répertoire enfantin (Dix kilomètres à pieds, ça use, ça use).

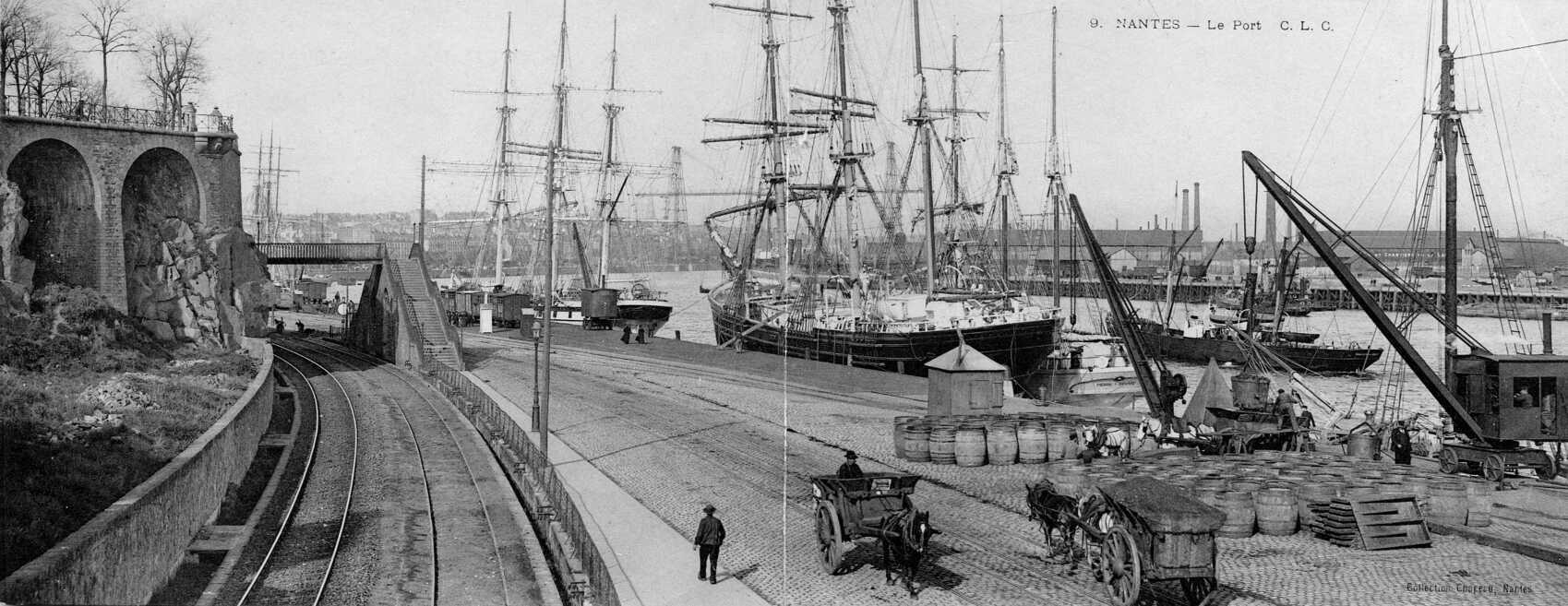

L’ambiance maritime de la chanson présentée ici peut raisonnablement laisser penser qu’elle fut aussi inscrite au répertoire des marins qui, impatients de faire escale à Nantes, se languissaient des filles qu’ils comptaient bien retrouver, quoi que sans doute pas pour les demander en mariage.

Le 3e vers me conforte dans l’idée que nous sommes davantage en présence d’un « chant de marins » que d’un « chant de mariage » et, contrairement à ce que l’on pourrait penser, la mention du bateau n’est pas particulièrement significative pour abonder dans ce sens. En fait, ce 3ème vers exprime clairement l’espoir d’une escale longue et prometteuse en plaisirs, et porte l’idée selon laquelle le marin n’a qu’une hâte : arriver à l’escale et profiter de la vie à terre, notamment en compagnie de filles qui, d’une certaine manière, avaient fait leur métier – bon gré, mal gré, et plutôt mal gré… - de distraire les matelots.

Pour conclure, on peut aussi rappeler que nombre de chants à la marche ont été adaptés par les marins pour soutenir certaines manœuvres, comme celle de virer au cabestan. Il n’est donc pas interdit de penser, ou d’imaginer, que ce chant ait eu plusieurs fonctionnalités.

Hugo Aribart

Dastum 44

2020

Y’a plus qu’dix filles à Nantes, joli bateau

Joli bateau qui mène et qui ramène

Plaisir charmant durera-t-il longtemps

Y’a plus qu’neuf filles à Nantes…

En savoir plus

Enregistrement

Janig Juteau, à Nantes le 2 février 2019, d’après la version recueillie auprès d’Alfred Rouleau à Guenrouet (44), en juillet 1991, par Mathieu Hamon et Pierre Guillard

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Hugo Aribart

Vous aimerez aussi

Association Bonne Garde pendant la Seconde Guerre mondiale

Société et cultureLa mobilisation générale autour de « l’Union sacrée » a été en 1914 synonyme d’arrêt de toutes les activités associatives, à Bonne Garde comme ailleurs. La Seconde Guerre mondiale a...

Contributeur(s) :Michel Crétin , Yves Laigle , Eric Rousseau ...

Date de publication : 04/05/2021

2380

Les munitionnettes à Nantes pendant la Première Guerre mondiale

Événement historique/ Société et cultureL’annonce de la mobilisation générale, le 1er août 1914, est accueillie avec stupeur. Les premiers mobilisés partent en se rassurant, convaincus de revenir avant l’automne. Pour satisfaire...

Contributeur(s) :Elven Pogu

Date de publication : 30/10/2024

2099

La marque BN est un témoin et un acteur de plus de cent ans d’histoire industrielle.

Contributeur(s) :Didier Guyvarc’h

Date de publication : 01/03/2019

19414