Été 1793 : conflit entre les Montagnards et les Girondins à Nantes

L’année 1793 marque un tournant dans la vie politique nationale et nantaise avec la prise de pouvoir par la force des Montagnards face aux Girondins. Malgré la victoire des révolutionnaires lors de la bataille de Nantes, la Convention montagnarde lance une offensive contre la municipalité girondine nantaise.

Les vainqueurs de la Bataille de Nantes : Canclaux, Beysser et Baco

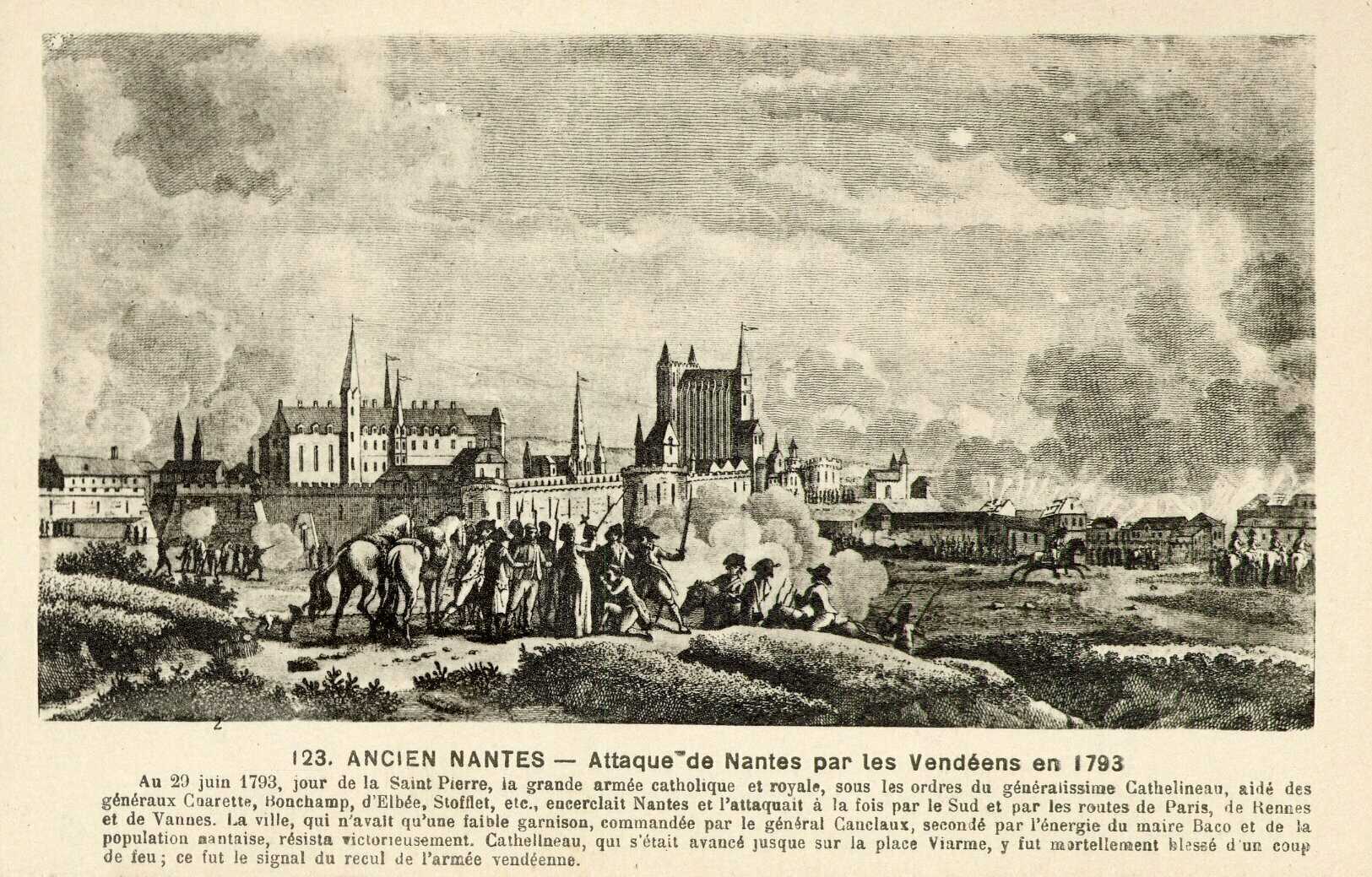

Le 29 juin 1793, « l’armée catholique et royale » se lance à l’assaut de Nantes dont la prise ne fait aucun doute, non seulement pour les assaillants, mais aussi pour la plupart des chefs militaires qui la défendent. Les appels à l’aide à la Convention nationale restant sans réponse, les Nantais ne peuvent compter que sur un contingent militaire très inférieur à celui des Vendéens. À leur tête, trois hommes contribuent à la victoire par l’énergie et la détermination dont ils font preuve et par le sens de l’organisation du général Jean-Baptiste-Camille de Canclaux. Ils galvanisent les défenseurs et mettent ainsi en échec un ennemi désemparé par la blessure mortelle de leur chef Jacques Cathelineau. L’armée vendéenne, contrainte de se replier, subit son premier grand revers. Auréolés de leur victoire, les Nantais se présentent en sauveurs de la République, d’autant que le débarquement anglais rendu possible par la chute de la ville est désormais exclu. Trois personnalités ont donc contribué à la victoire : le général Canclaux, le général Jean-Michel Beysser et René Baco de La Chapelle, maire de Nantes.

Attaque de Nantes par les Vendéens, 29 juin 1793

Date du document :

Un contexte politique et économique favorable aux Montagnards

L’attaque de Nantes par l’armée vendéenne s’inscrit dans un contexte favorable aux Montagnards. Ils ont chassé les Girondins de la Convention nationale au cours des journées du 31 mai et du 2 juin 1793 et imposé leur pouvoir à Paris. La résistance girondine s’organise alors en province. Deux conceptions de la Révolution s’opposent ainsi. Les Girondins, issus de la bourgeoisie provinciale aisée, à l’exemple de la municipalité nantaise, considèrent depuis la fin de l’année 1791, que la révolution est close à l’intérieur mais exportable à l’extérieur. Ils poussent ainsi à la déclaration de guerre contre l’Autriche le 20 avril 1792. Sur le plan économique et social, ils s’opposent aux réformes favorables aux classes populaires. Les difficultés économiques et sociales s’accumulant, les Montagnards, aux idées plus radicales, s’appuient sur les sans-culottes parisiens. Après l’insurrection du 10 août 1792 et les massacres de septembre, les Girondins craignent une dictature populaire parisienne soutenue par les Montagnards. Les échecs militaires et le procès du roi de France Louis XVI exacerbent les tensions entre les deux factions. La lutte ouverte se solde par l’arrestation des chefs girondins, exigée par une foule en armes qui encercle la Convention le 2 juin.

À Nantes, Baco prend publiquement parti contre le coup d’État et affirme ses convictions girondines. En province, quelques chefs girondins tentent de soulever des départements dans une révolte qualifiée de fédéraliste contre la centralisation révolutionnaire et la dictature de Paris. Des représentants en mission auprès des armées, munis de pouvoirs étendus, sont chargés par la Convention de mater ces soulèvements.

René Gaston Baco de La Chapelle, maire de Nantes

Date du document : vers 1793

À Nantes, les représentants vont s’efforcer de briser la résistance de la municipalité girondine. La dégradation rapide de la situation économique et sociale de la ville nuit à la municipalité, mise en accusation par les Montagnards du club Saint-Vincent. L’entrée en guerre de l’Angleterre au début de l’année 1793 contribue à la dégradation de la situation. Les échanges commerciaux entre Nantes et ce pays s’effondrent d’autant que l’ennemi impose un blocus. La population ouvrière nantaise se retrouve au chômage. La responsabilité des difficultés est rejetée sur les classes dirigeantes par la frange de la population prolétarisée. Le club montagnard local peut alors lancer l’offensive.

L’affaire Beysser : le commandant temporaire de la place de Nantes est-il un agent double ?

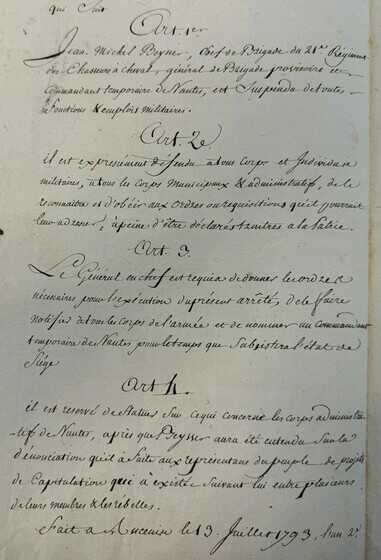

Le 5 juillet 1793, les administrations du département de la Loire-Inférieure s’opposent à la venue à Nantes des représentants en mission, Merlin de Douai, Gillet et Cavaignac, dont la présence est jugée néfaste. Forte de la victoire remportée sur l’armée vendéenne sans l’aide extérieure vainement implorée, la municipalité nantaise hausse le ton dans le combat contre le pouvoir parisien jugé tyrannique. Beysser, commandant de la place de Nantes, s’associe à la décision du 5 juillet.

Le 13 juillet, Merlin et Gillet signent un arrêté qui met Beysser et des officiers municipaux en accusation. Le premier est jugé coupable de révolte, de haute trahison, d’attentat à la sûreté intérieure et extérieure de l’État. Ce même arrêté présente curieusement Beysser comme un allié des représentants en mission auxquels il apporte des informations sur une supposée trahison d’officiers municipaux nantais. Le conseil général de la commune, accusé presque ouvertement de trahison par les représentants en mission, se met en ordre de bataille. Le 14 juillet, la séance de l’assemblée municipale est consacrée à Beysser. Il est interrogé sur le projet de capitulation qu’il aurait dénoncé à Merlin et Gillet. Le général se lève, indigné, et déclare : « Sur mon honneur, le fait est faux ».

Arrêté du 13 juillet 1793 de Merlin et Gilet mettant le général Beysser et des officiers municipaux en accusation

Date du document : 1793

Le 15 juillet, l’assemblée municipale, sous l’impulsion de Baco, rédige une « adresse au peuple français à la Convention contre les représentants Gillet et Merlin ». Elle affirme par précaution « son union inaltérable à la République » mais ajoute qu’elle est « calomniée par des mandataires du peuple » et que « le devoir de ses magistrats est de repousser les odieux soupçons dont on environne sa gloire […] ». Cette lettre est une véritable déclaration de guerre à la Convention.

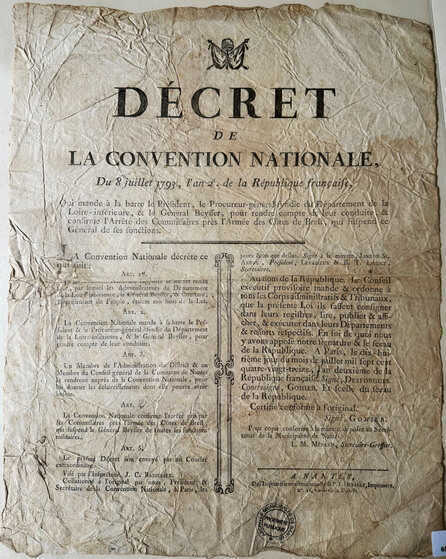

Le 16 juillet, l’assemblée municipale exige que Gillet vienne s’expliquer sur l’arrêté du 13 juillet qu’il a signé et qui met en cause Beysser et des magistrats municipaux. La Convention confirme alors par décret cet arrêté. Beysser est alors convoqué à la Convention nationale pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Baco est désigné pour se rendre à Paris afin de défendre l’accusé et la municipalité nantaise.

Décret de la Convention nationale du 8 juillet 1793

Date du document : 1793

L’emprisonnement de Baco de La Chapelle

Le 2 août 1793, Baco se présente à la barre de la Convention pour défendre non seulement Beysser et la municipalité nantaise, mais aussi le député et chef de la garde nationale de Nantes, Pierre Coustard. Ce dernier est accusé d’avoir choisi de rester à Nantes plutôt que de se rendre à Paris lors des journées insurrectionnelles des 31 mai et 2 juin 1793.

Le maire de Nantes commence son intervention par annoncer l’approbation par les assemblées primaires de la Loire-Inférieure de la Constitution votée le 24 juin 1793. Malheureusement, il suscite de vives réactions de fureur dans l’assemblée en l’invitant à se dissoudre après l’acceptation de cette Constitution par tous les Français. Baco est pris à parti par un député vendéen, Joseph Fayau, qui l’accuse d’être un chef des contre-révolutionnaires. Fayau affirme que selon ses sources nantaises, Baco était au courant que 1200 couverts avaient été préparés le 29 juin dans une maison de Nantes pour recevoir les Vendéens. Le vote d’une mention envoie le maire de Nantes à la prison parisienne de l’Abbaye.

Nantes à la rescousse de son maire

La nouvelle de l’emprisonnement de Baco soulève l’indignation à Nantes. Très vite, une pétition rédigée par les combattants du 29 juin est adressée « aux citoyens magistrats » pour les convaincre d’intenter une action auprès de la Convention en vue de la libération du maire. La pétition adressée à la municipalité doit être présentée et discutée dans chacune des 18 sections de la ville. Celles-ci demandent toutes la libération de Baco et une adresse à la Convention, solidement argumentée, est rédigée dans ce but. Elle est lue à la barre par deux députés de Nantes. Elle tente d’émouvoir l’auditoire par des envolées lyriques, voire grandiloquentes, supports de l’héroïsme républicain incontestable du maire de Nantes et de l’affliction d’une ville blessée par le sort infligé à son héros. La seule concession admise par les sections nantaises, connaissant le caractère bien affirmé du maire, est « le ton d’emportement de Baco dans sa réponse à l’inculpation déchirante lancée contre lui ». Elles ajoutent qu’elles n’ap

prouvent pas cette attitude agressive à l’égard de l’Assemblée.

La prise de pouvoir des Montagnards à Nantes

La plaidoirie des Nantais n’est pas entendue et l’emprisonnement de Baco entérine la défaite de la ville girondine. Survivant à la Terreur, il est libéré le 27 juillet 1794. Beysser, lavé de tout soupçon, réintègre son commandement à Nantes. Il est emprisonné par la Convention après sa défaite lors de la bataille de Montaigu en septembre 1793.

À Nantes, le club bourgeois de la Halle est fermé, et son chef, l’avocat Villenave, est jeté en prison. Son adversaire, le club Saint-Vincent, affirme à partir du mois d’août sa domination sur la ville. Il se nomme désormais, significativement, Vincent-la-Montagne. Les représentants en mission imposent leur pouvoir à Nantes en supprimant les administrations élues en décembre 1792 et en laissant libre-cours à la société Vincent-la-Montagne. Elle contrôle et dirige un comité révolutionnaire chargé de rechercher les suspects, en application de la loi du 17 septembre, et de les présenter au tribunal révolutionnaire. Une soixantaine d’hommes de main regroupés dans la « compagnie Marat » répand la terreur dans la ville en multipliant les exactions de toutes sortes. C’est dans ce contexte tourmenté que Carrier, dont la venue à Nantes est appuyée par Gillet, arrive en octobre 1793.

Yves Jaouen

2023

En savoir plus

Bibliographie

Bois Paul (dir.), Histoire de Nantes, Privat, Toulouse, 1977

Buchez Philippe, Roux Prosper-Charles, Histoire parlementaire de la Révolution française ou Journal des Assemblées nationales depuis 1789 jusqu’en 1815, Paulin, Paris, volume 21, 1835, p. 406-407

Webographie

Ressources Archives de Nantes

3I 111

3I 112

H4C1

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Yves Jaouen

Vous aimerez aussi

Serres d’agronomie tropicale du Parc du Grand Blottereau

Architecture et urbanisme/ Géographie et biodiversitéLes serres d’agronomie tropicale ont été construites en 1902 dans l’optique de préparer au départ les futurs colons et de favoriser le développement commercial des colonies. Rénovées...

Contributeur(s) :Direction Nature & Jardins , Ville de Nantes

Date de publication : 05/10/2022

3973

Victor Girard (1867 – 1954)

Personnalité nantaisePhotographe professionnel et reporter au journal Le Phare, Victor Girard a arpenté la ville de Nantes à la naissance du 20e siècle. Il devient ainsi le témoin de l’histoire de...

Contributeur(s) :Nicolas Quennec

Date de publication : 13/11/2019

3049

Les rosaces sont ces ancrages ornementés que l’on observe scellés sur des façades d’immeubles, de grandes maisons ou de bâtiments. Elles recevaient les extrémités des haubans métalliques...

Contributeur(s) :Vincent Bouchet , Yves-Marie Rozé

Date de publication : 13/04/2022

3753