Arthur Ier de Bretagne (1187-1203)

Portant le nom d’un roi légendaire, Arthur Ier de Bretagne concentre « l’espoir breton » lors de son règne marqué par les conflits avec la couronne d’Angleterre.

Un descendant des ducs de Bretagne et des rois d’Angleterre

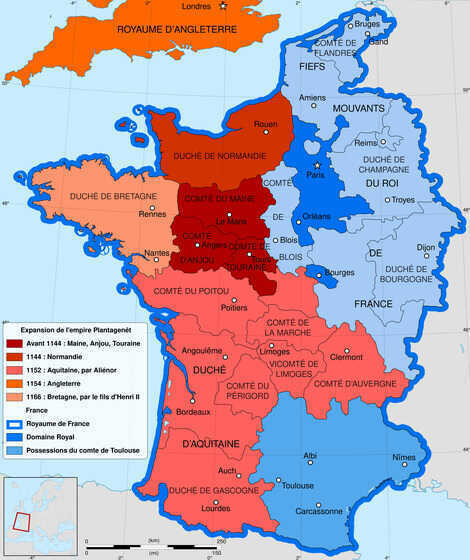

Arthur Ier de Bretagne est né à Nantes en 1187. Sa mère, la duchesse Constance, est issue de la lignée des ducs bretons : elle est la fille du duc Conan IV et la petite-fille du duc Conan III… Le père d’Arthur, Geoffroy, est le fils du roi d’Angleterre Henri II (surnommé Plantagenêt), et d’Aliénor d’Aquitaine, qui avait épousé le roi de France Louis VII en premières noces et dont elle était divorcée. Arthur de Bretagne est donc le petit-fils du roi et de la reine d’Angleterre par son père.

À cette époque, la Bretagne est vassale de l’Angleterre. Mais Constance et Geoffroy ont pour projet politique de soustraire le duché à la domination de leur famille et de le diriger en toute indépendance.

Dans ce but, en 1186, Geoffroy se rend à Paris, à la cour du roi de France, chercher le soutien de Philippe Auguste, désireux d’abattre la puissance Plantagenêt : à cette époque, le souverain anglais possède plus de terres en France que le roi de France lui-même ! Mais, au cours de son séjour, Geoffroy meurt d’un accident de tournoi, sans savoir que sa femme, la duchesse Constance de Bretagne, est enceinte d’un fils, qui naît l’année suivante. Elle choisit de le prénommer l’enfant Arthur, en référence au légendaire roi Arthur, celui qui aurait vécu au 5e siècle et aurait stoppé l’avancée saxonne sur l’île de (Grande) Bretagne.

Carte de l’expansion de l’empire Plantagenêt de 1144 à 1166

Date du document : 27/07/2009

Un choix qui fait écho à la légende arthurienne

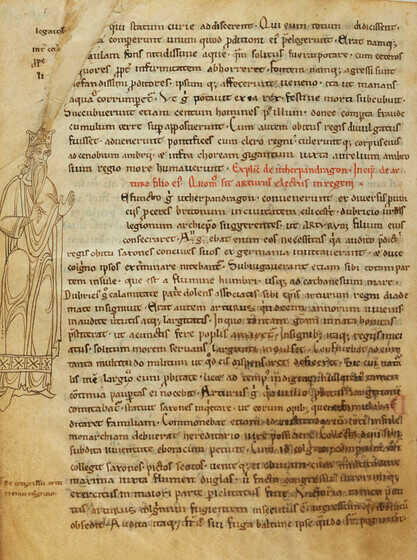

Or, dans les années 1100, la légende arthurienne connaît un immense essor grâce à un écrivain gallois, Geoffroy de Monmouth, qui, dans son livre l’Histoire des rois de Bretagne, avait annoncé par l’intermédiaire des prophéties de Merlin, que le roi Arthur n’était pas mort et qu’il reviendrait libérer les Celtes de la domination étrangère. Geoffroy de Monmouth annonce également que c’est de Bretagne armoricaine dont il est lui-même originaire que viendra le renouveau celte. L’attente du retour du roi Arthur est appelé « espoir breton ».

Manuscrit de « L’Histoire des rois de Bretagne » de Geoffroy de Monmouth

Date du document : 12e siècle

Rien d’étonnant donc à ce que l’annonce du prénom donné à son nouveau-né par la duchesse Constance ait déclenché des réactions d’enthousiasme en Bretagne Armorique et sur l’île de Bretagne, au Pays de Galles (autre terre celte) en particulier. Après la naissance du petit Arthur, le troubadour Peire Vidal écrit :

« Celui qui blâme une longue attente

Fait une grande faute ;

Car maintenant les Bretons ont leur Arthur

Où ils avaient mis leur espoir. »

Henri II qui a senti le danger, tente de s’emparer de l’enfant, et entre en Bretagne à la tête d’une armée. Mais, face à la détermination de la duchesse, il renonce à son projet. Constance doit cependant lui remettre sa fille aînée, Aliénor, et se marier avec un de ses hommes chargé de la surveiller, Ranulphe de Chester, propriétaire de terres en Angleterre et en Normandie. Arthur reste en Bretagne, à Nantes, aux côtés de sa mère.

La Bretagne sous Richard Cœur-de-Lion

En 1189, Henri II meurt et c’est son fils Richard Cœur-de-Lion, oncle d’Arthur de Bretagne, qui lui succède. Au début Richard est accommodant avec les Bretons car il compte sur leur participation à ses côtés à la croisade qu’il prépare pour reprendre Jérusalem (la ville avait été prise par les troupes du musulman Saladin en 1187). Sur la route de la croisade, en Sicile, n’ayant pas d’enfant et conformément aux règles successorales de l’époque, il nomme son neveu Arthur pour lui succéder sur le trône d’Angleterre au cas où il mourrait, dans le seul testament qu’il a rédigé dans sa vie.

On sait que Richard n’est pas parvenu à reprendre la ville sainte mais que ses exploits ont donné naissance à sa légende. En ce qui concerne sa succession, Richard n’ayant pas eu d’enfant, son dernier frère Jean, surnommé « sans Terre », était fort mécontent de son choix en faveur d’Arthur. D’ailleurs, il n’hésita pas à le trahir en essayant de se faire couronner roi d’Angleterre en son absence et en allant passer une alliance avec Philippe Auguste, pourtant ennemi de Richard (en janvier 1193). Auparavant, à son retour de croisade, Richard avait été fait prisonnier par le duc d’Autriche et n’est libéré qu’en 1194.

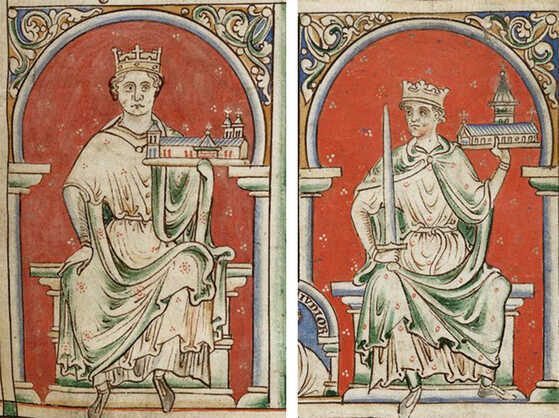

Portraits de Richard Cœur de Lion et de Jean sans Terre

Date du document : 13e siècle

Pendant les années d’absence de Richard, ayant fait expulser son second mari du duché, Constance dirige la Bretagne en toute indépendance avec Arthur à ses côtés. Mais, après son retour de captivité, Richard se consacre entièrement à son combat contre le roi de France et, dans cette lutte, il a besoin d’une Bretagne totalement soumise à son autorité. En 1195, il décide donc de reprendre les affaires bretonnes en main. En mars, il rencontre Constance à Rennes. La duchesse pouvait légitimement attendre que soit évoqué l’avenir d’Arthur. Richard n’ayant pas d’enfant, les règles successorales de l’époque prévoient qu’à son décès, c’est Arthur, son neveu, en tant que représentant de son père, frère cadet de Richard mais aîné de Jean, qui doit hériter de la couronne anglaise. En effet, s’il avait vécu, son père Geoffroy aurait succédé à Richard puisqu’il était l’aîné de Jean. À la mort de Geoffroy, son fils Arthur lui aurait naturellement succédé. Or, le droit de l’époque prévoit que les droits d’Arthur à la couronne anglaise ne peuvent disparaître avec la mort de son père, ce qui est somme toute parfaitement logique, mais va à l’encontre du désir de Jean de succéder à son frère.

Mais Richard n’apporte pas la moindre garantie à Constance et la menace de lui enlever son fils si elle refuse de reprendre son mari Ranulphe. C’est un marché de dupes : Constance doit se soumettre totalement sans obtenir la moindre garantie. Elle accepte donc de reprendre Ranulphe mais celui-ci est de nouveau expulsé quelque temps plus tard. L’année suivante, en 1196, Richard retourne à Rennes mais se retrouve face à un rassemblement de Bretons hostiles. Il convoque peu après Constance en Normandie et la fait enlever en route par… Ranulphe ! Elle reste emprisonnée deux ans au cours desquelles Richard tente à deux reprises de mettre la main sur Arthur en ravageant la Bretagne avec une cruauté inouïe, massacrant hommes femmes et enfants, mais sans succès.

Après l’emprisonnement de sa mère, Arthur âgé de neuf ans reçoit l’hommage de la majorité de la noblesse bretonne qui le reconnaît donc comme le prochain duc, le 15 août 1196 à Saint-Malo-de-Beignon dans la forêt de Brocéliande... Puis, pour être en sécurité après cet acte de rébellion, il est envoyé à la cour de Philippe Auguste où il est élevé avec le futur Louis VIII, né la même année que lui. Arthur est passé dans le camp de l’ennemi de Richard. Dès lors, ses chances de succéder à son oncle sur le trône d’Angleterre deviennent beaucoup plus faibles. Jean dit « sans Terre », le frère cadet de Richard qui convoite la couronne, n’a plus qu’à attendre son heure sans le trahir comme il l’avait fait en tentant de se faire couronner roi quand son frère était prisonnier.

La lutte entre Arthur et Jean-sans-Terre pour la succession sur le trône anglais

Lorsque Richard Cœur-de-Lion meurt le 6 avril 1199, seuls les comtés du Maine, d’Anjou et de Touraine se rangent du côté d’Arthur. La reine-mère Aliénor, désireuse de voir son fils Jean succéder à son frère plutôt que son petit-fils qu’elle connaît peu et qu’elle juge trop proche du roi de France, n’a aucun mal à soumettre l’Aquitaine, dont elle est originaire. En Angleterre, alors que le chef de l’Église anglaise préférait Arthur, Guillaume le Maréchal, un des principaux conseillers de Richard et d’Aliénor, fait pencher la balance en faveur de Jean. Celui-ci est couronné sans difficulté le 27 mai. Les chances d’Arthur de devenir roi d’Angleterre un jour reposent désormais sur le soutien qu’il peut espérer recevoir de Philippe Auguste.

Or, en mai 1200, au traité du Goulet, le roi de France choisit de faire la paix avec Jean : il le reconnaît roi d’Angleterre tandis que Jean lui fait hommage pour le reste de ses possessions continentales. Ce traité refuse tout héritage à Arthur, qui n’obtient que la Bretagne, et encore en tant que vassal de Jean, à qui il doit faire hommage quelques jours plus tard. Déçue, Constance se retire de la vie politique. Elle meurt en septembre 1201 et sera enterrée à l’abbaye de Villeneuve au sud de Nantes, dont elle avait décidé la construction. Peu après sa mort, Arthur est investi duc à Rennes. Il est âgé de quatorze ans.

Sceau et contre-sceau équestre d’Arthur Ier de Bretagne

Date du document : 1202

Après le désastreux traité du Goulet, il n’a d’autre possibilité que d’attendre la reprise des hostilités entre Philippe Auguste et celui qu’il faut appeler désormais le roi Jean Ier. Le roi de France n’avait pas renoncé à détruire l’Empire Plantagenêt qui menaçait sa dynastie et n’attendait qu’un prétexte pour reprendre la guerre. Il lui est fourni par Jean qui s’inquiète du mariage prévu entre le fils du comte de La Marche et Isabelle, la fille de celui d’Angoulême. En effet, cette union donnerait naissance à un ensemble coupant l’Aquitaine de sa mère Aliénor en deux morceaux. Pour empêcher ce projet, Jean n’hésite pas à enlever la future mariée, âgée de seulement douze ans, avant de l’épouser à Westminster le 8 octobre 1200 ! Aussitôt le comte de La Marche demande justice au roi de France qui en profite pour attaquer le Maine avant qu’une trêve ne soit signée à l’approche de l’hiver. Mais la reprise de la guerre est désormais inévitable et, avant le combat décisif, chacun se cherche des alliés tout au long de l’année 1201. Au début d’avril 1202, Philippe Auguste somme Jean de comparaître à sa cour, mais celui-ci ne se présente pas. Le 28 il est déclaré déchu par ses pairs de tous les fiefs qu’il tenait du roi de France. Quelques jours plus tôt le roi de France avait promis à Arthur en mariage sa fille Marie, alors âgée de cinq ans, sans que Jean, pourtant le seigneur d’Arthur, n’ait été consulté. Ces deux événements entraînent la reprise de la guerre.

La capture et l’assassinat d’Arthur

Philippe Auguste fait payer très cher à Arthur son soutien : après l’avoir armé chevalier et reçu son hommage-lige (le plus contraignant) à Gournay en juillet 1202, il l’investit de la Bretagne, ainsi que du Maine, du Poitou et de l’Anjou s’il parvient à s’en emparer, se réservant la Normandie. Surtout, il ne lui donne qu’une petite troupe de 200 chevaliers et de l’argent. Pour combattre l’armée de Jean Ier, c’est peu. Puis, les deux hommes se séparent et Arthur se rend à Tours. Mais, apprenant que la reine-mère Aliénor se trouve à Mirebeau, les Poitevins exigent d’aller la capturer sans délai tandis qu’Arthur ne parvient pas à défendre son point de vue : attendre l’arrivée des troupes bretonnes, composées de 1500 chevaliers et de 30 000 fantassins. Avec ces renforts, Arthur aurait été capable d’offrir une toute autre résistance à l’armée de Jean Ier, alors en train d’assiéger Le Mans qui s’était rangée du côté d’Arthur. Mirebeau est donc assiégée et se rend facilement, ce que refuse de faire Aliénor d’Aquitaine, réfugiée dans le donjon. De là elle parvient à envoyer un message à Jean que ce dernier reçoit le 30 juillet. Réalisant l’une des plus magnifiques opérations de sa carrière, le 1er août au petit matin, Jean parvient à entrer dans la ville par une porte mal défendue, et capture tous ses adversaires. Arthur est pris avec tous ses partisans ainsi que sa sœur aînée, Aliénor. Il est envoyé à Falaise en Normandie où il est emprisonné en attendant qu’il soit statué sur son sort.

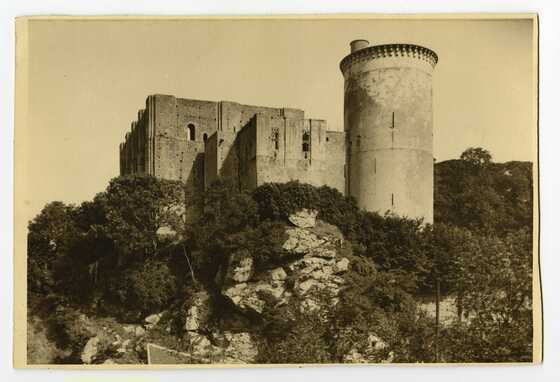

Château de Falaise au début du 20e siècle

Date du document : Première moitié du 20e siècle

Dans les mois qui suivent, la situation ne cesse de se dégrader pour Jean Ier, qui perd rapidement tous les bénéfices de sa victoire en se comportant de façon cruelle avec ses prisonniers. Au printemps de l’année 1203 il ne peut plus relier la Loire à la Normandie, la révolte contre son autorité s’étant encore étendue. C’est dans ce contexte particulièrement inquiétant pour lui que, fin janvier 1203, Arthur est transféré dans la tour du château de Rouen. Début avril, Philippe Auguste attaque la vallée de la Loire avec les nobles de la région ralliés à lui : l’Empire Plantagenêt est alors en voie de démembrement.

C’est alors qu’Arthur disparaît, dans des conditions mystérieuses, mais il n’y a guère de doutes sur les circonstances de sa mort : assassiné par ou sur ordre de Jean Ier.

Assassinat d’Arthur Ier par Jean sans terre sous le regard de Pierre de Maulac

Date du document : 1859

Selon le poème écrit en 1219 et intitulé La Philippide par Léonard Guillaume le Breton, chapelain à la cour de Philippe Auguste, Jean se serait rendu à la tour de Rouen en bateau où il se serait fait livrer Arthur qu’il aurait tué à coup de couteaux avant de jeter son corps dans la Seine. C’est la fin de l’espoir breton : avec cet assassinat, une occasion unique de réaliser les prophéties de Merlin par un duc de Bretagne devenu roi d’Angleterre et prénommé Arthur disparaît à tout jamais…

Eric Borgnis Desbordes

Agende Culturelle Bretonne

2025

En savoir plus

Bibliographie

BORGNIS DESBORDES Eric, Arthur de Bretagne (1187-1203), l’espoir breton assassiné, éditions Yoran embanner, Fouesnant, 2012.

BORGNIS DESBORDES Eric, Constance de Bretagne (1160-1201), une duchesse face à Richard Cœur-de-Lion et Jean-sans-Terre, éditions Yoran embanner, Fouesnant, 2018.

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Eric Borgnis Desbordes

Vous aimerez aussi

Ligne des ponts : histoire et architecture (1/4)

Architecture et urbanismeIl est vraisemblable que la construction d’un ou de plusieurs ponts entre les deux rives sur le site de confluence nantais soit le premier aménagement d'envergure qu’ait connu le fleuve....

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 12/02/2021

3185

Le roquio Le Chantenay a fait toute sa carrière dans les eaux nantaises en assurant le transport des passagers entre les rives nord et sud de la Loire. Classé monument historique, il...

Contributeur(s) :Gaëlle Caudal

Date de publication : 25/02/2019

3078

Yvette Paré, travailleuse volontaire pendant la Seconde Guerre mondiale

Société et cultureEntre février 1943, date de l’instauration du Service du travail obligatoire (STO), et mai 1945, quelque 450 000 jeunes Français ont été forcés de partir outre-Rhin remplacer dans les...

Contributeur(s) :Sylvain Maresca

Date de publication : 07/11/2024

444