Engagement des femmes dans les quartiers nantais

Les solidarités et l’entraide comptent parmi les réflexions politiques centrales qui ont accompagné les combats des femmes pour l’accès au droit de vote et de représentation. Les premiers collectifs féminins croisant luttes sociales et politiques émergent dans les usines. Après la Seconde Guerre mondiale, le grand mouvement de reconstruction permet l’émergence de nouvelles formes collectives de proximité dans les quartiers.

Entraides féminines autour du cadre de vie

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans les cités de relogement construites dans la précipitation pour faire face à la pénurie de logements, l’entraide féminine est centrale. Elle se déploie notamment au travers des mouvements familialistes, comme la CSF (Confédération syndicale des familles) ou la CSCV (Confédération syndicale du cadre de vie). Au sein de ces associations actives dans les domaines de la famille, de l’éducation et de la consommation, les femmes sont des forces motrices. Les actions portent alors principalement sur les solidarités de voisinage et sur l’amélioration du cadre de vie.

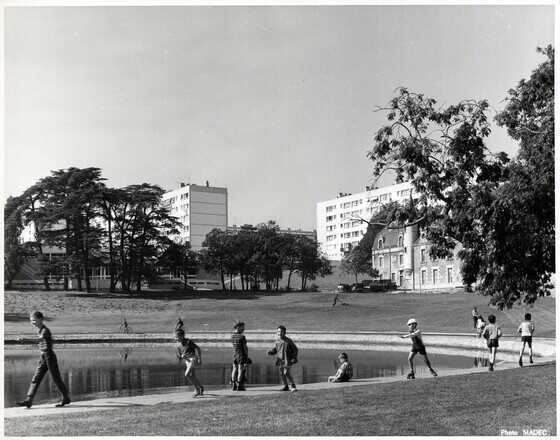

Dans les années 1950, quand les premiers quartiers d’habitat social commencent à sortir de terre, les équipements publics font cruellement défaut : pas de crèche, pas d’accueil le soir après l’école, ni le jeudi, jour d’école non-travaillé… alors les femmes s’organisent. Comme dans la cité des Dervallières dont la construction s’étale entre 1956 et 1965. À son arrivée dans le quartier, Madeleine, dite « Mado », Aoustin crée avec quelques voisines une section locale de la CSF le 14 janvier 1964. La principale préoccupation est alors de trouver des solutions collectives pour garder les enfants, comme le raconte Madeleine Aoustin : « Il n’y avait rien sur le quartier quand il a été construit… Enfin, il y avait déjà pas mal d'immeubles mais il n'y avait rien, rien, rien pour les enfants sauf les écoles. (…) Parce que, vous voyez, à l'époque, on était très nombreux… il y a eu jusqu’à 10 000 habitants à un moment sur le quartier (…) il y avait énormément de jeunes parents, avec pas mal d'enfants, parce qu'il y avait encore pas mal de familles assez nombreuses et il n'y avait rien pour les enfants… (…) Donc, vraiment, la raison d'être pour que les femmes bougent à ce moment-là, c'était quand même les enfants. » (Entretien réalisé en décembre 2024)

Faute de local associatif disponible, les femmes décident d’investir deux grandes chambres du château des Dervallières pour improviser des permanences, puis progressivement se rapprochent de la section locale de l’amicale laïque.

La cité HLM des Dervallières en 1965

Date du document : 1965

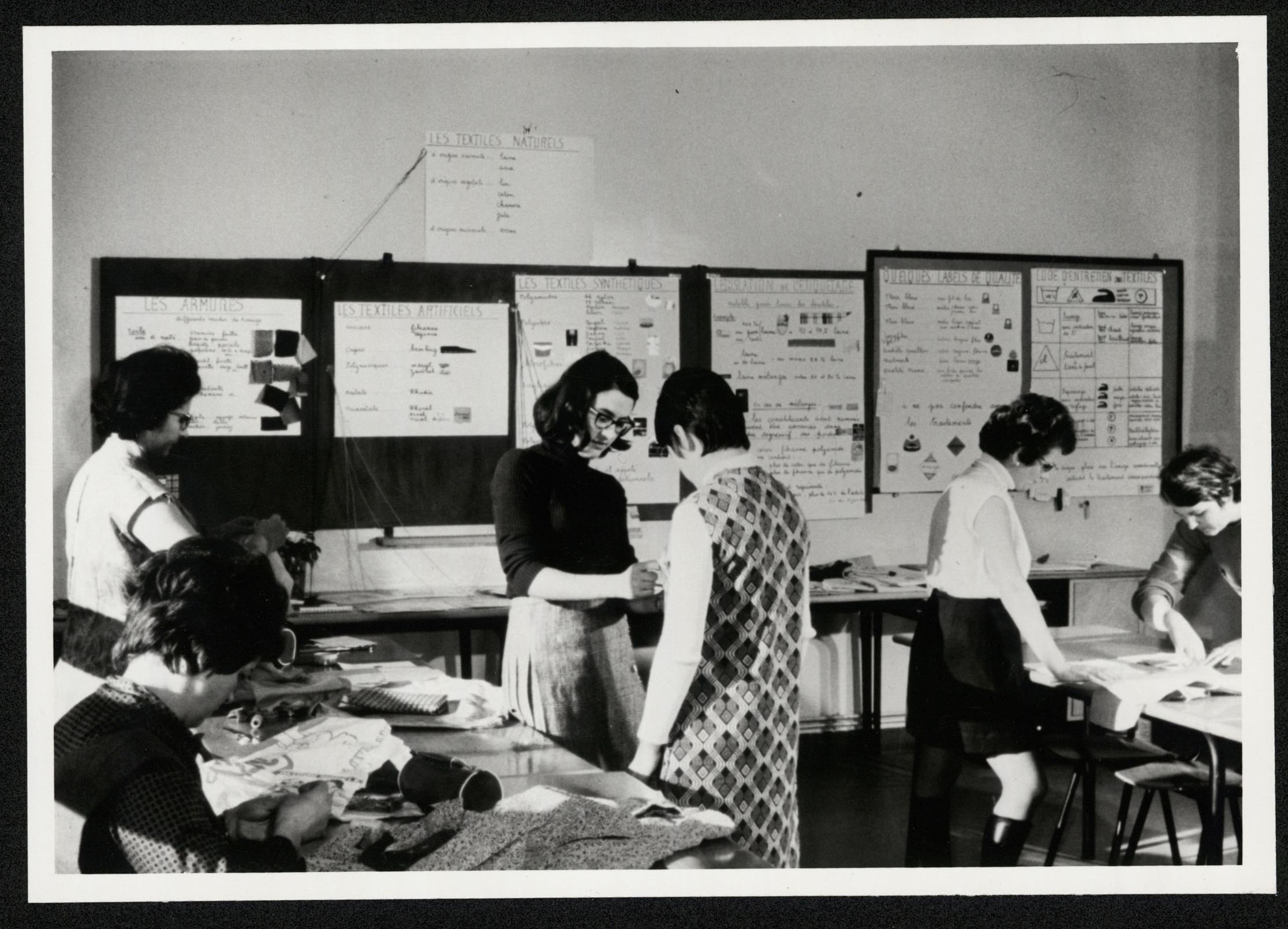

Progressivement, des collectifs de femmes se structurent

Au cours des années 1960, l’offre d’équipements publics dans les quartiers d’habitat social commence à s’étoffer avec les premières crèches et les centres socio-culturels, dont l’animation est en partie assurée par des habitants aux côtés de professionnels du travail social qui interviennent en direction des populations les plus fragiles. À chaque quartier, son collectif : Femmes Nantes-nord, Femmes de la Bugallière, Femmes des Dervallières, Le Collectif de la rue du Drac (Bellevue)… Il s’agit plutôt au départ de collectifs qui fonctionnent sur les relations de voisinage et le soutien informel, avant de s’instituer progressivement en association. Au sein de ces collectifs se côtoient des femmes aux profils variés : femmes de classes populaires, femmes d’origine étrangère et femmes diplômées, politisées et syndiquées.

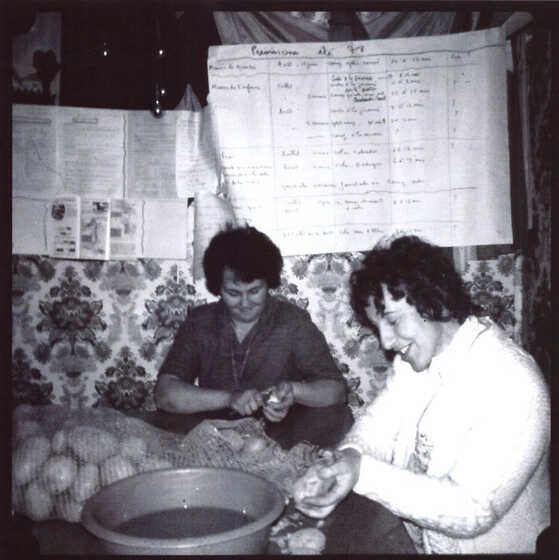

Au cours des années 1970, de nouveaux sujets apparaissent au sein de ces collectifs. Comme le raconte l’ouvrage consacré au Collectif de la Rue du Drac, réalisé par l’association Arlène : « Aux réunions du vendredi soir, les femmes abordent tous les sujets de la vie quotidienne. La violence et l’alcoolisme des maris sont souvent évoqués. L’arrivée des femmes immigrées donnent l’occasion de faire jouer la solidarité. Il faut les faire sortir de chez elles contre l’avis du mari. Prendre en charge des cours de français (…) » (Quelques histoires de la Rue du Drac, De fil en aiguille, Arlène, 2007)

Deux femmes épluchent des pommes de terre à la rue du Drac

Date du document : Années 1970

En effet, l’adoption du décret du 29 avril 1976 qui met en place le droit au regroupement familial se traduit par l’arrivée au sein de ces grands ensembles de nouvelles familles d’origine étrangère. Progressivement ces femmes venues rejoindre leur mari – dont beaucoup ne travaillent pas, ni ne parlent français – deviennent un public-cible de l’action publique et des actions militantes portées par les collectifs de femmes. À l’image des actions de formation portées par le groupe Femmes aux Dervallières qui développe des cours de français et des formations en direction des femmes les plus éloignées de l’emploi. Ces femmes nouvellement arrivées s’investissent à leur tour dans les solidarités de quartier.

C’est également au sein de ces collectifs que se rencontrent un certain nombre de femmes qui décident de créer l’association SOS femmes en 1978 : une association féministe autogérée non mixte, dont l’objectif est de venir en aide aux femmes (et à leurs enfants) victimes de violences physiques ou autres. Là encore ce sont les liens d’amitié et de proximité qui fonctionnent, comme le raconte cette militante qui appartenait au collectif « Femmes de Nantes Nord » : « On déménageait les femmes en douce, on les hébergeait chez nous. (…) On a eu des tas d'ennuis. Nous-mêmes, on pouvait se faire... attaqués par les maris, ils connaissaient notre adresse. (…) Pendant qu'ils étaient au boulot, les mecs, on déménageait les femmes avec les gamins, tout dans des sacs plastiques, à toute allure » (Militante, entretien réalisé en octobre 2024)

Des liens se tissent aussi avec d’autres collectifs, comme Femmes aux Dervallières : « Moi j'habitais aux Dervallières, un quartier très populaire, et je voyais un peu… enfin, les femmes battues, je connaissais. Et puis, j'avais une copine qui était dans un autre quartier et qui connaissait aussi, qui se mettait en quatre pour aider les femmes. Et un beau jour, on s'est dit qu'on allait réunir quelques copines et essayer de faire quelque chose. » (Entretien réalisé en octobre 2024)

Mouvement de professionnalisation

Progressivement, ces collectifs et associations vont se professionnaliser, à mesure que les conventions avec les collectivités (Ville, Département) ou les institutions comme la CAF permettent de stabiliser les budgets. Une autre étape importante dans cette histoire des solidarités féminines s’écrit à partir de la fin des années 1980 et la mise en place des dispositifs d’insertion et de développement social des quartiers (DSQ) visant à intervenir de façon ciblée dans les quartiers d’habitat social, dans un contexte d’aggravation du chômage et de phénomènes accrus de ségrégation urbaine et sociale. C’est alors que naissent plusieurs structures d’insertion comme à Arlene, à Bellevue, l'atelier bricolage aux Dervallières ou le Bief (Boutique, informatique, écrit, formation) à Nantes Nord qui emploient surtout des femmes issues de ces quartiers.

En 2000, un autre dispositif vient soutenir encore une fois l’emploi féminin populaire : le dispositif adulte-relais qui permet ainsi à des demandeurs d'emploi issus des quartiers politique de la ville d'assurer des missions de médiation. À Nantes, ce sont surtout des dispositifs femmes adultes-relais qui sont signés permettant à des femmes d’origine populaire d’accéder à des formations via la VAE (validation des acquis de l’expérience), et même pour certaines d’entre elles d’accéder à des emplois publics au sein de la collectivité au sein des équipes de quartier.

L’émergence de nouveaux répertoires d’action

Durant les années 2000, les femmes se mobilisent face aux violences urbaines, par exemple, lors des violences qui surviennent à l’automne 2005 dans les banlieues françaises suite à la mort de deux jeunes à Clichy-sous-Bois et qui ont conduit localement dans plusieurs quartiers nantais à des destructions d’équipements publics (le Breil, Dervallières, Bellevue…). Au Breil par exemple, après l'incendie du centre socioculturel en octobre 2005, un groupe de femmes se constitue pour évoquer les questions d’éducation et de parentalité. À Bellevue, c’est le collectif 30.11 qui se créé dans la suite à ces actes de violence. À cette occasion, les femmes s’organisent et de nouveaux sujets de débat apparaissent autour notamment de la laïcité, de l’exercice de la citoyenneté, des violences policières.

Un « pôle femmes » est également créé au sein de l’association Tissé Métisse à partir de 2007 regroupant des femmes qui portent des actions solidaires au sein de leur quartier. Ces premiers temps d’échanges débouchent sur la création d’une exposition intitulée « Ces femmes qui font bouger les quartiers » (qui devient un livret en 2009).

Livret « Ces Femmes qui font bouger les quartiers », édité par l’association Tissé Métisse en 2009

Date du document : 2009

Ces 50 portraits de femmes font apparaître de nouvelles figures et soulignent toute la variété des engagements tant en termes d’âge, que d’origine. « La question du lien social et de l'intégration passe encore aujourd'hui, quand même essentiellement par les femmes », assure Marie-Hélène Nivollet, militante de la première heure dans le quartier de Bellevue et ancienne directrice de Tissé Métisse. Les femmes ont marqué à Nantes la construction de la politique d’égalité par le souci d’entraide et de solidarités qu’elles n’ont cessé de manifester et de mettre en œuvre.

Cet article a été rédigé sur la base de la recherche socio-historique sur la construction d’une politique municipale d’égalité femmes-hommes (1945-2020) pilotée par la Ville de Nantes et réalisée par Plan 9.

Elvire Bornand, Frédérique Letourneux

2025

En savoir plus

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Frédérique Letourneux, Elvire Bornand

Vous aimerez aussi

Rennes

Société et cultureLongtemps rivale, parfois indifférente, à présent désireuse d’un vrai rapprochement, Rennes entretient avec Nantes des relations complexes dont les enjeux ont varié selon les époques...

Contributeur(s) :Thierry Guidet

Date de publication : 19/11/2020

3503

Cinéma Pax

Architecture et urbanismeLe 28 septembre 1938, l’abbé Ollivaud dépose un permis de construire en vue d’édifier « une salle de spectacle et un cinéma », chemin du Bouillon. En avril 1946, le bulletin...

Contributeur(s) :Nathalie Barré , Georgette Lucas , Pierre Hocbon ...

Date de publication : 28/02/2019

3086

Place Mendès-France

Architecture et urbanismeÀ l'ouest de Bellevue, sur Nantes et Saint-Herblain, la place Mendès-France constitue la place principale du quartier. Dans l'axe du boulevard Winston-Churchill, elle est conçue à l'origine,...

Contributeur(s) :Irène Gillardot

Date de publication : 30/09/2020

5288