Brasserie

-

Version publiée

-

Propositions d'enrichissement

Il ne reste rien de la brasserie La Meuse – nichée autrefois dans la carrière de Miséry à Nantes – sinon des souvenirs olfactifs. « Quand l’odeur de malt montait sur Jean Macé, c’était signe de pluie », disent les anciens du quartier. Oubliée donc – sauf une plaque de rue près du port – la brasserie, qui était pourtant un des fleurons de l’industrie agroalimentaire à Nantes.

Dans ce pays de vin et de cidre, où l’on ne cultive pas le houblon, l’éclosion est difficile. Il faut être étranger, comme René Tinnebac, en 1681 pour être autorisé à brasser de la bière « principalement pour l’usage des Flamands habitant dans cette ville et pour les matelots qui logeaient d’ordinaire en son logis de la Fosse de Nantes ». Selon l’historien Gaston Martin, le développement de la brasserie au 18e siècle s’explique par « l’importance de la colonie nordique établie à Nantes depuis longtemps ».

La brasserie Burgelin, dans l'ancienne carrière de Miséry

Date du document : début 20e siècle

La brasserie Burgelin, dans l'ancienne carrière de Miséry

Date du document : début 20e siècle

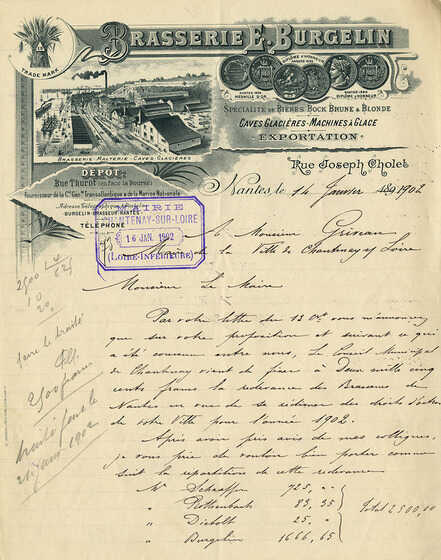

Frédéric Burgelin joue un rôle décisif dans l’implantation de la brasserie industrielle à Nantes, et son fils Samuel développe l’entreprise en l’installant dans l’ancienne carrière de Miséry. Il prend aussi la tête de la corporation : en 1902 ainsi, il négocie avec le maire de Chantenay, Paul Griveaud, au nom de ses collègues Schaeffer, Rothenbach et Diebolt. La répartition proposée d’un forfait de droits d’octroi montre que Burgelin représente alors les deux tiers de la production, Schaeffer à peine 30% et les deux autres presque rien. La fusion des entreprises intervient logiquement juste après, en 1906.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : CFDT SEB 9

© coll. Syndicat CFDT de la Société européenne de brasserie, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

La brasserie Burgelin, dans l'ancienne carrière de Miséry

Date du document : début 20e siècle

Frédéric Burgelin joue un rôle décisif dans l’implantation de la brasserie industrielle à Nantes, et son fils Samuel développe l’entreprise en l’installant dans l’ancienne carrière de Miséry. Il prend aussi la tête de la corporation : en 1902 ainsi, il négocie avec le maire de Chantenay, Paul Griveaud, au nom de ses collègues Schaeffer, Rothenbach et Diebolt. La répartition proposée d’un forfait de droits d’octroi montre que Burgelin représente alors les deux tiers de la production, Schaeffer à peine 30% et les deux autres presque rien. La fusion des entreprises intervient logiquement juste après, en 1906.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : CFDT SEB 9

© coll. Syndicat CFDT de la Société européenne de brasserie, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Au 19e siècle, la brasserie passe lentement de l’artisanat au stade industriel, sous l’influence, cette fois, de brasseurs d’origine germanique. Parmi eux, un ancien prisonnier autrichien, Freudenthaler, installé près du pont de la Madeleine. Sous la Restauration, il fait venir d’Outre-Rhin trois maîtres brasseurs, Rothenbach, Schaeffer et Frédéric Burgelin (né en 1801 dans le duché de Bade). Trois marques qui, en 1906, n’en feront plus qu’une. Burgelin, quai Saint-Louis, est particulièrement dynamique : en 1846, il emploie deux ouvriers, en 1857 il utilise la vapeur, en 1862 il achète le café de France, place Graslin pour écouler sa production. Mais c’est son fils, Samuel-Eugène, qui assure le développement de l’affaire : installation de l’usine dans la carrière voisine, invention du système de fermentation basse par réfrigération (1886), création d’une société anonyme (au capital de 1 500 500 francs), dénommée Grandes brasserie et malterie Burgelin, à laquelle participent des industriels nantais comme Amieux et Brissonneau.

Courrier à en-tête, Brasserie E. Burgelin

Date du document : 14-01-1902

Courrier à en-tête, Brasserie E. Burgelin

Date du document : 14-01-1902

Le papier à en-tête de l’entreprise figure – et c’est relativement rare – assez fidèlement les locaux. Un document qui ne peut cependant dire comment, à Chantenay, l’odeur du houblon annonçait la pluie…

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 37Fi943

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Courrier à en-tête, Brasserie E. Burgelin

Date du document : 14-01-1902

Le papier à en-tête de l’entreprise figure – et c’est relativement rare – assez fidèlement les locaux. Un document qui ne peut cependant dire comment, à Chantenay, l’odeur du houblon annonçait la pluie…

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 37Fi943

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

En 1905, Schaeffer et Rothenbach entrent dans le giron de Burgelin, qui devient Société des brasseries nantaises, avec pour emblème un paludier de Guérande. Un an plus tard, les trois associés souscrivent à l’augmentation de capital des Brasseries de la Meuse, entreprise créée en 1890 à Bar-le-Duc par Adolphe Kreiss. Avec ce rapprochement, Kreiss devient actionnaire majoritaire en 1931 et transforme les Brasseries nantaises en Brasseries de la Meuse, d’où le nom qu’on a retenu à Nantes.

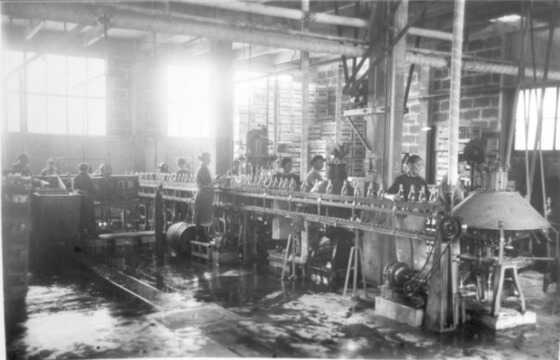

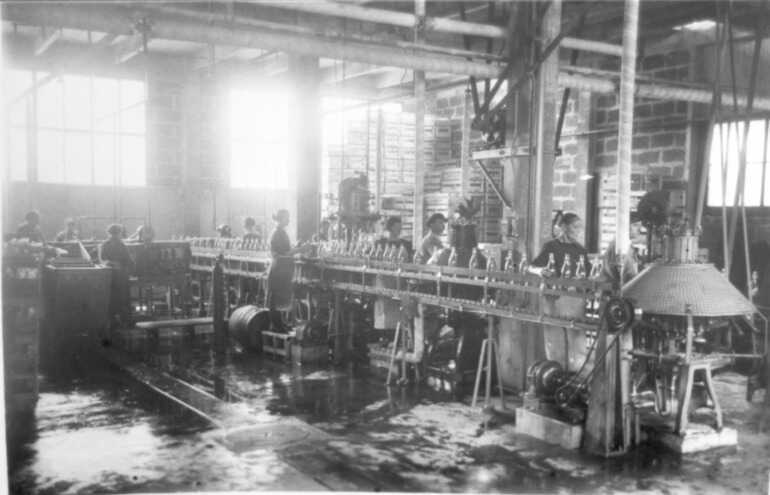

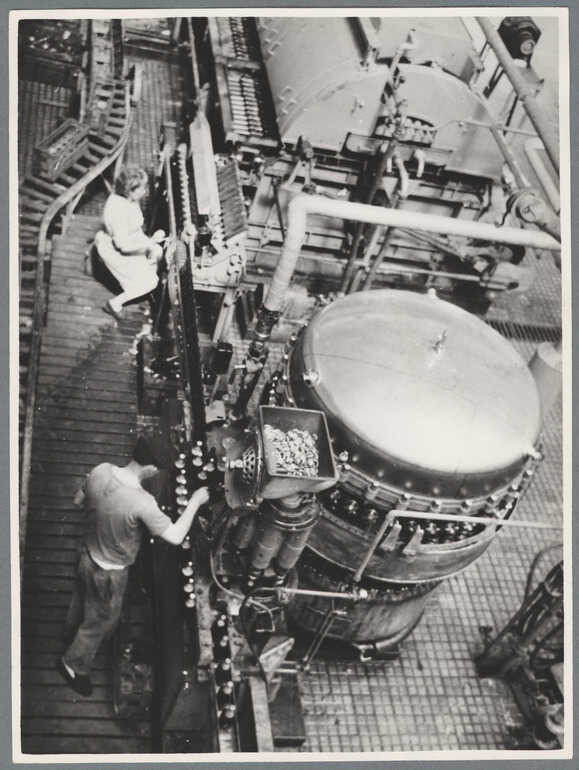

Embouteillage aux Brasseries de la Meuse

Date du document : début 20e siècle

Embouteillage aux Brasseries de la Meuse

Date du document : début 20e siècle

L'embouteillage de la limonade aux Brasseries de la Meuse, nom adopté en 1931 après la prise de contrôle par le brasseur lorrain Adolphe Kreiss. Même si la bière reste la production à la fois la plus importante et, surtout, la plus emblématique, de la Valstar en litre aux marques destinées aux marchés antillais et africain (La Tortue, Le Palmier, La Frégate, L'Étoile…), la production de limonade est une vraie spécialité : La Meuse vend à partir de 1936 des jus de fruits sous la marque Vivor, et une eau gazéifiée à partir de 1942 sous la marque Duchesse Anne. L'atelier d'embouteillage des boissons gazeuses, en outre, a une histoire forte : 39 ouvriers et ouvrières y sont victimes (dans l'atelier ou dans les vestiaires) des bombardements de septembre 1943.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : Chantenay 22, n°27

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Embouteillage aux Brasseries de la Meuse

Date du document : début 20e siècle

L'embouteillage de la limonade aux Brasseries de la Meuse, nom adopté en 1931 après la prise de contrôle par le brasseur lorrain Adolphe Kreiss. Même si la bière reste la production à la fois la plus importante et, surtout, la plus emblématique, de la Valstar en litre aux marques destinées aux marchés antillais et africain (La Tortue, Le Palmier, La Frégate, L'Étoile…), la production de limonade est une vraie spécialité : La Meuse vend à partir de 1936 des jus de fruits sous la marque Vivor, et une eau gazéifiée à partir de 1942 sous la marque Duchesse Anne. L'atelier d'embouteillage des boissons gazeuses, en outre, a une histoire forte : 39 ouvriers et ouvrières y sont victimes (dans l'atelier ou dans les vestiaires) des bombardements de septembre 1943.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : Chantenay 22, n°27

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

À la tête du progrès technique (installations frigorifiques), la brasserie de la Meuse fabrique 3 000 hectolitres de bière par jour, dont une partie va à l’exportation. Patron social et paternaliste, de confession protestante, Burgelin crée une caisse de secours mutuel, ainsi qu’une crèche pour nourrissons, car il emploie beaucoup de femmes. Après la Seconde Guerre mondiale, la brasserie nantaise, absorbée en 1966 par la Société européenne de brasserie (Seb), puis par le groupe BSN d’Antoine Riboud en 1972, connaît encore de beaux succès commerciaux. Mais elle est victime, en 1984, du plan de restructuration qui aboutit à la fermeture de l’usine et au licenciement des 153 salarié(e)s.

Yves Rochcongar

Extrait du Dictionnaire de Nantes

2018

(droits d'auteur réservés)

Anecdote (1/1) : De l'orge à la bière

L’usine des Brasseries de la Meuse produisait 5 types de bière (le Petit Bock, le Paludier, la bouteille de table, La nourrice des nourrices, la bouteille export) toujours selon le même procédé en 5 étapes. La première étape aboutit à la production de...

Anecdote (2/2) : Vivor : des fruits et de l'eau (ferrugineuse...

Parallèlement à la fabrication de bière, l’usine produisait des limonades, sodas et sirops commercialisés sous la marque "Les Couronnes". Des chercheurs mirent au point, en 1938, les jus de fruits Vivor : orange, pamplemousse et ananas, des fruits dont...

Anecdote (1/1) : De l'orge à la bière

L’usine des Brasseries de la Meuse produisait 5 types de bière (le Petit Bock, le Paludier, la bouteille de table, La nourrice des nourrices, la bouteille export) toujours selon le même procédé en 5 étapes. La première étape aboutit à la production de malt par la germination de grains d’orge afin qu’ils produisent des enzymes nécessaire à la fermentation. L'orge utilisée pour la fabrication provient de Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Indre, Beauce et Champagne. Les brasseries font elles-mêmes leur malt et disposent d'une malterie pneumatique. La seconde étape est le brassage qui permet la transformation des sucres contenus dans les grains d’orge en les chauffant dans l’eau. On obtient alors le moût. L’étape suivante du houblonnage consiste à stériliser le moût et à ajouter le houblon qui donne de l’amertume et produit les arômes. La quatrième étape est la fermentation où l’on ajoute des levures afin de produire l’alcool. La dernière étape est le conditionnement. En 1928, suite à l'élaboration d'un procédé innovant, le premier atelier d'embouteillage de France conditionnant la bière est mis en place à Miséry : 200 000 bouteilles sortent quotidiennement des chaînes.Anecdote (2/2) : Vivor : des fruits et de l'eau (ferrugineuse !)

Parallèlement à la fabrication de bière, l’usine produisait des limonades, sodas et sirops commercialisés sous la marque "Les Couronnes". Des chercheurs mirent au point, en 1938, les jus de fruits Vivor : orange, pamplemousse et ananas, des fruits dont le port s'est fait une spécialité. Soucieuse de trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en eau, la direction fit creuser en 1938-39 un puits, mais l'eau révéla une trop forte teneur en fer impropre à la fabrication de la bière. Elle servit cependant à celle des jus de fruits et fut commercialisée, à partir de l'été 1942 sous le nom "la Duchesse Anne". Pendant la Seconde Guerre mondiale, les approvisionnements en agrumes furent suspendus ; la gamme de jus Vivor utilisa les fruits locaux : fraise, cassis, groseille, framboise et raisin. L'usine fabriqua également du cidre pour parer aux manques de houblon et d'orge.Album « Les Brasseries de la Meuse »

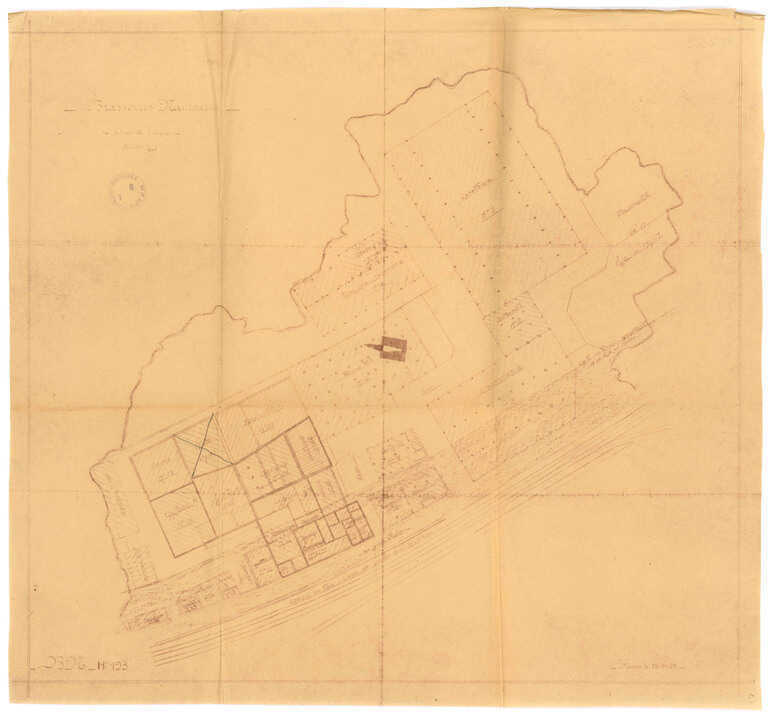

Bâtiments des Brasseries nantaises et carrière Miséry

1929

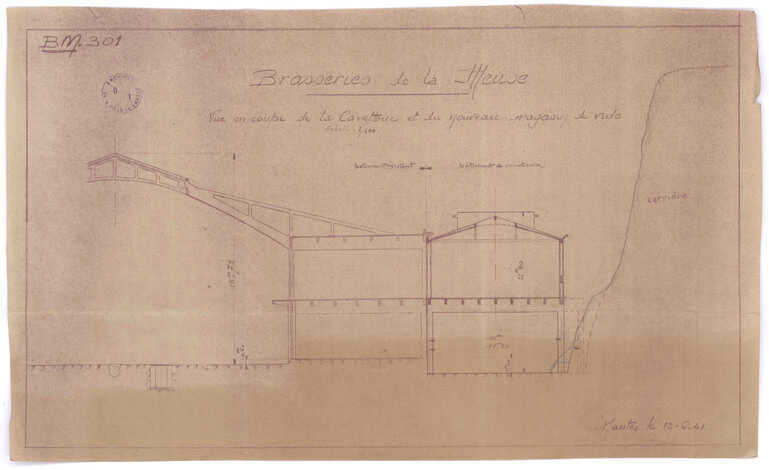

Vue en coupe de la canetterie, bâtiment existant, et du magasin de vide, à construire.

Canetterie des Brasserie de la Meuse

12-06-1941

Vue en coupe de la canetterie, bâtiment existant, et du magasin de vide, à construire.

Vue depuis le square Maurice-Schwob

20e siècle

Au premier plan : toits des bâtiments des Brasseries de la Meuse, au second plan : la carrière de Miséry...

Dessin de l'usine des Brasseries de la Meuse

sans date

Vue partielle de l'atelier d'embouteillage de l'Usine de Nantes des Brasseries de la Meuse.

Vue de l'usine des Brasseries de la Meuse

08-02-1935

Vue en plongée des bâtiments des Brasseries de la Meuse, vue de la Loire et des Moulins de la Loire en...

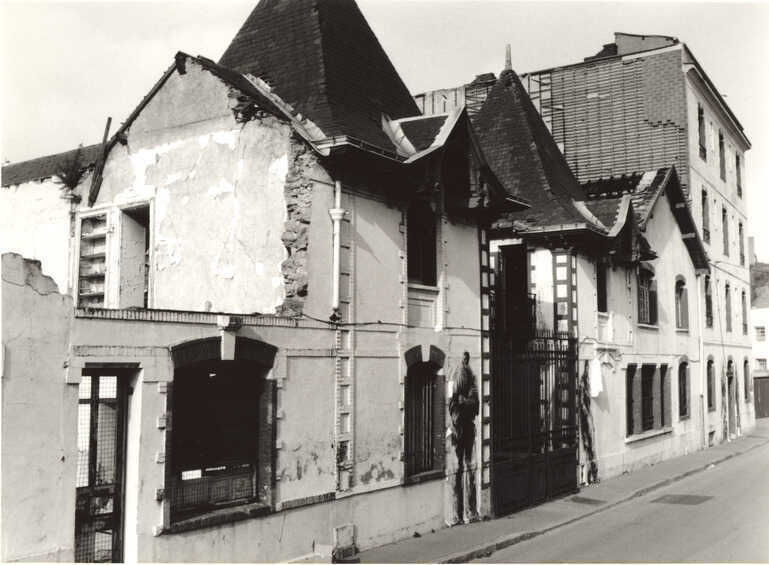

Entrée des Brasseries de la Meuse

1993

Entrée de la Société européenne de brasserie, désaffectée, avec quatre œuvres (une de chaque côté des...

Embouteillage aux Brasseries de la Meuse

sans date

L'embouteillage de la limonade aux Brasseries de la Meuse, nom adopté en 1931 après la prise de contrôle...

Sortie d’usine aux Brasseries de la Meuse

Début du 20e siècle

Plusieurs services sont proposés par la direction de l’entreprise à ses ouvriers : caisse de secours,...

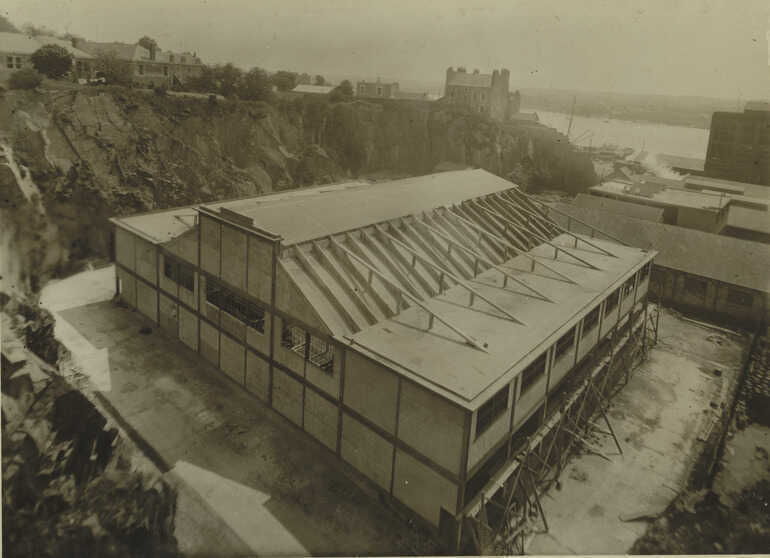

Usine des Brasseries de la Meuse

vers 1930

L'usine en construction.

Construction des Brasseries de la Meuse

sans date

L'usine en construction avec le port en arrière plan.

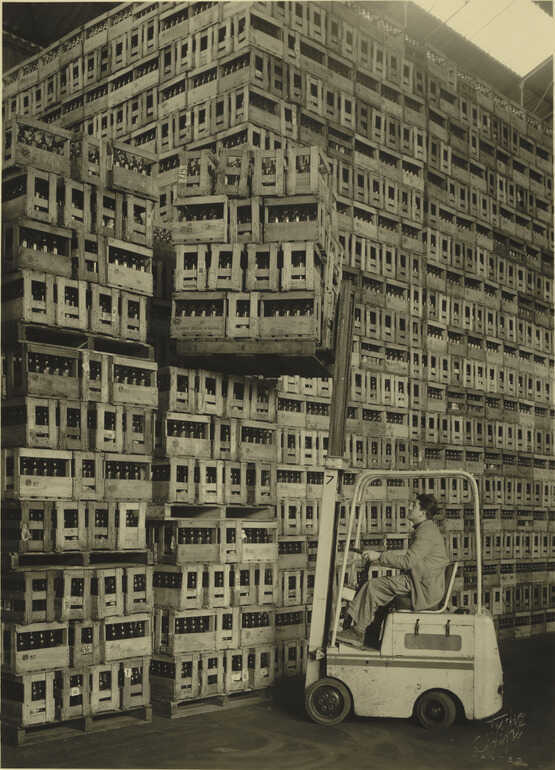

Entrepôt des Brasseries de la Meuse

sans date

Intérieur d’un entrepôt.

Brasseries de la Meuse

sans date

Façade de l’usine.

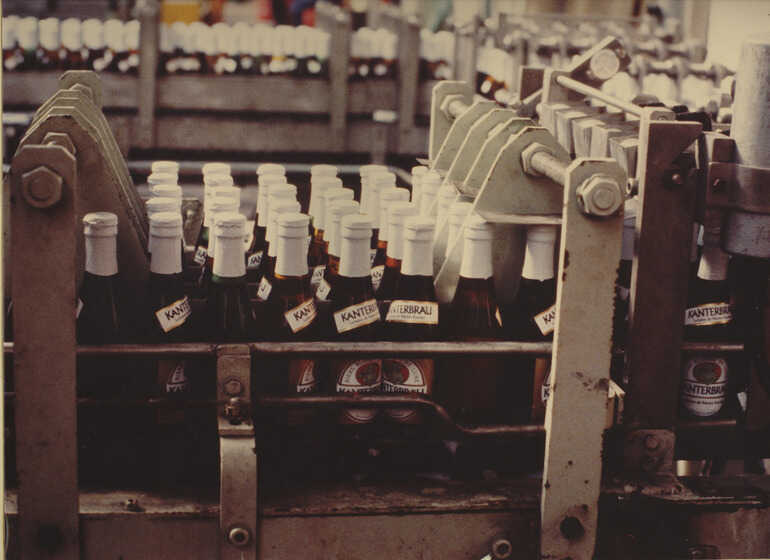

Bouteilles des Brasseries de la Meuse

sans date

Chaînes de production.

Brasseries de la Meuse

sans date

Chaînes de production de la Valstar.

Brasseries de la Meuse

sans date

Chaîne d'embouteillage.

Quai d'expédition des Brasseries de la Meuse

sans date

Charrettes au nom des "Brasseries nantaises" prêtes au départ.

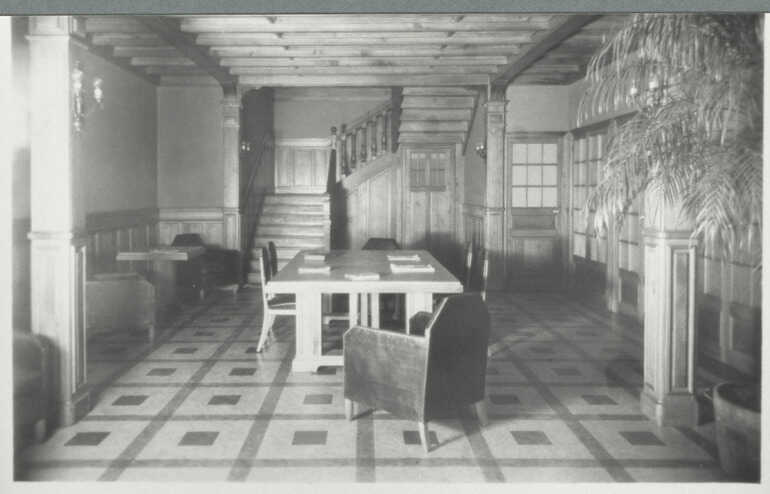

Bureaux des brasseries de la Meuse

sans date

Bureaux et hall d'entrée.

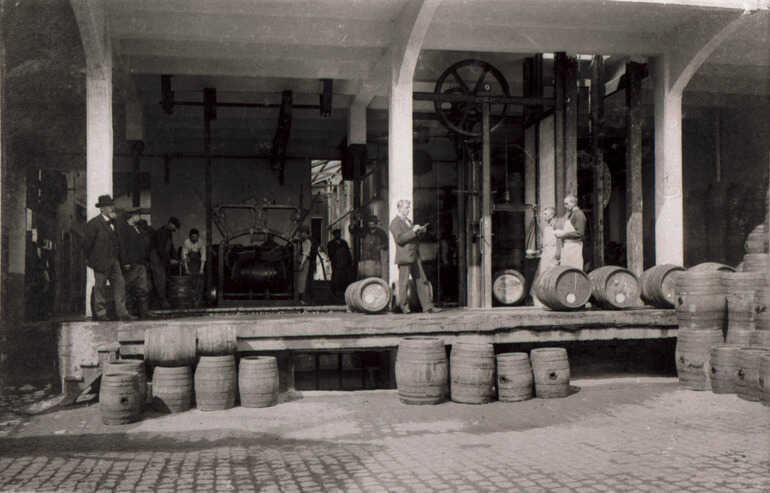

Tonneaux des Brasseries de la Meuse

sans date

Quai de chargement.

Site des Brasseries de la Meuse

1993

La falaise du coteau de Miséry, à l'arrière du site.

Bâtiments des Brasseries nantaises et carrière Miséry

Date du document : 1929

Vue en coupe de la canetterie, bâtiment existant, et du magasin de vide, à construire.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 1Fi2569

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Bâtiments des Brasseries nantaises et carrière Miséry

Date du document : 1929

Vue en coupe de la canetterie, bâtiment existant, et du magasin de vide, à construire.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 1Fi2569

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Canetterie des Brasserie de la Meuse

Date du document : 12-06-1941

Vue en coupe de la canetterie, bâtiment existant, et du magasin de vide, à construire.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 1Fi2574

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Canetterie des Brasserie de la Meuse

Date du document : 12-06-1941

Vue en coupe de la canetterie, bâtiment existant, et du magasin de vide, à construire.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 1Fi2574

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Vue depuis le square Maurice-Schwob

Date du document : 20e siècle

Au premier plan : toits des bâtiments des Brasseries de la Meuse, au second plan : la carrière de Miséry et à l'arrière plan : la Loire et la pointe de l'île de la Prairie au Duc avec les hangars

Auteur(s) : SEVE (producteur)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 47Fi134

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Vue depuis le square Maurice-Schwob

Date du document : 20e siècle

Au premier plan : toits des bâtiments des Brasseries de la Meuse, au second plan : la carrière de Miséry et à l'arrière plan : la Loire et la pointe de l'île de la Prairie au Duc avec les hangars

Auteur(s) : SEVE (producteur)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 47Fi134

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Dessin de l'usine des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Vue partielle de l'atelier d'embouteillage de l'Usine de Nantes des Brasseries de la Meuse.

Auteur(s) : Brenet, A. (auteur) ; Beuchet et Vanden Brugge (éditeur)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction soumise à autorisation

Cote de conservation : 9Fi803

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Dessin de l'usine des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Vue partielle de l'atelier d'embouteillage de l'Usine de Nantes des Brasseries de la Meuse.

Auteur(s) : Brenet, A. (auteur) ; Beuchet et Vanden Brugge (éditeur)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction soumise à autorisation

Cote de conservation : 9Fi803

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Vue de l'usine des Brasseries de la Meuse

Date du document : 08-02-1935

Vue en plongée des bâtiments des Brasseries de la Meuse, vue de la Loire et des Moulins de la Loire en arrière plan.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 15Fi898

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Vue de l'usine des Brasseries de la Meuse

Date du document : 08-02-1935

Vue en plongée des bâtiments des Brasseries de la Meuse, vue de la Loire et des Moulins de la Loire en arrière plan.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : 15Fi898

© Archives de Nantes

Lieu de conservation : Archives de Nantes

Entrée des Brasseries de la Meuse

Date du document : 1993

Entrée de la Société européenne de brasserie, désaffectée, avec quatre œuvres (une de chaque côté des deux portes) de Paul Bloas, artiste contemporain brestois : il s'agit de personnages peints sur du papier découpé puis collé à même les murs.

Auteur(s) : Pinier, Nicolas (cliché)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction interdite

Cote de conservation : SC 987

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Entrée des Brasseries de la Meuse

Date du document : 1993

Entrée de la Société européenne de brasserie, désaffectée, avec quatre œuvres (une de chaque côté des deux portes) de Paul Bloas, artiste contemporain brestois : il s'agit de personnages peints sur du papier découpé puis collé à même les murs.

Auteur(s) : Pinier, Nicolas (cliché)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction interdite

Cote de conservation : SC 987

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Embouteillage aux Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

L'embouteillage de la limonade aux Brasseries de la Meuse, nom adopté en 1931 après la prise de contrôle par le brasseur lorrain Adolphe Kreiss. Même si la bière reste la production à la fois la plus importante et, surtout, la plus emblématique, de la Valstar en litre aux marques destinées aux marchés antillais et africain (La Tortue, Le Palmier, La Frégate, L'Étoile…), la production de limonade est une vraie spécialité : La Meuse vend à partir de 1936 des jus de fruits sous la marque Vivor, et une eau gazéifiée à partir de 1942 sous la marque Duchesse Anne. L'atelier d'embouteillage des boissons gazeuses, en outre, a une histoire forte : 39 ouvriers et ouvrières y sont victimes (dans l'atelier ou dans les vestiaires) des bombardements de septembre 1943.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 992

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Embouteillage aux Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

L'embouteillage de la limonade aux Brasseries de la Meuse, nom adopté en 1931 après la prise de contrôle par le brasseur lorrain Adolphe Kreiss. Même si la bière reste la production à la fois la plus importante et, surtout, la plus emblématique, de la Valstar en litre aux marques destinées aux marchés antillais et africain (La Tortue, Le Palmier, La Frégate, L'Étoile…), la production de limonade est une vraie spécialité : La Meuse vend à partir de 1936 des jus de fruits sous la marque Vivor, et une eau gazéifiée à partir de 1942 sous la marque Duchesse Anne. L'atelier d'embouteillage des boissons gazeuses, en outre, a une histoire forte : 39 ouvriers et ouvrières y sont victimes (dans l'atelier ou dans les vestiaires) des bombardements de septembre 1943.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 992

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Sortie d’usine aux Brasseries de la Meuse

Date du document : Début du 20e siècle

Plusieurs services sont proposés par la direction de l’entreprise à ses ouvriers : caisse de secours, infirmerie avec consultations gratuites, crèche, douches, etc.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 994

© coll. Pierre Burstert, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Sortie d’usine aux Brasseries de la Meuse

Date du document : Début du 20e siècle

Plusieurs services sont proposés par la direction de l’entreprise à ses ouvriers : caisse de secours, infirmerie avec consultations gratuites, crèche, douches, etc.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 994

© coll. Pierre Burstert, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Usine des Brasseries de la Meuse

Date du document : vers 1930

L'usine en construction.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1482

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Usine des Brasseries de la Meuse

Date du document : vers 1930

L'usine en construction.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1482

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Construction des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

L'usine en construction avec le port en arrière plan.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1483

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Construction des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

L'usine en construction avec le port en arrière plan.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1483

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Entrepôt des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Intérieur d’un entrepôt.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1485

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Entrepôt des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Intérieur d’un entrepôt.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1485

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Façade de l’usine.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1487

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Façade de l’usine.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1487

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Bouteilles des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Chaînes de production.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1489

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Bouteilles des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Chaînes de production.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1489

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Chaînes de production de la Valstar.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1490

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Chaînes de production de la Valstar.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 1490

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Chaîne d'embouteillage.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 3561

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Chaîne d'embouteillage.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 3561

© coll. Syndicat CFDT SEB, Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Quai d'expédition des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Charrettes au nom des "Brasseries nantaises" prêtes au départ.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 6718

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Quai d'expédition des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Charrettes au nom des "Brasseries nantaises" prêtes au départ.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 6718

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Bureaux des brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Bureaux et hall d'entrée.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 6726

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Bureaux des brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Bureaux et hall d'entrée.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 6726

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Tonneaux des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Quai de chargement.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 6752

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Tonneaux des Brasseries de la Meuse

Date du document : sans date

Quai de chargement.

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction libre

Cote de conservation : SC 6752

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Site des Brasseries de la Meuse

Date du document : 1993

La falaise du coteau de Miséry, à l'arrière du site.

Auteur(s) : Bohu, David (cliché)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction interdite

Cote de conservation : SC 6812

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

Site des Brasseries de la Meuse

Date du document : 1993

La falaise du coteau de Miséry, à l'arrière du site.

Auteur(s) : Bohu, David (cliché)

Droit de diffusion : Communication libre, reproduction interdite

Cote de conservation : SC 6812

© Centre d'histoire du travail

Lieu de conservation : Centre d'histoire du travail

En savoir plus

Bibliographie

Bloyet Dominique, L'histoire des brasseries nantaises, Éd. CMD, Doué-la-Fontaine, 2000 (coll. Les dossiers de la mémoire)

Kemener Yann-Ber, Bières et brasseurs de Bretagne : tradition et renouveau, Skol Vreizh, Morlaix, 1995

« Les vieilles affaires nantaises : Les Brasseries de la Meuse », Union Maritime de la Basse-Loire, n°31, octobre 1953, p. 51-54

Société des Sciences Naturelles de l'Ouest de la France, Carrière de Miséry, 500 ans d'histoire nantaise, Joca Seria, Nantes, 2018 (Place publique, n° hors-série)

Webographie

Site Nantes au fil de l'histoire

![]()

Article de Nantes au quotidien

![]()

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Yves Rochcongar

Vous aimerez aussi

Miracles de saint Agapit

Société et cultureBien avant que l’on songe à édifier l’usine des Batignolles, il existait à son emplacement un domaine, dit de Saint-Georges. On y vénérait saint Agapit, jeune chrétien mort en martyr...

Contributeur(s) :Louis Le Bail

Date de publication : 11/12/2020

3838

Ancienne motte Saint-Pierre

Architecture et urbanismeÀ l’emplacement de l’actuel cours Saint-Pierre se trouvait une motte du même nom. Bordant l’enceinte antique et plus tard la fortification médiévale, ce lieu semble avoir été une vaste...

Contributeur(s) :Kevin Morice

Date de publication : 25/10/2024

1111

Association Bonne Garde

Société et cultureL’association sportive et culturelle Bonne Garde, située dans le quartier Nantes Sud, est l’héritière de l’ancien patronage de Bonne Garde. Si dans un premier temps cette structure...

Contributeur(s) :Michel Crétin , ASCBG

Date de publication : 08/04/2021

4786