Bernard (1937-2023) et Clotilde Barto (1948-)

Clotilde et Bernard Barto se rencontrent à Nantes en 1968. Respectivement psycho-pathologiste et artiste de formation, ils fondent leur cabinet d’architecture et deviennent des figures emblématiques de la scène architecturale et artistique contemporaine nantaise.

La formation aux Beaux-arts de Bernard Barto

Bernard Barto naît à Nantes en 1937. Il partage son enfance entre la rue de la Juiverie où il vit et le quartier Talensac où se situe le garage de son père.

Doué pour le dessin et la peinture, il intègre les Beaux-Arts de Nantes en 1955, et expose très vite ses productions à Nantes (notamment chez Decré) et à la Baule. Il est envoyé en Algérie en 1959, guerre dont il revient profondément marqué deux ans et demi plus tard. Il gagne la capitale en 1962, pour terminer son apprentissage aux Beaux-Arts de Paris. Résolument antiacadémique, il s’ennuie profondément et passe son temps au cinéma. Élève brillant, doué d’une excellente technique, il ne sait que faire de son talent, n’a pas un sou, aucune perspective.

Une rencontre déterminante

En 1966, très déprimé, il revient à Nantes et vend des voitures pour le garage familial. En 1968, il rencontre Clotilde, 20 ans, au café Continental, place Royale. La même année, les architectes Georges Evano et Jean-Luc Pellerin lui proposent de mettre en couleur les ensembles de logements du quartier Malakoff fraîchement livrés. Une collaboration suivie se met en place.

Barto devient le coloriste de référence dans la région et travaille à Angers, Cholet, la Roche-sur-Yon… En 1974, Evano et Pellerin lui proposent de travailler sur la salle Omnisport de Beaulieu. Désespérant de voir Barto s’empêtrer dans ses nuanciers « couleur patate », Clotilde s’en mêle : il faut réagir, il faut exister ! Ce sera rouge dehors, vert dedans ! Un passage à l’acte radical qui vaudra à Bernard et Clotilde leurs premiers articles dans la presse spécialisée, en même temps qu’une nouvelle identité, plurielle : désormais, on dira « les Barto ».

Les réalisations des Barto dans le cadre du 1% artistique

Suite à ce coup d’éclat, les regards changent sur la pratique singulière du duo nantais. Les architectes font appel à eux et ils accèdent à la commande publique, notamment via le dispositif du 1% artistique.

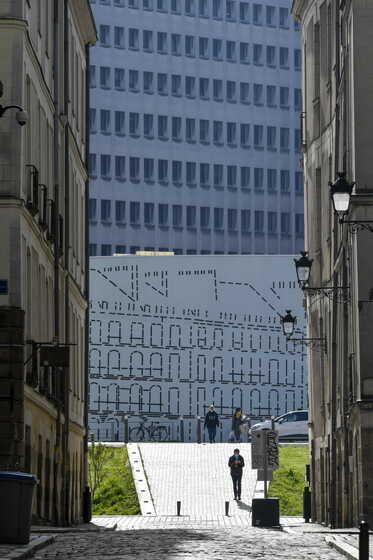

Ils réalisent ainsi, en 1977, les carrés blancs de l’École Nationale Supérieure de Mécanique, au nord de Nantes, devenue École Centrale. En 1981, le 1% de la faculté de Médecine, fresque bien connue des nantais, reprenant en pointillés les façades de l’île Feydeau qui lui font face, et en 1982, J’habite au 11, sculpture ludique dans la cour du collège Auguste Renoir à la Roche-sur-Yon. Pour les Barto, ces interventions initient une réflexion profonde sur la place de l’œuvre dans l’espace collectif, et par extension, dans l’espace public.

1 % de la faculté de médecine

Date du document : 14/10/2020

La multiplication des projets des Barto à Nantes

À la fin des années 1970, l’Agence d’Urbanisme de l’Agglomération Nantaise (l’AURAN) entame une réflexion sur le tramway. L’architecte urbaniste Daniel Péneau, acteur essentiel de l’aménagement et du développement de la métropole nantaise, se rapproche des Barto pour mettre en dessin ses réflexions. Lauréats du concours de la Gare Centrale des Bus Nantes en 1978, ils sont missionnés pour l’insertion de la première ligne de tramway en 1980, puis en 1981 pour le design des supports caténaires.

Le projet pour la gare du Commerce, iconique, propose une fine structure métallique noire, en référence au marché du Bouffay. Ce dernier est démantelé en 2010, quand les aubettes Barto, sont démontées, puis stockées, en 2019.

En 1985, leur intervention rue Crébillon part d’une requalification de la rue vouée à la rendre semi-piétonne. Afin de redécouvrir l’ordonnancement des façades 18e siècle comme décor de la ville marchande, les Barto imaginent une série de dix portiques en verre, posés en vis-à-vis de part et d’autre de la rue. À la même période, dans un tout autre contexte, ils redessinent la place des Thébaudières à Saint-Herblain. À partir d’un travail de nivellement et de bornage, ils proposent un nouveau partage du sol. Sept murs en briques de verres et lumière bleue sont disposés au pied du Sillon de Bretagne, comme pour dire, par contraste, l’urbanité fragile des lieux.

Dans la continuité de ces deux réalisations, les Barto réalisent enfin, sur l’île Beaulieu, le garage à étages Grand Ouest Automobile. Une charpente métallique d’une grande finesse permet la mise en œuvre d’un mur-rideau toute hauteur, à la composition symétrique.

Garage GOA

Date du document : 16/07/2004

Dans un environnement chaotique, trois arches monumentales assurent la tenue de l’édifice. La transparence est totale. La route pénètre littéralement le bâtiment dont les sols sont recouverts d’asphalte. Premier édifice des Barto, le garage est livré en 1988 et connaît un grand succès critique.

Les années 1990 marquent un tournant. Intitulée « Une nouvelle centralité pour Nantes », la consultation lancée par Jean-Marc Ayrault en 1991 vise à transformer le cours des 50 Otages, artère routière et séparation historique entre ville haute et ville basse depuis les comblements de l’Erdre et sa canalisation. Une promenade apaisée doit accueillir le prolongement de la deuxième ligne de tramway et favoriser les connexions piétonnes entre les deux centres de la ville, Graslin en haut, et Bouffay en bas. Invités à concourir parmi les dix équipes internationales retenues, les Barto répondent par un travail de sol d’une grande finesse, empruntant autant au vocabulaire du chantier naval, qu’au circuit imprimé. Ils proposent surtout un recentrement de la ville sur l’île Feydeau, à la confluence historique de la Loire et de l’Erdre, sur laquelle ils proposent de construire, pour faire signal, une série de petites tours, et un musée creusé dans l’ancien lit du fleuve afin de retrouver les quais enfouis par les comblements. Le projet n’est pas retenu. Néanmoins, il interpelle la mairie, qui commande aux Barto des études complémentaires.

En 1992, ils livrent leur réalisation la plus emblématique, l’hôtel La Pérouse, ont la volumétrie et la matérialité, travaillées dans une recherche de compacité, affirme une architecture à la fois contemporaine et parfaitement respectueuse de son environnement. Comme ses voisins, le bâtiment s’enfonce dans le sol meuble du lit comblé de l’Erdre. L’écriture des façades, initie un dialogue avec les immeubles 18e siècle.

Hôtel La Pérouse

Date du document : 27/09/2006

L’accession officielle au titre d’architecte

Ce début de décennie, marqué par ces projets d’envergure, voit aussi les Barto accéder officiellement au titre d’architecte, en 1993 pour Bernard, en 1994 pour Clotilde. Les mêmes années, ils accèdent à la titularisation en qualité de Maîtres Assistants, à l’École d’Architecture Nantes pour Bernard, qui est ensuite muté à l’École d’Architecture de Paris la Villette. Clotilde rejoint de son côté l’École d’Architecture de Paris la Défense, puis l’École de Paris Malaquais. Parallèlement à cet engagement plus fort dans l’enseignement, ils déménagent et s’installent à Paris en 1996.

Le retour aux affaires

Le début des années 2000 marque un retour aux affaires. Les Barto remportent, pour le groupe Lamotte, un concours de logements et bureaux quai Magellan, face à la Loire.

Pour Clotilde, l’idée d’une intervention assez violente est une évidence. Il ne faut construire qu’un seul bâtiment, en briques, matériau tactile induisant un rapport d’échelle immédiat. Ainsi trois volumes forment un ensemble compact : le long de l’avenue, posées sur un socle, deux petites tours de bureaux, ramassée, l’une quasi-cubique et l’autre cylindrique, puis parallèle au socle, séparée par l’étroite rue de Vasco de Gama, une fine barre de logement se retournant sur ses extrémités.

Logements et bureaux du quai Magellan réalisés par Barto+Barto

Date du document : 21/06/2022

Entre temps, en 2001, ils participent au concours « Passerelle Schoelcher sur la Loire à Nantes » pour une liaison entre la ville et le palais de justice de Jean Nouvel construit trois ans plus tôt sur l’Île de Nantes. Ils sont lauréats avec la proposition la plus simple : deux piliers, une traverse métallique posée sur deux vérins. Deux tubes en inox, commandés par des cellules soniques pour maintenir le tablier à hauteur de gabarit. Une simple poutre, une horizontale en suspension au-dessus du fleuve, un trait dans la ville, rien de plus.

La passerelle Victor Schoelcher et le palais de Justice

Date du document : 02/11/2015

D’autres projets s’enchaînent. En 2004, ils sont invités à livrer leurs réflexions avec Rudy Ricciotti, Francis Soler, Massimiliano Fuksas, Dominique Perraud (…) sur le futur quartier des Batignolles, site du Village Olympique de Paris 2012. En 2005, ils réalisent, face à la Pérouse, un petit immeuble de dix logements en gradins : le Sancy. Quelques années plus tard, après avoir glané, durant des années, toutes sortes d’objets et d’idées sur les chantiers navals, ils livrent, en 2009, le parking des machines. L’édifice, d’une grande rigueur, répond à deux invariants Barto : il est dessiné à partir d’un seul et même élément (en réalité des poutrelles HEA et IPE) dans une logique de répétition – la couleur blanche de la structure contrastant avec les sous-faces noires des planchers et conférant à l’édifice une écriture hyper graphique ; il offre la continuité d’un parcours ouvert sur la ville.

Ils livrent en 2010 un ensemble de 243 logements à Saint-Jacques-de-la-Lande.

Des projets autour de la littérature et du cinéma

Les réflexions tardives des Barto portent sur des projets de publications. En 2007, Bernard rassemble et conçoit un livre, imprimé sur calques, présentant, dans la chronologie du projet, les recherches sur l’hôtel La Pérouse.

En 2017, les Barto publient L’échelle des marées, aux éditions Coiffard. Reprenant les dessins de projets anciens, ils prolongent leur réflexion sur le sous-sol nantais et proposent des aménagements d’espaces publics, en creusant les bras de Loire comblés.

Enfin, les dernières années de la vie de Bernard sont dédiées à un ultime et étonnant projet monographique consacré autant à la ville de Nantes, qu’à son double cinématographique. Cherchant ses projets dans les plans des films Lola et Une chambre en ville du réalisateur Jacques Demy, il y raconte Nantes une dernière fois, dans l’éternité des lieux aimés : le passage Pommeraye, le quai de la Fosse, les chantiers navals… Un projet qui reste aujourd’hui inachevé, puisque Bernard décède le 22 mars 2023 à l’âge de 86 ans.

Marc-Antoine Durand

2024

En savoir plus

Bibliographie

DURAND Marc-Antoine, Barto + Barto, une histoire nantaise, Éditions Building Books, 2025.

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Marc-Antoine Durand

Vous aimerez aussi

Nantes la bien chantée : Marv Pontkaleg

Société et cultureCet épisode historique est bien connu des historiens et, au moins dans les grandes lignes, des Bretons. La suite des événements qui aboutirent à l’exécution de la sentence capitale...

Contributeur(s) :Hugo Aribart

Date de publication : 19/10/2020

3497

Rizerie

Architecture et urbanismeLa consommation de riz, attestée dès le 16e siècle à Nantes, reste totalement marginale jusqu’au 19e siècle, même si elle entre dans la ration des prisonniers de l’an 2, nécessité oblige....

Contributeur(s) :Alain Croix

Date de publication : 20/05/2021

2548

Famines

Société et cultureDepuis le 18e siècle très probablement, aucun Nantais, résident ou de passage, n’est mort de faim et, en tout cas, la ville n’a pas connu de mortalité collective due à la faim, de famine...

Contributeur(s) :Alain Croix

Date de publication : 30/11/2023

597