Église Sainte-Croix

Située au cœur du quartier Bouffay, l’église Sainte-Croix était rattachée au prieuré de Marmoutier, fondé au 12e siècle. Reconstruite à partir de 1669, sa façade est couronnée du beffroi de l’ancienne forteresse du Bouffay depuis 1860.

Les origines de l’église Sainte-Croix

Les origines de l’église Sainte-Croix demeurent méconnues. Elle aurait été construite sur l’emplacement d’anciennes thermes romaines dont des vestiges ont été exhumés en 1860. Des hypothèses formulent l’existence d’un premier sanctuaire chrétien daté de l’époque mérovingienne dans ce même bâtiment thermal qu’il n’est pas possible de confirmer.

La première mention de l’église Sainte-Croix remonterait à un acte de 952 évoquant la donation de l’église d’Alain Barbetorte à Jean, abbé de Landévennec. Toutefois, l’authenticité de ce document est remise en cause. Il est également supposé que l’église Sainte-Croix était la chapelle castrale de la forteresse du Bouffay, construite par le comte de Rennes Conan le Tort en 990. Là encore, aucune source historique ou archéologique ne permet pas de confirmer ou infirmer cette hypothèse. Cependant, elle est mise en doute par des actes datés des 12e et 15e siècles laissant entendre qu’une chapelle aurait été aménagée au sein même de la forteresse.

Le prieuré de Marmoutier

Au début du 12e siècle, un laïc fait don de l’église Sainte-Croix ainsi que de l’église Saint-Saturnin voisine aux moines de la puissante abbaye de Marmoutier de Tours, dont la présence est attestée à Nantes au moins dès 1080. Cette donation est confirmée en 1106 par Alain Fergent, comte de Nantes et duc de Bretagne, ainsi que son épouse Ermengarde d’Anjou. Elle est cependant contestée par l’évêque de Nantes qui fait confirmer ses droits sur ces églises auprès du pape et de Conan III, successeur d’Alain Fergent. En définitive, seule l’église Sainte-Croix revient à l’abbaye de Mamoutier vers 1138 et les moines y fondent un prieuré.

Dès le début du 12e siècle, les moines bénédictins semblent avoir fondé une paroisse comprenant les îles de la Saulzaie, de la Madeleine et de Bièce. Ce lien fort avec la Loire octroie aux moines un rôle important dans le commerce nantais. Sainte-Croix s’affirme ainsi comme église paroissiale.

Le prieuré possède également un cimetière où sont inhumés les moines, sans certitude quant à l’ouverture du site aux paroissiens avant la fin du 16e siècle. Des fouilles archéologiques réalisées en 2011 dans le jardin du cloître du prieuré ont révélé la présence de sépultures qui pourraient remonter à l’époque carolingienne.

La reconstruction de l’église Sainte-Croix

Au 16e siècle, les moines ne résident plus au prieuré Sainte-Croix et les bâtiments deviennent vétustes. À partir de 1669, le prieuré subit une phase de démolition et l’église est reconstruite. Les différentes phases de travaux s’étirent jusqu’au milieu du 19e siècle.

Pendant la Révolution française, l’église est fermée au culte. Elle devient le siège d’un club révolutionnaire, puis une prison. Elle retrouve ses fonctions cultuelles en 1794 à la fin de la Terreur. Elle est alors dédiée au pèlerinage de Notre-Dame de Bon-Secours suite à l’abandon en 1793 de la chapelle du même nom, située sur l’île de la Saulzaie.

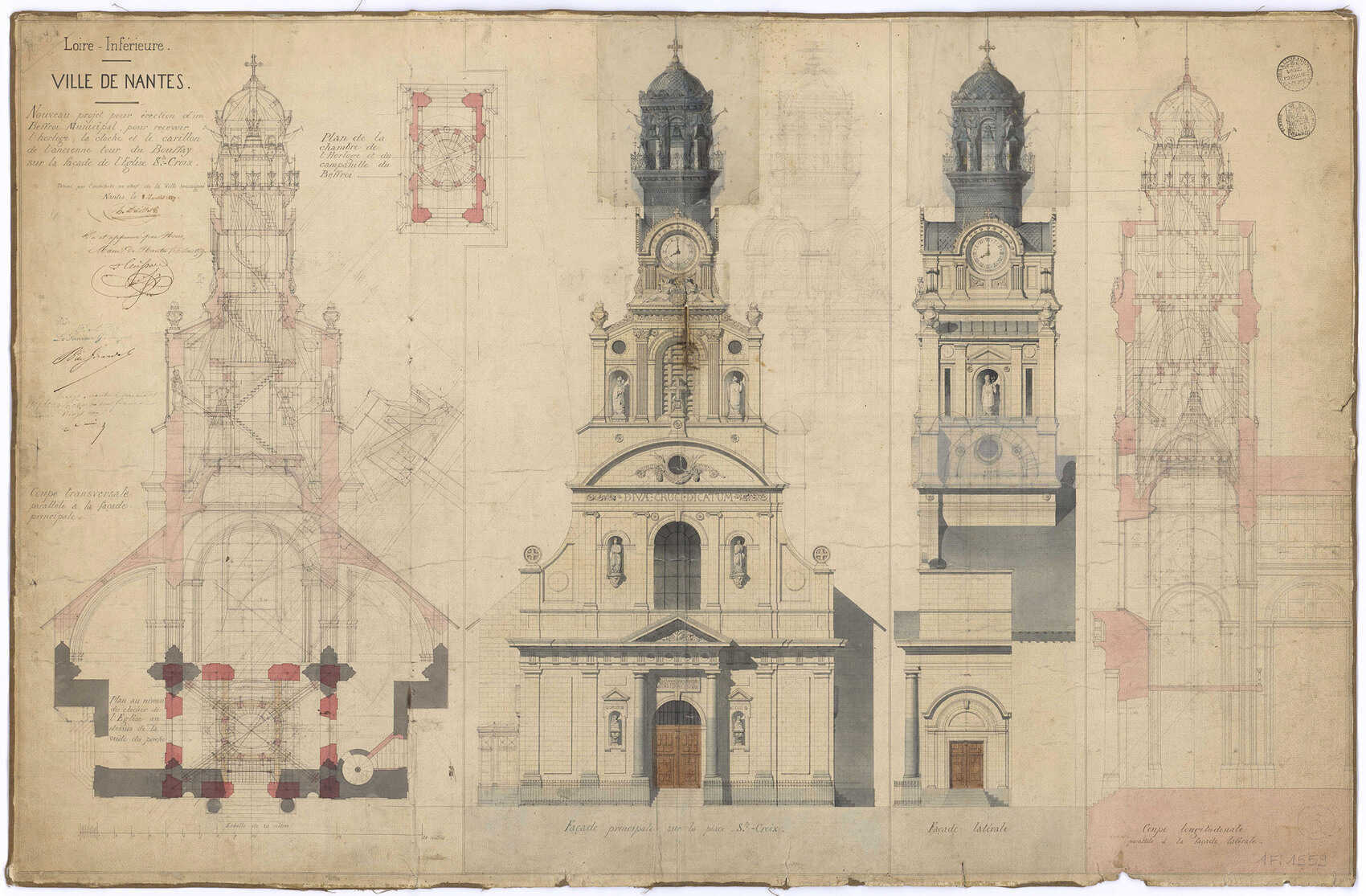

Eglise Sainte-Croix

Date du document : 1839

En mai 1800, la poudrière de la tour des Espagnols du Château des ducs de Bretagne explose. De nombreux bâtiments situés au cœur de la ville sont touchés par des dégâts. Les vitraux de l’église Sainte-Croix explosent durant la messe à cause du souffle de l’explosion.

L’installation du beffroi à Sainte-Croix

Au milieu du 19e siècle, l’édifice prend son aspect actuel. Suite à la destruction de l’ancienne forteresse de Conan le Tort en 1848, le beffroi qui dominait la place du Bouffay du haut de sa tour disparaît. Henri-Théodore Driollet, architecte de la ville, cherche alors un lieu pouvant accueillir l’horloge publique et ses cloches. Il songe dans un premier temps à ériger une nouvelle tour sur la place du Bouffay. Elle se dresserait au cœur d’un marché couvert à aménager sur l’îlot laissé libre par la destruction de la forteresse. Le projet de marché couvert au Bouffay est finalement abandonné.

Driollet émet alors l’idée de rehausser le portail de l’église Sainte-Croix pour y placer le beffroi du Bouffay et son horloge. Il propose un premier projet en 1850, vivement critiqué par la commission des travaux publics du conseil municipal. Celle-ci juge qu’il n’est pas adéquat d’adjoindre à un édifice religieux une horloge publique, utilisée notamment pour appeler les citoyens à remplir leurs devoirs civiques. La commission propose d’ériger un beffroi à l’hôtel de ville qui doit faire l’objet d’un projet d’agrandissement. Henri-Théodore Driollet abandonne son projet et envisage la construction d’un beffroi sur la pointe ouest de l’île Feydeau.

Il faut attendre 1857 pour que le conseil municipal valide définitivement l’idée d’installer le beffroi au sommet de l’église Sainte-Croix. Driollet conçoit une charpente en bois portant le campanile à élever sur les bases de la tour carrée existante, et dont la clôture de pierre forme la chambre des cloches. Le bois de la charpente présente l’avantage d’amortir les vibrations des cloches, limitant ainsi le risque de fragiliser les maçonneries de l’église. Afin de christianiser l’ensemble, les sirènes laissent place à des anges sonnant de la trompette. Les travaux sont exécutés en 1860.

Erection d'un beffroi municipal sur la façade de l'église Sainte-Croix

Date du document : 08-01-1857

Lors des bombardements de septembre 1943, l’église Sainte-Croix subit des dégâts. Les architectes René Ménard et Maurice Ferré sont chargés de la restauration des verrières et vitraux endommagés ainsi que de la conduite d’autres travaux (reconstruction du chœur, restauration de la façade principale, réfection des couvertures et zingueries, etc.).

De 1996 à 1999, l’édifice est restauré.

Description architecturale de l’église Sainte-Croix

La reconstruction de l’église est exécutée en plusieurs phases. Entre 1669 et 1696 sont réalisés la nef dans un style gothique flamboyant ainsi que la façade. Celle-ci présente un style classique mêlé au mode baroque propre au 17e siècle avec colonnes et frontons à l’antique. Entre 1838 et 1841, l’architecte du diocèse Théodore Naud réalise le chœur dans un style néo-gothique dans la continuité de la nef du 17e siècle. La façade est restaurée dans la foulée par Henri-Théodore Driollet. En 1859-1860, ce dernier augmente la façade sud d’un troisième étage pour y installer le campanile et le beffroi.

Église Sainte-Croix

Date du document : 28/08/2024

Au premier niveau de la façade en tuffeau, le granit est employé en soubassement. Les chapiteaux des pilastres plats sont composés de lignes horizontales, qui portent un entablement où le décor figure une architrave ainsi qu’une frise ornée de triglyphes et de rosaces au-dessus de la porte. De chaque côté de la porte sont placées des bustes de saint Pierre et saint André.

La porte d’entrée de style jésuite est surmontée d’un fronton triangulaire orné du motif des trois clous de la Sainte Croix et de la couronne d’épines.

Au deuxième niveau, les pilastres cannelés ionique s’étirent jusqu’à un second entablement dont la frise porte une inscription « Temple dédié à la Sainte-Croix ». Deux niches accueillent les statues de la Vierge et de sainte Madeleine. Un arc en plein cintre couronne la fenêtre centrale. Des pilastres plats cannelés encadrent les niches. Sur les côtés extérieurs, des ailerons s’appuient sur des piles coiffées de médaillons dans lesquels s’inscrit la croix. Une seconde corniche souligne un nouveau fronton. Celui-ci adopte la forme d’un arc double surbaissé. Il supporte un socle surmonté d’une croix qu’entoure une couronne. Deux anges adorateurs se tiennent agenouillés de part et d’autre du socle.

Façade de l’église Sainte-Croix

Date du document : Vers 1890

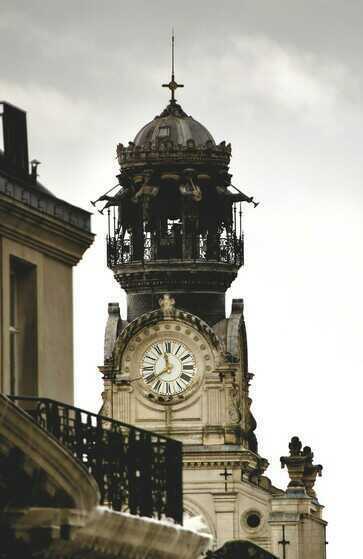

En 1860, une tour carrée vient allonger la façade. Ce troisième étage, d’ordre corinthien avec ses chapiteaux à feuilles d’acanthe, accueille la chambre des cloches et porte un campanile. Celui-ci présente un cadran pointant vers les quatre points cardinaux. Sous le cadran occidental, deux personnages sont à demi-couchés, la Foi tenant une croix et la Charité qui berce un enfant. Le campanile surmonté d’un dôme est décoré d’anges jouant de la trompette. Les pilastres extérieurs portent des urnes funéraires avec des flammes. Les niches, qui encadrent une large fenêtre en plein cintre, abritent les statues de David et de Daniel.

Campanile de l’église Sainte-Croix

Date du document : 06/03/2024

À l’intérieur de l’édifice, l’autel en marbre blanc de style gothique est sculpté en 1843. En 1853 est fabriqué l’orgue de chœur de par Darche. La chaire classée au titre des Monuments Historiques est quand à elle antérieures aux dégradations révolutionnaires.

Noémie Boulay

Direction du patrimoine et de l’archéologie, Ville de Nantes/Nantes Métropole

2024

En savoir plus

Bibliographie

Bienvenu Gilles, De l'Architecte voyer à l'ingénieur en chef des services techniques, les services d'architecture et d'urbanisme de la ville de Nantes du XVIIIe siècle au XXe siècle, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2013

Dabreteau Jacques, Note historique et technique sur l’église Sainte-Croix, Direction du Patrimoine et de l'Archéologie de la ville de Nantes, 2015

Laurens-Berge Mathieu, Église Sainte-Croix, jardin du cloître, rapport de diagnostic archéologique, Nantes, Direction du patrimoine et de l'archéologie de la Ville de Nantes/Nantes Métropole, 2012

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Noémie Boulay

Vous aimerez aussi

Collège Aristide-Briand

Architecture et urbanismeTour à tour école primaire supérieure de jeunes filles, collège moderne, lycée municipal, CES mixte puis collège, l’établissement emblématique de la place de la République a connu en...

Contributeur(s) :Philippe Bouglé , Juliette Huguen ; Yvonne Leullieux ; Lucette Piveteau ; Sylvie Meinhart

Date de publication : 24/01/2023

2631

Végétation de l'Erdre

Géographie et biodiversitéLes amateurs des vieilles cartes postales le savent bien : il n’y a pas bien longtemps, l’Erdre accueillait une abondante végétation, qui ne laissait aux bateaux, en certains endroits...

Contributeur(s) :Louis Le Bail

Date de publication : 10/12/2020

2427

Gare de l’État

Architecture et urbanismeLa gare de la Prairie-au-Duc est le premier projet public implanté sur cette île. Sa création témoigne de la prise de conscience du potentiel du secteur pour la ville et ses habitants....

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 11/03/2021

3647