26 octobre 1440 : exécution de Gilles de Rais

Chef de guerre durant la guerre de Cent Ans, compagnon d’armes de Jeanne d’Arc, Gilles de Rais est également célèbre pour sa condamnation pour rébellion, hérésie et pour le viol et le meurtre de 140 enfants ou plus, âgé de 7 à 18 ans. Son histoire serait l’une des influences du célèbre conte de Charles Perrault : La Barbe bleue.

Baron de Retz et maréchal de France

Gilles de Rais naît vers 1405 au château de Champtocé. Par sa mère, Marie de Craon, il se rattache à la maison de Craon, riche famille de l’ouest. Par son père, Guy de Laval-Rais, il est lié à l’un des deux plus importants lignages bretons au 15e siècle. Suite au décès consécutif de sa mère, à une date inconnue, puis de son père en 1415, Gilles de Rais et son jeune frère René sont élevés par leur grand-père maternel Jean de Craon, seigneur de La Suze et de Champtocé.

Représentation de Gilles de Rais par Léopold Massard

Date du document : 1852

Titulaire de la baronnie de Retz, l’une des six plus anciennes du duché de Bretagne, Gilles de Rais est l’un des plus importants seigneurs de l’ouest de la France, notamment grâce à ses nombreux domaines répartis entre la Bretagne, l’Anjou, le Poitou, le Maine et l’Angoumois. Malgré cette importance au sein du duché, Gilles de Rais demeure fidèle au roi de France lorsque le duc Jean V, en proie aux assauts anglais, reconnaît finalement en septembre 1427 le traité de Troyes, qui reconnaît le roi Henri V d’Angleterre comme héritier légitime de Charles VII. Le duc Jean V ordonne donc à ses vassaux de cesser la lutte contre les troupes anglaises, mais Gilles de Rais refuse.

Directement menacé par les Anglais, Gilles de Rais s’érige en rempart pour contrer l’avancée de ces derniers. Le jeune baron mène alors une véritable guérilla faite d’escarmouches, de surprises et de coups de main afin d’harceler les troupes anglaises. En 1429, il noue une alliance avec son cousin, le grand chambellan Georges Ier de La Trémoille, puis il participe, aux côtés de Jeanne d’Arc, à la « campagne de la Loire », qui vise la reconquête des villes occupées par les Anglais dans la région.

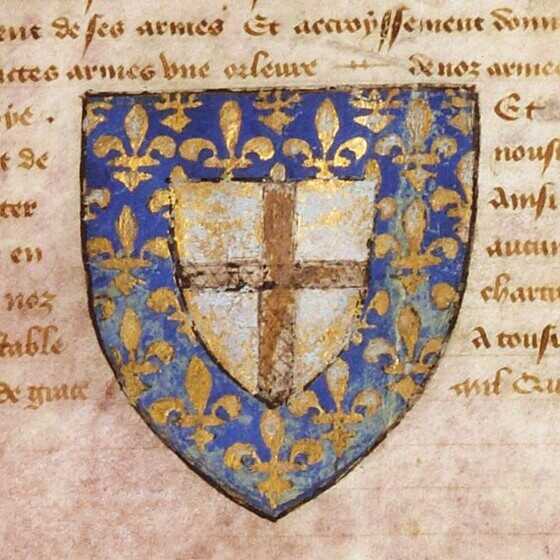

Le 17 juillet 1429, jour du sacre de Charles VII à Reims, il est promu maréchal de France. Après le siège de Paris, en septembre 1429, Charles VII honore de nouveau Gilles de Rais pour ses « recommandables services » en confirmant son titre de maréchal et en lui octroyant le privilège d'ajouter à son blason une bordure aux armes de France (fleurs de lys d'or semées sur champ d'azur), faveur royale partagée uniquement avec Jeanne d’Arc. À compter de cette même année, il commence aussi à siéger au Conseil royal, mais n’y apparaît que de manière épisodique en raison, notamment, de ses obligations militaires.

Blason de Gilles de Rais à partir de septembre 1429

Date du document : 1429

Au mois de novembre 1432, son grand-père, Jean de Craon, meurt. L’année suivante, son cousin et allié Georges de la Trémoille est victime d’un complot et perd son titre de grand chambellan. Gilles de Rais réduit alors peu à peu ses engagements militaires afin de se consacrer à ses domaines et possessions.

La dilapidation de son patrimoine

À partir des années 1430, Gilles de Rais se révèle être extrêmement dépensier. Il réalise ainsi des dépenses folles pour organiser de somptueuses fêtes, pour décorer et orner sa chapelle, pour vêtir les individus composant sa suite, mais aussi pour entretenir ses troupes. Tout cela engendre des frais énormes qui l’obligent à vendre plusieurs places en sa possession, comme par exemple Pornic, le Lorroux-Bottereau ou encore Champtocé-sur-Loire, lieu de sa naissance.

Les difficultés financières de Gilles de Rais prennent une tournure dramatique lorsque sa famille lui intente un procès afin d’interdire à quiconque d’acheter des terres lui appartenant. Le 2 juillet 1435, consécutivement aux plaintes formulées par sa famille, le roi Charles VII proclame la mise sous interdit de Gilles de Rais.

En 1440, après avoir vendu son fief de Saint-Étienne-de-Mer-Morte au trésorier du duc Jean V de Bretagne, Gilles de Rais tente de le reprendre par la force en mai de la même année. À cette occasion, Jean Le Ferron, clerc chargé de l’administration de la place, est violenté par Gilles de Rais, qui pénètre en armes dans l’église paroissiale et interrompt la grand-messe. Pour avoir porté atteinte à la majesté de son suzerain et à la majesté divine, il est condamné par le duc Jean V à rendre la place à Jean Le Ferron sous peine d’avoir à payer une amende de 50 000 écus d’or.

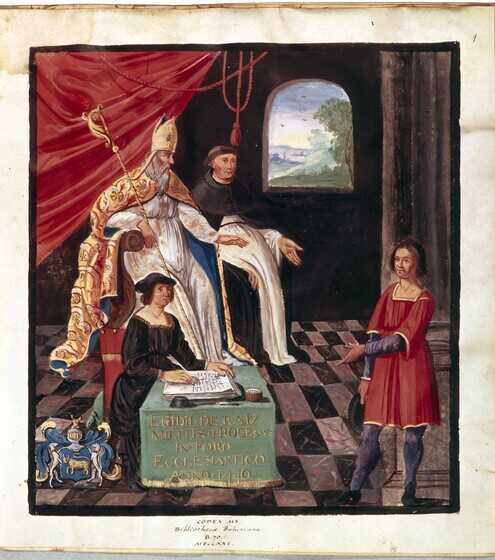

Ouverture d’une enquête ecclésiastique

Peu de temps après son attaque à Saint-Étienne-de-Mer-Morte, une enquête secrète est ouverte par la justice ecclésiastique. Cette procédure inquisitoire cherche à recueillir des témoignages sur la fama, c’est-à-dire sur réputation établie par la rumeur d’un individu. En effet, des bruits courent sur des disparitions d’enfants aux alentours des demeures de Gilles de Rais. L’évêque de Nantes Jean de Malestroit cherche ainsi à se renseigner à propos de ses bruits infamants.

Les résultats de l’enquête menée sont publiés le 29 juillet 1440 sous forme de lettres patente par Jean de Malestroit. Gilles de Rais est accusé par la rumeur publique de viols et de meurtres commis sur de nombreux enfants ainsi que d’invocations et pactes démoniaques. Les accusations lancées contre Gilles de Rais forment en réalité un triptyque récurrent dont l'origine est très ancienne et qui unit très étroitement : la rébellion, c'est-à-dire le refus intériorisé de l'ordre légitime ; le pacte avec le diable, qui donne des pouvoirs magiques ; les actes contre nature, telle la sodomie.

Arrêté en son château de Machecoul le 15 septembre 1440, Gilles de Rais est cité à comparaître devant le tribunal ecclésiastique de Nantes, sous les accusations de « meurtres d’enfants, de sodomie, d’invocations de démons, d’offense à sa Majesté divine et d’hérésie ». Emprisonné au château de Nantes (château de la Tour Neuve), il comparaît ensuite à plusieurs reprises afin de répondre aux différents chefs d’accusation.

Ruines du château de Machecoul

Date du document : 19e siècle

Après avoir recueilli les témoignages des parents des enfants disparus, la cour ecclésiastique tente, en vain, de faire avouer Gilles de Rais. Le 13 octobre 1440, ce dernier refuse même de reconnaître l’autorité de ses juges et les insulte, ce qui entraîne son excommunication et donc son exclusion de la communauté chrétienne.

L’heure des aveux

Le 21 octobre 1440, Gilles de Rais prononce sa première confession dans la chambre haute du château de Nantes de la Tour Neuve, où il est emprisonné et jugé. Le lendemain, il répète ses aveux en ajoutant de nouvelles précisions. Gilles de Rais et ses complices identifient alors douze victimes âgées de 7 à 18 ans et avouent le sacrifice au diable d’un bébé de 6 mois.

Miniature du 17e siècle représentant le procès de Gilles de Rais

Date du document : 17e siècle

Quelques jours auparavant, les 16 et 17 octobre 1440, Eustache Blanchet et Francesco Prelati, deux serviteurs de Gilles de Rais, avaient affirmés que leur maître s’adonnait à l’alchimie dans le but de trouver la pierre philosophale. Outre les expériences alchimiques, Prelati déclare avoir tenté d’invoquer un démon au château de Tiffauges en présence de Gilles de Rais.

Le 25 octobre 1440, la condamnation est prononcée par la cour ecclésiastique, en présence de Gilles de Rais. Le même jour, il est conduit au château du Bouffay pour entendre le jugement du tribunal séculier présidé par le juge universel de Bretagne, Pierre de L’Hôpital. La sentence attribue à Gilles de Rais le meurtre de 140 enfants ou plus, invocation des démons, apostasie hérétique et crime et vice avec des enfants.

Exécution et postérité

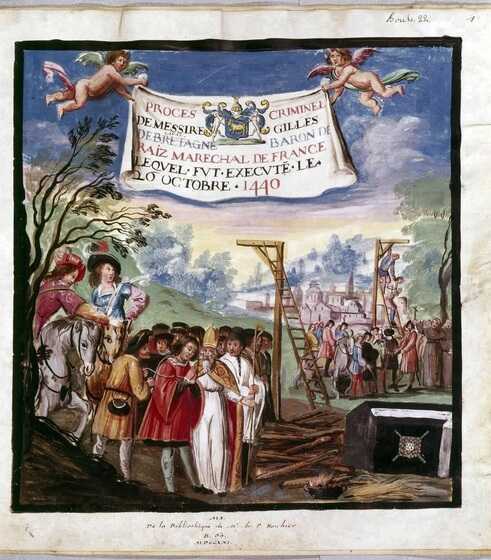

Le matin du mercredi 26 octobre 1440, après une messe à la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes, Gilles de Rais et ses deux valets sont pendus, puis brûlés, sur l’île de la Grande Biesse. Conformément à la requête qu'il avait formulée et qu'on lui avait accordée avant son exécution, le corps de Gilles de Rais est retiré du bûcher avant d'être trop abîmé par les flammes et enseveli dans l'église du couvent des Carmes, à Nantes. Ce couvent et le monument funéraire dédié à sa mémoire sont détruits durant la Révolution française.

Miniature du 16e siècle représentant l’exécution de Gilles de Rais

Date du document : Vers 1530

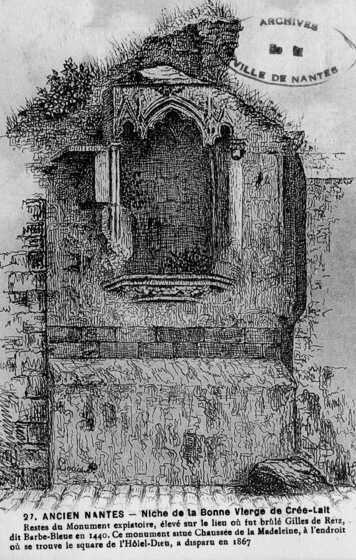

Afin de commémorer ce supplice, un monument expiatoire est construit au niveau de la chaussée de la Madeleine, près de l’actuel CHU de Nantes. Ce monument dit de « Notre-Dame-de-Crée-Lait » devient par la suite un lieu de pèlerinage pour les femmes enceintes. Aujourd’hui disparu, les vestiges de ce monument sont conservés au musée Dobrée.

Niche de la de la Bonne Vierge de Crée-Lait

Date du document : Fin 19e-début 20e siècle

Mais la figure de Gilles de Rais a surtout traversée les âges grâce au mythe de « Barbe-Bleue ». A partir du premier quart du 19e siècle, des récits de voyages et folkloriques locaux rapportent ou entretiennent une confusion populaire entre Gilles de Rais et le personnage du récit fictif du conte de Charles Perrault : La Barbe Bleue. Ce personnage, égorgeur d’épouse, est alors parfois associé à la mémoire de ruines castrales de l’ouest de la France, généralement des anciennes propriété de Gilles de Rais.

Renforcée par les animations touristiques, la mémoire collective a ensuite progressivement glissée, de génération en génération, assimilant Gilles de Rais à un assassin de femmes.

Elven Pogu

Direction du Patrimoine et de l’Archéologie, Ville de Nantes/Nantes Métropole

2025

En savoir plus

Bibliographie

Chiffoleau, Jacques, « Gilles de Rais, ogre ou serial killer ? », dans Ambroise-Rendu, Anne-Claude ( éd.), Une histoire du crime en France : du Moyen Âge à nos jours, Paris, Nouveau Monde Éditions, 2023.

Gauvard, Claude, « Gilles de Rais en procès », dans Berlière, Jean-Marc (dir.), Les grandes affaires criminelles du Moyen Âge à nos jours, Paris, Perrin, 2020.

Heers, Jacques, Gilles de Rais, Paris, Perrin, 2005.

Petitjean, Vincent, « La naissance d'un personnage : Gilles de Rais », dans De Gilles de Rais à Barbe Bleue, Revue 303, n°164, janvier 2021.

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Elven Pogu

Vous aimerez aussi

Ancien pont de l'Erdre

Architecture et urbanismeLe pont de l’Erdre reliait le quai Brancas au quai Flesselles. Il marquait la limite de l’Erdre au niveau de sa confluence avec la Loire.

Contributeur(s) :Antoine Pouponneau

Date de publication : 14/02/2023

1928

Tour de France

Société et cultureLes liens de Nantes avec le Tour de France sont historiques, puisque le fondateur de la course, le marquis de Dion, est un temps député de Loire-Inférieure, et que la ville accueille...

Contributeur(s) :Jean-Noël Février

Date de publication : 18/10/2023

1276

Les archives mentionnent l’existence de jeux de boules dans le Nantes ancien, au 17e siècle, notamment rue des Carmes, « sur la rivière d’Erdre ». Aujourd’hui, le jeu des grosses boules...

Contributeur(s) :Joël-William Guibert , Huguette B , Roger ...

Date de publication : 27/02/2019

15597