Cooper de Melun

Au début des années 1950, les terrains restés libres en aval du boulevard permettent à des entreprises touchées par les bombardements de transférer leurs activités. Ainsi la miroiterie Blouin, sinistrée au 11, rue Paré, est autorisée en 1954 à reconstruire son établissement au 54, boulevard Victor-Hugo, suivie en 1955 par la Cooper de Melun.

Favoriser l’entraide entre pharmaciens

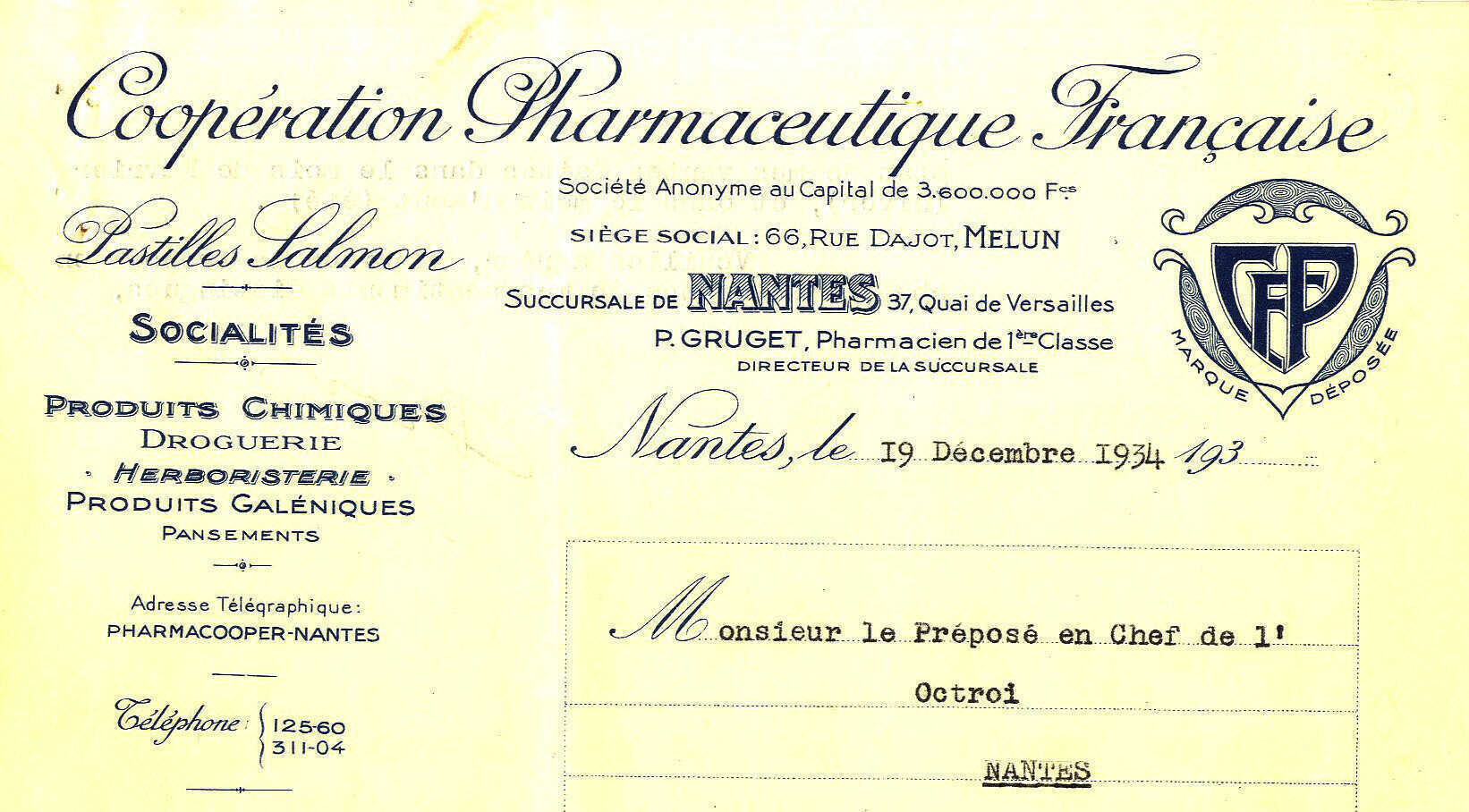

En 1903, Albert Salmon, pharmacien d’officine à Melun et créateur d’une pastille dont il assure lui-même la publicité et la vente, entrevoit l’utilité d’une coopération entre pharmaciens désireux de commercialiser leurs spécialités. Dans cette optique, il crée en 1905 la Coopération pharmaceutique française, plus connue sous le nom de Cooper de Melun. Transformée en société anonyme en 1907, cette dernière a pour objet : « L’exploitation d’une série de spécialités pharmaceutiques déposées et d’autres produits désignés par une commission. » Les spécialités retenues, qui deviennent propriété de la société, prennent le nom de « socialités », contraction de société et spécialités.

La Coopération se développe alors sur un concept simple : répertorier dans un même catalogue les préparations phares d’un groupe de pharmaciens. En y adhérant, chaque pharmacien doit s’engager à pousser le produit des autres partenaires. Rapidement, le catalogue s’élargit à tout ce qui peut être vendu dans les pharmacies. À la différence des autres grossistes, dont l’activité privilégie la vente de médicaments, la Cooper se positionne sur un autre créneau : la distribution des produits chimiques de base dont le pharmacien peut avoir besoin pour ses préparations, les accessoires en tout genre, et la fabrication et la distribution des socialités.

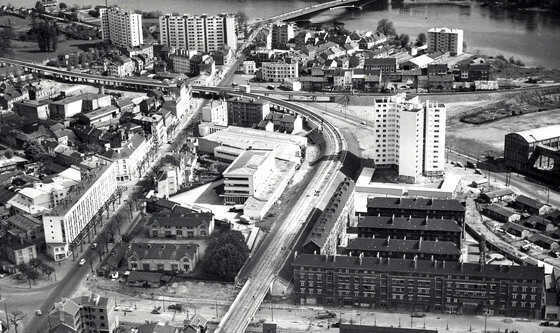

Vue aérienne des institutions et entreprises implantées entre le viaduc ferroviaire et les boulevards Victor-Hugo et Gustave-Roch

Date du document : Années 1960

L’ouverture d’une succursale à Nantes

Au cours de l’entre-deux-guerres, l’entreprise est portée, comme l’ensemble de l’industrie pharmaceutique française, par l’essor de la consommation intérieure des médicaments. Cette croissance la pousse à créer des succursales sur l’ensemble du territoire. Aussi, en 1922, la Cooper de Melun s’implante à Nantes quai de Versailles. Ce premier bâtiment est détruit par un bombardement le 20 mai 1942. La société achète alors un terrain boulevard Gustave-Roch en 1943 afin d’y transférer son activité. Mais la nécessité de construire un dépôt pour produits inflammables l’oblige à se déplacer vers un terrain situé boulevard Victor-Hugo. Un nouveau bâtiment est construit en 1955. Cette succursale assure la logistique pour la distribution de médicaments et de matériel médical dans tout le nord-ouest de la France pendant près de 50 ans.

En 1998, Rhône-Poulenc, propriétaire de l’entreprise depuis 1994, décide de se séparer de l’activité logistique dans l’ensemble de ses succursales françaises. Un plan social, prévoyant la suppression de 416 emplois dont 44 sur les 63 postes à Nantes, est annoncé. L’activité est maintenue pendant deux ans. Le passage au nouveau millénaire acte la fermeture du site nantais.

Nathalie Barré

Archives de Nantes

2022

En savoir plus

Bibliographie

Archives de Nantes, Le quartier des Ponts, coll. Quartiers, à vos mémoires, Nantes, 2021

Pages liées

Tags

Contributeurs

Rédaction d'article :

Nathalie Barré

Témoignage :

Chantal Fuzeau-Huet ; Philippe Desmortiers

Vous aimerez aussi

Restaurants municipaux pendant la Seconde Guerre mondiale

Société et cultureLa Seconde Guerre mondiale est marquée par une augmentation significative du nombre de restaurants municipaux à Nantes. Ces établissements publics apportent un secours alimentaire à...

Contributeur(s) :Jean-Pierre Le Crom

Date de publication : 19/04/2022

2493

Février 1904 : inondations à Nantes

Géographie et biodiversitéTout au long de son histoire, Nantes a régulièrement subi des inondations. Les plus importantes se sont produites en automne et en hiver, comme celles de 1843 et 1872. En février 1904,...

Contributeur(s) :Xavier Trochu

Date de publication : 10/01/2022

3744

L'Entêté

Société et cultureL’Entêté est un des derniers remorqueurs fluviaux construits pour le transport du sable de Loire.

Contributeur(s) :Julie Aycard

Date de publication : 09/08/2019

2739